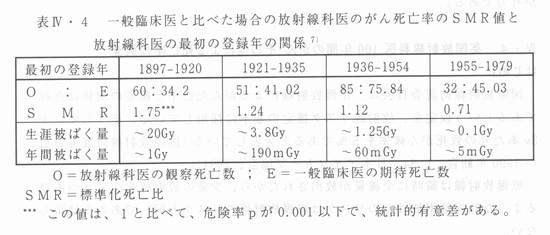

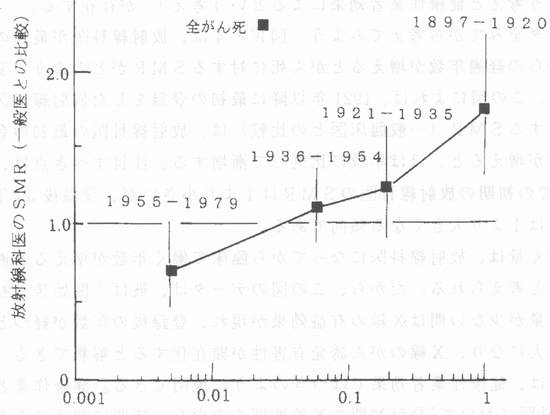

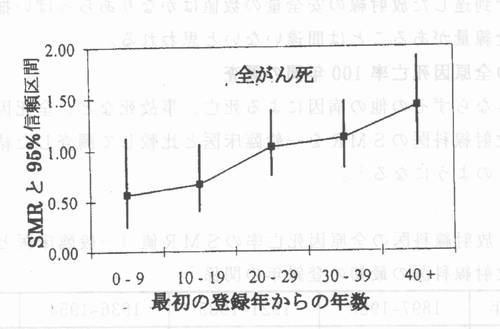

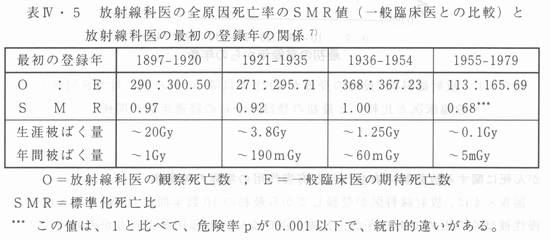

| 嘩復丂掅慄検曻幩慄偺寬峃塭嬁偺塽妛揑挷嵏 嘩乚係塸崙曻幩慄壢堛侾侽侽擭娫偺偑傫丒偦偺懠偵傛傞巰朣棪偺挷嵏 丂偼偠傔偵 丂崙嵺曻幩慄杊岇埾堳夛偼丄尨敋曻幩慄偵傛傞偑傫巰朣棪偲慄検偺娭學偼捈慄偱偁傞偲偄偆壖掕傪丄曻幩慄儕僗僋悇憱偺婎杮偵嵦梡偟偰偄傞丅偦偆偟偰丄侾俽倴偁偨傝偺抳巰偑傫妋棪傪俆亾偱偁傞偲敪昞偟偰偄傞乮崙嵺曻幩慄杊岇埾奓夛偺侾俋俋侽擭姪崘丄p乚84丆擔杮傾僀僜僩乕僾嫤夛丄侾俋俋侾乯丅尨敋曻幩慄偼弖帪偵慡慄検偑曻弌偝傟偨偐傜丄彮検偺曻幩慄傪彮偟偢偮偁傃傞傛偆側掅慄検棪斵偽偔偺儕僗僋偼尨敋曻幩慄偺儕僗僋偲摨堦偱偁傞偲偼尷傜側偄丅 丂侾俉俋俆擭偵W.R.von Rontogen 偑倃慄傪敪尒偡傞偲丄偁偭偲偄偆娫偵悽奅拞偵倃慄偺堛妛揑棙梡偑晛媦偟偨丅廬偭偰丄曻幩慄偺旐偽偔偱偼丄堛椕暘栰偱偺旐偽偔偑堦斣挿偄楌巎傪帩偭偰偄偰丄偦偺旐偽偔偼彮検偢偮挿婜娫偺枬惈揑側傕偺偑拞怱偱偁偭偨丅廬偭偰丄侾俋悽婭枛偐傜尰嵼傑偱偺曻幩慄壢堛偺偑傫巰朣傝僗僋傪傪挷嵏偡傟偽丄掅慄検棪旐偽偔偺儕僗僋偑丄尨敋偺崅慄検棪旐偽偔偺儕僗僋偲摨掱搙偐斲偐偑敾柧偡傞偲峫偊傜傟傞丅偙偺傛偆側峫偊偐傜丄塸崙偺桳柤側塽妛幰Sir Richard Doll 偼塸崙偺曻幩慄壢堛偺巰朣棪傪挿婜偵傢偨偭偰塽妛揑偵挷嵏傪懕偗偨丅戞倢曬偼侾俋俆俉擭偵敪昞乮W.M.Court Brown and R.Doll:Br.Med.J.ii:181-7,1958)丄戞俀曬偼侾俋俉侾擭偵敪昞乮P.G.Smith and R.Dll:Br.J.Raiol.54:187-94,1981乯丅戞俁曬偼偙傟偐傜徯夘偡傞榑暥 俈乯偱偁傞丅 曻幩慄壢堛偺偑傫巰朣棪侾侽侽擭娫偺挷嵏 俈乯 丂曻幩慄壢堛偲斾妑偡傞偨傔偺嶲徠廤抍偲偟偰丄倃慄傪怑嬈揑偵梺傄傞偙偲偺側偄嶲徠廤抍偲偟偰丄堦斒偺塸崙抝惈丄僜乕僔儍儖僋儔僗俬偺抝惈丄偍傛傃堦斒椪彴堛抝惈偺俁孮傪偊傜傫偩 俈乯丅巰朣棪偺斾妑偼丄曻幩慄壢堛偺巰朣悢乮侽乯偲嶲徠孮偵偍偗傞偺婜懸巰朣悢乮俤乯偲偺斾偱峴偭偨丅俷乛俤偼俽俵俼乮standardized mortality ratio丗昗弨壔巰朣斾乯偲傛傇丅俤偼師幃偱寁嶼偟偰媮傔傞丅 丂丂丂丂E亖n1P1俤亄n2P亄丒丒丒丒丒亄nkPk 乮侾乯 丂偙偙偵丄値俬偼曻幩慄壢堛廤抍偺侾崄栚偺擭楊奒媺偺恖悢丄俹侾偼嶲徠廤抍偺倝斣栚偺擭楊奒媺偺巰朣棪丄倠偼挷嵏廤抍偱嵦梡偟偨擭楊奒媺悢偱偁傞丅俽俵俼偑倢傛傝戝偒偄偐彫偝偄偐偱曻幩慄壢堛偺巰朣棪偑嶲徠廤抍傛傝崅偄偐掅偄偐敾抐偡傞丅 丂昞嘩乚係偼丄堦斒椪彴堛偲斾傋偨応崌偺曻幩慄壢堛偺偑傫巰朣偺俽俵俼乮昗弨壔巰朣斾乯偲曻幩慄壢堛偺嵟弶偺搊榐擭偺娭學傪偟傔偡丅 丂丂丂丂  丂丂丂昞嘩乚係堦斒椪彴堛偲斾傋偨応崌偺曻幩慄壢堛偺偑傫巰朣棪偺俽俵俼抣偲曻幩慄壢堛偺嵟弶偺搊榐擭偺娭學丂俈乯 俷亖曻幩慄壢堛偺娤嶡巰朣悢丟俤亖堦斒椪彴堛偺婜懸巰朣棪 俽俵俼昗亖弨壔巰朣斾丂亅丂偙偺抣偼丄侾偲斾傋偰丄婋尟棪倫偑0.001埲壓偱丄懕寁揑桳堄嵎偑偁傞丅 丂昞嘩乚係偵傛傟偽丄嵟弶偺搊榐偑侾俉俋俈亅侾俋俀侽擭偺曻幩慄壢堛偺偑傫巰朣棪偼丄倃慄傪傎偲傫偳梺傄側偐偭偨偲巚傢傟傞堦斒椪彴堛偵斾傋丄倢丏俈俆攞偱桳堄偵崅偄丅偙偺崅偄偑傫巰朣棪偼丄偙偺帪婜偺曻幩慄壢堛偑惗奤旐偽偔偟偨倃慄慄検偑戝検偱偁偭偨偨傔偱偁傞偙偲偼娫堘偄側偄丅昞嘩乚係偵傛傟偽丄偙偺帪婜偺曻幩慄壢堛偼椪彴尰応偱惗奤偵倃慄傪俀侽俧倷傕旐偽偔偟偨偲悇掕偝傟偰偄傞丅 丂俆侽亾抳巰慄検偑媫惈旐偽偔偺応崌俆俧倷偱偁傞偐傜丄抳巰慄検偺係攞検傪惗奤偵旐偽偔偟偰偄偨偙偲偵側傞丅偦傟偱傕曻幩慄壢堛偵曻幩慄媫惈巰偑堦恖傕偱側偭偐偨偺偼丄枅擔彮偟偢偮偺倃旐偽偔偱侾擭娫摉傝侾俧倷偺掱搙偱偁偭偨偨傔偱偁傞丅偡側傢偪丄曻幩慄偺慄検棪偑掅壓偡傞偲丄曻幩慄儕僗僋偼寖柵偡傞丅曻幩慄侾俽倴摉傝偺偑傫巰偺夁忚憡懳儕僗僋偼丄尨敋曻幩慄偺応崌0.3乮恾嘩乚侾乯偱丄曻幩慄壢堛偺応崌偼昞嘩乚係偐傜寁嶼偡傞偲0.04乮亖乮1.75亅侾乯乛俀侽俧倷乯偱偁傞偐傜丄屻幰偼慜幰偺侾俁亾偵夁偓側偄丅偡側傢偪丄曻幩慄偵傛傞偑傫巰偺儕僗僋偼丄尨敋偺崅慄検棪偺応崌偵斾傋偰丄曻幩慄壢堛偺応崌偼丄倢擭娫偵倢俧倷偺枬惈掅慄検棪偱偁偭偨偨傔丄傢偢偐侾俁亾偵掅壓偟偨偺偱偁傞丅 丂堦斒椪彴堛偲斾傋偨応崌偺曻幩慄壢堛偺偑傫巰朣棪偺昗弨壔巰朣斾俽俵俼偼丄曻幩慄壢堛偺嵟弶偺搊榐擭偑弶婜乮1897亅1920乯偐傜屻婜乮1955亅1979乯僿偲擭戙偑曄壔偡傞偲慟柵偟偨乮昞嘩乚係乯丅偙偺條巕傪恾偵尰偡偲恾嘩乚俁偺傛偆偵側傞丅恾偱偼曻幩慄壢堛偺擭娫旐偽偔倃慄慄検傪懳悢栚惙傝偱昞帵偟偨丅 丂丂丂丂  恾嘩乚俁曻幩慄壢堛偺昗弨壔巰朣斾俽俵俼乮堦斒椪彴堛偲偺斾妑乯偲擭娫旐偽偔倃慄検偺娭學乮昞倂乚係偺僨乕僞傪恾帵偟偨傕偺乯7)俈 恾偺拞偺僄儔乕僶乕偼95亾怣棅嬫娫傪帵偡丅係寘偺悢帤偼嵟弶偺曻幩慄堛搊榐擭丅 丂恾嘩乚俁偐傜丄屻婜乮1955乚1979乯搊榐偺曻幩慄壢堛偺偑傫巰朣棪偺俽俵俼偼0.71偱堦斒椪彴堛偺偑傫巰朣棪傛傝俀俋亾傕掅偄偑岆嵎偺暆偑戝偒偔偰傢偢偐側偑傜桳堄偺嵎偱偼側偄乮恾嘩乚俁偺丂侾俋俆俆亅侾俋俈俋偺俽俵俼抣偺怣棅嬫娫嶲徠乯丅 丂慡尨場巰朣棪偵懳偡傞偙偺帪婜偺曻幩慄壢堛偺俽俵俼偼丄堦斒堛偲斾妑偟偨応崌丄侽丏俇俉偱偁傞丅偡側傢偪丄曻幩慄壢堛偼枅擭偡偙偟倃慄傪梺傄偰偄傞偑丄堦斒椪彴堛傛傝巰朣棪偑俁俀亾傕掅偔丄偙傟偼摑寁妛揑偵桳堄偺掅壓乮倫偔0.001乯偱偁傞俈乯丅偙偺帪婜偺曻幩慄壢堛偼擭娫俆倣俧倷傪俀侽擭枬惈旐偽偔偟偨偲悇掕偝傟偰偄傞乮昞嘩乚係偺嵟壓抜嶲徠乯丅偟偨偑偭偰丄偙偺掱搙偺倃慄偺枬惈旐偽偔偼丄巰朣傪掅壓偝偣丄寬峃憹恑偺岠壥丄偡側傢偪丄曻幩慄儂儖儈僔僗岠壥偑偁傞偙偲偑帵嵈偝傟傞丅偟偐偟丄尨挊幰偺Berrington rt al.偼丄乽偙偺巰朣棪掅壓偼丄彮側偔偲傕堦晹偼丄寬峃嶌嬈幰岠壥乮healthy worker effect丗傛傝寬峃側嶌嬈幰偑挷嵏廤抍偵慖偽傟偰偨傔偺曃傝岠壥乯偵傛傞壜擻惈偑偁傞乿偲弎傋偰偄傞丅 曻幩慄偺桳塿岠壥偲寬峃嶌嬈幰岠壥丟偳偪傜偑惓偟偄偐丠 丂侾俋俆俆亅侾俋俈俋擭搊榐偺曻幩慄壢堛偺巰朣棪掅僪偵偮偄偰偼丄曻幩慄偺桳塿岠壥偵傛傞偲偄偆峫偊偲寬峃嶌嬈幰岠壥偵傛傞偲偄偆峫偊丂俈乯偑懚嵼偡傞丅 丂挷嵏僨乕僞傪傒偰偐傜峫偊偰傒傛偆丅恾嘩乚係偼丄曻幩慄壢堛偑嵟弶偺搊榐擭傪偟偰偐傜偺宱夁擭悢偑憹偊傞偲偑傫巰偵懳偡傞俽俵俼偑偳偺傛偆偵曄壔偡傞偐傪帵偡丅偙偺恾偵傛傟偽丄侾俋俀侾擭埲崀偵嵟弶偺搊榐傪偟偨曻幩慄壢堛偺慡偑傫巰偵懳偡傞俽俵俼乮堦斒椪彴堛偲偺斾妑乯偼丄曻幩慄壢堛偺嵟弶偺搊榐擭偐傜偺擭悢偑憹偊傞偲丄傎傏擭悢偵斾椺偟偰慟憹偡傞丅拲栚偡傋偒揰偼丄搊榐屻侾俋擭傑偱偺弶婜偺曻幩慄壢堛偺俽俵俼偼侾傛傝彫偝偄偑丄搊榐屻俁侽擭傪墇偡偲俽俵俼偼侾傛傝懢偒偔側傞孹岦偱偁傞丅 丂倃慄旐偽偔検偼丄曻幩慄壢堛偵側偭偰偐傜椪彴偱摥偔擭悢偑憹偊傞偲捈慄揑偵憹壛偡傞偲峫偊傜傟傞丅偩偐傜丄偙偺恾偺僨乕僞偼丄旐偽偔奐巒屻偺弶婜帪戙偺旐偽偔検偑彮側偄娫偼倃慄偺桳塿岠壥偑尰傟丄搊榐屻偺擭悢偑宱偮偲丄旐偽偔検偑夁戝偵側傝丄倃慄偺偑傫桿敪桳奞惈偑尠嵼壔偡傞偲夝庍偱偒傞丅 丂恾嘩乚係偼丄寬峃嶌嬈幰岠壥偱偼偮偓偺傛偆偵愢柧偱偒傞丅寬峃嶌嬈幰岠壥偼丄曻幩慄壢堛偵偍偄偰丄搊榐弶婜偺倃慄斵偽偔偺彮側偄帪婜偵尠挊偱偁傞偑丄搊榐屻擭悢偑宱偮偲丄倃慄偺偑傫桿敪忈奞偑憹壛偟偰寬峃嶌嬈幰岠壥偑梷惂偝傟傞丅偨偩偟丄嵶偐偄揰偱偼偙偺峫偊偵偼柍棟偑偁傞丅恾嘩丒係偺搊榐屻偺侽乚俋擭娫偺俽俵俼抣偼侽丏俇偱偁傞丅偙傟偼丄曻幩慄堛偼丄堦斒堛傛傝丄偑傫巰朣棪係侽亾傕掅偄寬峃幰偺廤傑傝偱偁傞偲壖掕偟側偗傟偽側傜側偄偙偲堄枴偡傞偙偲偵側傞丅偙傟偼偁傝偦偆偵側偄丅偟偨偑偭偰丄偙偺恾偼丄曻幩慄偼揔検傪梺傄傞偲寬峃憹恑岠壥偑偁傞偲夝庍偡傞傎偆偑懨摉偱偁傞偲峫偊傞丅 丂丂丂丂丂丂丂  恾嘩乚係曻幩慄壢堛乮嵟弶偺搊榐偑侾俋俀侾擭埲崀乯偺偑傫巰偵懳偡俽俵俼乮丗堦斒椪彴堛偲斾妑乯偲嵟弶偺搊榐擭偐傜偺宱夁擭悢偺娭學俈乯 丂丂偑傫巰偵娭偡傞曻幩慄偺桳塿嶌梡偲桳奞嶌梡偺嫬奅偺慄検棪 丂恾嘩乚係偼丄曻幩慄壢堛偑搊榐偟偰偐傜嵟弶偺侾侽悢擭娫偼丄掅慄検棪倃慄偺枬惈旐偽偔偺偨傔偱偁傠偆偐丄倃慄傪梺傄側偄堦斒椪彴堛傛傝傕偑傫巰偺儕僗僋偑掅偔偰丄曻幩慄偺桳塿岠壥偑尰傟傞偙偲傪帵偡丅偟偐偟丄搊榐偟偰俀侽擭傪墇偡偲丄曻幩慄壢堛偺嬑柋擭悢偺憹壛偵偮傟偰椵愊旐偽偔慄検偑夁忚偵側傞偨傔偲巚傢傟傞偑丄偑傫巰朣棪偑堦斒堛傛傝懡偔側傝丄曻幩慄偺桳奞嶌梡偑尰傟傞丅 丂忋弎偺挷嵏寢壥偼丄乽倃慄旐偽偔偼丄彮側偄偲偒偼寬峃偵桳塿丄懡偡偓傞偲寬峃偵桳奞乿偲偄偆偙偲傪堄枴偡傞丅偙傟偲摨偠傛偆側寢榑偑丄恾嘩乚俁偐傜傕摫偐傟傞丅偙偺恾偼丄曻幩慄壢堛偺偑傫巰偵懳偡傞俽俵俼乮堦斒椪彴堛偲偺斾妑乯偲枅擭旐偽偔偟偨倃慄偺慄検棪偺娭學傪帵偡丅偙傟偼侾侽侽擭娫偺偑傫巰朣棪偺挷嵏偺憤妵偱偁傞丅偙偺恾偵傛傟偽丄倃慄旐偽偔慄検棪偑侾俧倷乛擭偺応崌偼丄曻幩慄壢堛偺偑傫巰朣棪偼倃慄傪梺傃側偄堦斒堛傛傝俈俆亾傕懡偄偑丄慄検棪偑俆倣俧倷乛擭偵掅壓偡傞偲丄曻幩慄壢堛偺偑傫巰朣棪偼堦斒堛偺巰朣棪偺俈侾亾丄偡側傢偪丄俀俋亾傕掅壓偟丄倃慄偺桳塿岠壥偑尰傟傞丅倃慄偺桳塿嶌梡偲桳奞嶌梡偺嫬奅偺慄検棪偼丄俽俵俼亖侾傪梌偊傞検偱丄恾偐傜俁侽倣俧倷乛擭偱偁傞丅偙偺検偼丄惗奤旐偽偔擭悢傪俀侽擭偲偟偰丄椵愊慄検偱偼俇侽侽倣俧倷偲側傞丅偄偄偐偊傞偲丄曻幩慄偵傛傞偑傫巰偺怱攝偑偄傜側偄埨慡側慄検偺忋尷偼丄倢擭摉傝俁侽倣俧倷丄傑偨偼丄惗奤旐偽偔慄検偱偼丄俇侽侽倣俧倷偲悇憱偝傟傞丅 丂尨挊丂俈乯偵弎傋傜傟偰偄傞偑丄恾嘩乚俁偵嵦梡偟偨曻幩慄壢堛偺倃慄旐偽偔慄検棪偼捈愙偺應掕抣偱偼側偔偰丄偁傜偭傏偄悇憱偵婎偯偔傕偺偱偁傞丅偟偨偑偭偰丄偙偙偱摓払偟偨曻幩慄偺埨慡検偺悢抣偼偐側傝偁傜偭傏偄悇掕偱偁傞丅偟偐偟丄埨慡慄検偑偁傞偙偲偼娫堘偄側偄偲巚傢傟傞丅 丂丂曻幩慄壢堛偺慡尨場巰朣棪侾侽侽擭娫偺挷嵏 丂偑傫巰偺傒側傜偢偦偺懠偺昦場偵傛傞巰朣丄帠屘巰側偳丄慡巰場偵婎偯偔巰朣偵懳偡傞曻幩慄壢堛偺俽俵俼傪堦斒椪彴堛偲斾妑偟偰挷嵏偟偨寢壥傪傑偲傔傞偲昞嘩乚俆偺傛偆偵側傞丂俈乯丅 丂丂丂丂  昞嘩乚俆曻幩慄壢堛偺慡尨場巰朣棪偺俽俵俼抣乮堦斒椪彴堛偲偺斾妑乯偲曻幩慄壢堛偺嵟弶偺搊榐擭偺娭學俈乯 丂丂丂丂俷亖曻幩慄壢堛偺娤嶡巰朣悢丟俤亖斒椪彴堛偺婜懸巰朣悢丂俽俵俼昗亖弨壔巰朣斾 丂丂丂偙偺抣偼丄侾偲斾傋偰丄婋尟棪倫偑0.001埲壓偱丄摑寁揑堘偄偑偁傞丅 丂昞嘩乚俆偵傛傟偽丄倃旐偽偔検偑戝検偱偁偭偨弶婜偺曻幩慄壢堛乮嵟弶偺搊榐擭丗侾俉俋俈亅侾俋俀侽擭乯偺慡尨場巰朣棪偼丄俽俵俼偑侽丏俋俈偱偁傞偐傜丄倃慄傪傎偲傫偳梺傄側偐偭偨堦斒椪彴堛偺巰朣棪傛傝悢帤偺忋偱偼彮側偄丅偙傟偼丄偑傫巰偵懳偡傞曻幩慄壢堛偺俽俵俼偑1.75偱偁偭偰丄堦斒堛傛傝俈俆亾傕巰朣棪偑崅偔偰曻幩慄偺彎奞嶌梡偑尠挊偱偁傞揰乮昞嘩乚係嶲徠乯偐傜偼嬃偒偱偁傞丅 丂偙偺嬃偔傋偒寢壥偼丄弶婜偺曻幩慄壢堛偱偼丄偑傫偵傛傞巰朣悢偼俇侽偱慡尨場巰朣悢偼俀俋侽偱偁傞偐傜丄偑傫巰偺婑梌偼慡尨場巰偺俀侽亾偵夁偓側偔偰丄巆傝偺偑傫埲奜偺昦婥偵傛傞巰朣棪偑倃慄傪戝検偵梺傄偨曻幩慄壢堛偱偼堦斒堛偺巰朣棪傛傝桳堄偵掅壓偟偨俈乯偨傔偱偁傞丅 丂昞嘩乚俆偵傛傟偽丄屻婜偺曻幩慄壢堛乮嵟弶偺搊榐擭偑1955乚1979擭乯偱偼俽俵俼偑侽丏俇俉偱偁傞偐傜丄慡尨場巰朣棪偑堦斒椪彴堛傛傝俁俀亾傕掅偔偰丄偙偺巰朣棪掅壓偼懕寁揑偵桳堄乮倫偔0.001乯偱偁傞丅廬偭偰丄偙偺帪婜偺曻幩慄壢堛偺旐偽偔慄検棪俆倣俧倷乛擭丄偡側傢偪丄俀侽擭娫偺椵愊旐偽偔慄検0.1俧倷偼寬峃偵桳塿側岠壥傪偁偨偊偨偙偲偵側傞丅 掅慄検曻幩慄偺寬峃桳塿岠壥偺撲 丂倃慄傪擭娫俆倣俧倷枬惈旐偽偔偟偨曻幩慄壢堛偺巰朣棪偼旐偽偔偟側偐偭偨堦斒堛傛傝掅壓偟偨偲偄偆忋弎偺挷嵏寢壥偼丄曻幩慄偺桳塿岠壥偼偳偺傛偆偵偟偰婲偙傞偐偲偄偆媈栤傪搳偘偐偗傞丅 丂儅僂僗偵僩儕僠僂儉悈傪搳梌偟丄兝慄偵傛傞懱撪徠幩傪偟偨幚尡偱偼丄崅慄検棪徠幩椞堟偱偼儅僂僗偺庻柦偑戝偒偔抁弅偟偨偑丄慄検棪傪壓偘傞偵偮傟偰庻柦抁弅偺掱搙偼柵彮偟丄挻掅慄検棪徠幩偱偼丄旐偽偔側偟偺懳徠儅僂僗偲偺庻柦偺嵎偼僛儘偵嬤偯偄偨偑丄懳徠儅僂僗傛傝庻柦偑挿偔偼側傜側偐偭偨乮恾嘦乚俉嶲徠乯丅 丂侾俋俆侽擭戙偺丂Lorenz et al.(1955) 俉乯偺幚尡偱偼丄僆僗偺儅僂僗偵懳偡傞枅擔1倣俧倷偺兞慄徠幩偱偼桳堄偵庻柦偺墑挿偑婲偙偭偨丅傓偐偟偼丄儅僂僗偼昦尨嬠偺姶愼偑婲偙傝偆傞忬懺偱帞堢偝傟偨偺偱丄尰嵼偺昦尨嬠攔彍帞堢偺儅僂僗傛傝傕抁柦偱偁偭偨丅偙偺傛偆側抁柦儅僂僗偱偼丄掅慄検棪偺曻幩慄徠幩偱昦尨嬠偵懳偡傞柶塽婡擻偑憹嫮偝傟偰丄庻柦墑挿岠壥偑婲偙偭偨壜擻惈偑偁傞丅 丂曻幩慄壢堛偺倃慄枬惈旐偽偔偱巰朣棪偑掅壓偟偰庻柦墑挿岠壥偑婲偙偭偨偺傕丄柶塽婡擻偺槾恑偑掅慄検棪偺倃慄旐偽偔偱懀恑偝傟偨偨傔偱偁傞偐傕偟傟側偄丅 |