( Isotope News 2001年10月号 ) |

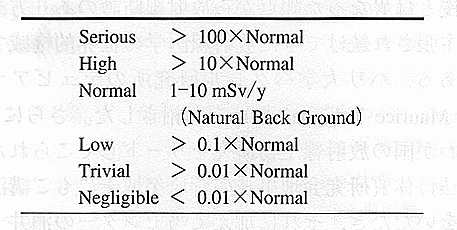

低線量放射線研究センター設立記念・国際シンボジウム低線量放射線防護の科学的根拠を求めて 岩崎利泰,星裕子,野村崇治 (財)電力中央研究所では,約10年前から低線量放射線の生物影響の研究を進めてきたが,新たに情報発信の機能を備えた低線量放射線研究センター(以下当センター)を昨年の10月に東京都狛江市に設立した。その設立を記念して,2001年5月16日(水)に日経ホールにて「低線量放射繰防護の科学的根拠を求めて」と 題したシンポジウムを開催した。 このシンポジウムには,放射線防護のオピニオンリーダーであり,現在,国際放射線防護委員会(ICRP)委員長であるクラーク(Roger H.Clarke)教授をお招きした。また,クラーク教授とは異なった観点から放射線防護のあり方を主張され続けてきた放射線医学の世界的権威である,パリ大学ベクレル研究所のテュビアナ(Maurice Tubiana)教援をお招きした。さらに,わが国の放射線生物研究をリードしてこられた(財)体質研究会理事長の菅原努博士にもご講演をいただき,それに加えて当センターの酒井一夫から,低線量生物影響に関する最新の研究成果を紹介させていただいた。シンポジウムは各先生方の講演とパネルディスカッションから構成ざれており,まずはその講演内容について,講演順に要約して紹介する。なお,以下敬称は省略する。本報告は,本誌2001年9月号「モニタリングポスト」に掲載の「電力中央研究所放射線研究センター設立記念国際シンポジウム」の詳細報告資料である。 「低線量放射線に対する生体応答」 酒井一夫 「毒か薬かは量が決める」と言われているが,最近の研究により,放射線の場合にも高い線量と低い線量で生物に及ぼす影響が大きく違っており,低線量放射線に対して巧妙に生体応答する機能を備えていることが分かってきた。そこで,低線量放射線による諸機能の活性化により,「発がんを抑える」可能性があると予測し,これを検証するために当センターの「低線量率放射線長期照射設備」で行っている実験を紹介した。 実験は,各種線量率で1カ月ほど前照射したマウスに発がん剤であるメチルコラントレンを投与し,その後も照射しながら経過を観察し,低線量放射線ががんの発生にどのような影響を与えるか観察した。発がん剤を投与しただけのマウスに対し,線量率約1mSv/hで飼われたマウスでは,がん発生率が明らかに低くなっており,低線量率で連続照射することによってがんの発生が抑制されることを示唆できた。 現在の放射線防護の仕組みは「放射線はどんなに微量であっても有害であり,しきい値はない」という仮説(LNT板説)に基づいて作られている。これは,高い線量で知られていた情報を,低い線量にまで外挿した考え方であり,低線量の放射線領域での実際のデータに基づくものではない。 生物の持っている低線量放射線に対する巧妙な応答が生じる条件(線量,線量率など)とメカニズムを解明することにより,科学的な根拠に基づいた,より合理的な放射線防護の仕組みを作ることができるものと信じている。 「中国高自然放射線地域研究で見られたパラドックス」 菅原努 1972年から行われてきた中同の広東省陽江県のハイバックグラウンド地域(HB地域)における「がん死亡率」の疫学調査について1979-1995年までの調査結果に基づいた発表がなされた。 対照地域は,陽江県に隣接する恩平県・台山県から住民の生活様式が似ている農付が選ばれた。HB地域と対照地域とも人口は約8万人であり,その申から,3世代以上同じ地域に住んでいる人々を選ぴ,調査の対象とした。 年間平均の個人が受ける放射線量は,対照地域の2.4mSvに対してHB地域は6.4mSvにも及んだ。この地域の白血病と固形腫瘍の2種類のがんの死亡率については, l)自然放射線量の増加に対してがん死亡率の有意な増加は認められない。 2)年齢別にがん死亡率を整理してみると,逆に,いずれの年代層でもがん死亡率が滅少する傾向が認められる。 HB地域住民のがん死亡率はもともと全死亡率の約10%と低いため,統計上の誤差が大きく,疫学調査によってがん死亡率と線量の関孫を定量評価することは難しい。このため,未梢血の巣色体異常に注目して,線量との相関関係を分析・調査したところ,HB地域でがんなどの影響につながる安定型異常は全く増加が見られなかった。 このように,中国のHB地域における疫学データは,安定型の染色体異常の増加がなく「発がん」には直接には関係しないことを示すものであり,DNAの損傷が直ちに発がんにつながるというLNT仮説に間題を提起する結果となった。 「ICRPの基本理念の変化防護理論と原則の進展」 R.H.クラーク 放射線防護の対象となる被ばくは,制御可能な線源(Contorollable Soufce)から個人が受ける線量とする。また,集団線量という概念を用いたくない。 低線量放射線の健康影響については,現在,疫学調査およぴ動物実験のいずれにおいても決定的なデータはなく,放射線影響に「しきい値」があると言うだけの根拠はないというものである。 被ばく管理の対象としては,公衆被ばく,職業被ばくおよぴ医療被ばくを平等に扱い,どのような個人も確実な防護を受ける防護体系とする。このためには複数の線量区分を設定し,それぞれの区分に応じた防護対策レベル(Protective Action Lvels)を設けることとし,次表に示すように自然放射線被ばく線量(1−10mSv)を基準として,6つのバンドに分けるクラーク提案を表に示した。   lCRPでは,2005年を目途に放射線防護の新たな勧告を行う予定であり,クラーク博士は1999年に学会誌にその基本的な考え方を発表して広く意見を求めた。従来のICRPの主勧告が,ほとんど事前に関係者の問の議論がないまま発表されてきたことと比べると,画期的なことと言える。このクラーク提案については,わが国でも保健物理学会などで検討が進められている。本ンポジウムの翌日に行われたworking groupでも討論が行われており,近々,意見の棄約がなされるものと思われる。 「低線量放射線の発がん作用しきい値無し直線仮説の位置づけ」 M.テュビアナ l.放射線によるDNA損傷と修復 放射線による細胞死あるいは突然変異の原因はDNAの上に生ずる切断であると考えられている。放射線によって細胞の中に誘起されるDNA切断は,1Gyあたり,l本鎖切断がl,000,2本鎖切断が40である。これに対して日常的な代謝の週程でl日あたり10,000本の1本鎖切断と8つの2本鎖切断が生ずると見積もられている。 一方,細胞にはDNA切断を修復する仕組みが備わっている。このDNA修復の仕組みが20mGyといった低い線量で活性化されることや,低線量放射線を照射された細胞が細胞周期の進行を一時的に停止して,修復のための「時間稼ぎ」をするという巧妙な仕組みを備えていることもわかっている。このように,生物作用の原因となるDNA切断は,線量に比例して直線的に増加するわけではない。 2.放射線による細胞死・突然変異・がん 線量と生存率の関係を調べてみると,0.2Gyまでの高感受性の領域,これよりも高い線量で修復機能が誘導される抵抗性の領域,さらに高線量で回復機能が対処しきれない感受性の高い領域に分かれることが分かる。また,細胞は周囲を別の細胞に囲まれていると感受性が低下するという報告もあり,周囲の細胞との相互作用が感受性に影響を与えていることが分かる。この点,個々の細胞は独立であるというLNT仮説の前提とは異なる。 突然変異や染色体異常を指標として調べると0.2Gy以下では有意な上昇は見られず,このあたりにしきい値が存在することが示唆される。小核形成を指標とした場合にも0.2Gyまでは有意な増加は認められず,これを超えた線量で増加する。発がんに関しては,DNAに生じた損傷の修復や修復誤り,DNA損傷を持った細胞のがん化や死,がん化した細胞の増殖など,いくつものプロセス経なければならないと考えられており,細胞の受けた損傷が直接的にがんになるというLNT仮説の前提とは状況が大きく異なる。実際に,動物実験に関する文献調査では,急性被ばくに関しては200mGy前後のしきい値が示されている。 3.疫学的データ LNT仮説の根拠として重要な疫学データは,広島・長崎の原爆扱ばく生存者のデータであるが,さまざまな年齢の集団の,さまざまな組織の腫瘍が混ざっていること,中性子の線量に関して系統的な誤差があることなどの間題点が指摘されており,最近では,曲線的な線量効果関係になるのではないかとの説も唱えられている。疫学データとしてはこの他に,放射線治療を受けた乳がん息者の2次発がん,治療のために放射性ヨウ素を投与された患者におけるがんなどがあるが,いずれも非直線的な,しきい値の存在を示唆するような線量効果関係が示されている。 最後にテュビアナ教授は,「LNTモデルは,放射線防護のためには便利な方法であるが,その科学的根拠は極めて弱い。少なくとも自然放射線のレベルであるl一10mSvの領域においては直線的な外挿には細心の注意をはらうべきであり,lmSv以下の線量域においてはリスクを考慮すべきではない」と述べた。 ひき続いて,当センター研究顧間の田ノ岡宏を座長としてパネルディスカッションが行われた。専門・立場が異なるパネラー4氏の意見を,極力個別に紹介する。 放射線発がんにしきい値線量はあるか まず座長の提案で,「低線量の放射線でどのくらい,どのょうなリスクがあるかということは,放射線防護の基礎であるとともに,リスを考えるための根底となる。そこで,まず「放射線発がんに しきい値線量はあるかを「イエス・ノー・わからない」のどれかで答えて欲しい」で議論を進めた。これをうけて酒井は,「現段階で強いて言えば「わからない」となる。しきい値線量の間題はどうしてもLNT仮説と密接に絡んでくる。また,しきい値線量を言うには最終的にはヒトのリスクを言わねばならないが,我々のやっている動物実験のデータをどのようにしてヒトのところまで持っていくかという間題がある。ただ,どんなに低い線量でもリスクが存在するという考え方は,生物が持っている放射線に対する巧妙な応答を過小評価している。今回紹介したようなデータを積み重ねて,生き物が低い線量の放射線に対してどう応答しているかをふまえ,将来的にしきい値線量というところへ議論がいければと考えている」。 次に菅原は,「プラクティカルな意味も含めて,しきい値はあると思う。メカニズムから言えば,はっきりしたしきい値があると思う。例えば遺伝的不安定性という現象が発がんのリスクに密接に絡んでいる可能性があるが,生物現象があるレベルまでは起きないで,あるレベルを超えたところで起きるのは生物学的な常識であり,この場合かなりはっきりとしきい値があるかもしれない。また,我々は普段から酸素ラジカルなどの障害を受けていて,放射線はそれにプラスアルファとしてある。相対的な関係であるところからはっきり増えてくるということを考えれば,実際的な意味で統計的にしきい値があるといえる。以上の二つの立場がある。まだ何とも決められないが,そういう広い意味でのしきい値があると思う」。 続いてクラークは,「さらに研究をする必要がある」として,「公衆を対象にした場合,環境的な被ばくというのは公衆に対しての大きなチャレンジとなる。そのリスクに対して基準を設ける理由を一般公衆に納得してもらうことが必要だ」との立場から,「疫学研究は続計的な検定力に限界がある。また,一部の疫学的な研究では明確なしきい値がある一方,非常に低い線量からリスクがあるのではないかという研究もある。 こういった疫学的な研究を補完するために,放射線が細胞・遣伝子レベルで作用する機序を理解することが必要だ。異なるプロセス間での相互作用もあり,重要な研究分野であるといえる。 放射線は発がん物質としては非常に弱く,また非特異的に働くもので化学的な発がん物質とは異なる。この辺りは理解を深めなければならないjと述べたうえで,「一方で,実際的に考えた場合,しきい値があることを前提とした防護系は非常に難しくなってくる。一般人のリスクの認識としては,実践的なアプローチとして,自然のレベルの何倍,何分の一というのがよいのではないかと思う」とした。 座長の,条件付イエスでよいかとの間いかけに対しては「あまりドグマ的に語りたくない。オープンに物をとらえ,透明な意思決定をやっていきたい」と述べた。このクラーク発言をうけて,テュビアナも「ドグマ的になってはいけないというのはその通りだと思う」としたうえで,「しきい値はあるかもしれないし,ないかもしれない。じっくり取り組むべき間題だ」と述べ,データ上5mGyくらいのわずかな線量でも細胞の中で,遺伝子の活性化や抑制が生じることから,しきい値があればかなり低い線量ではないかと考えられるが,実際はいろいろな遇程の相互作用があり,さらに複雑であるとした。 放射線の影響は線量率が重要 さらにテュビアナは,一番重要なのは線量ではなくて線量率だとし,さらに自分たちの研究を引き,年齢や組織ごとに異なった反応を示すことを述べたうえで,一般化して しきい値があるのかないのかということで話すことはできないとした。そして,「防護という観点から考えると,すべてのこういった変数を考えて単純なルールを出すことはできない」と述べる一方で,「私の考えでは数mGy以下では発がん性はないと考えるが,分子的な機構からは可能性がないわけではないから検討の余地はある。きちんとサポートするデータがなければいけない」と科学的なデータの裏づけが重要であることを強調した。 その観点で,自然環境レベルの影響の研究が日本でサポートされていることを評価し,フランスでも長期的にはもっとそういった研究をやっていきたいと述べた。 また管原は,これまでのいろいろな説で非常に説明が難しいこととして,正常な普通の人でもがんになるが,いくつか特殊なものを除き,普通のがんの原因がほとんど分かっていないことを挙げ,自然のがんがどうしてできるのかということが,一番基本にある間題ではないかと思うと述べた。 テュビアナは,「1回の放射線でがんが生じると一般の人たちは信じているが,これをサポートするようなデータはないと思う」と述ベ,また,クラークは「線量率というのが重要である。原爆生存者のデータをみてみると,だいたい100mGyのところから発がんリスクの増加が見られると考えられている。 100mGyというのは,すべての人が一生の間には,それ以上の線量を受ける量である。急性照射されたものが,一生にわたる自然バックグラウンドと量的に一致する場合はどうなるかということを考えていかねばならない」とコメントし,線量率とDNA損傷修復の関係を調べる必要性について強調した。 以上で座長はいったんここまでをまとめて,大事なキーワードは線量率,修復の機構であり,またしきい値を埋解する根源には細胞1個ではなく細胞社会の間題があるとしたうえで,会場の質間をつのった。いくつかの質間とそれに対する回答を紹介する。 LNTモデルをどう考えるか まず会場から, 「LNTがいかに重要な間題点かということを述べたい。原子力を怖がることは,結局は放射線を怖がることであり,放射線を怖がるのはLNTがあるからである。なぜかといえばLNTは,放射線はいかに少なくても体に害があると解釈されるからである。また,LNTでないとすれば必ずしきい値があるのではないかと話しているが,我々にとって重要なのは,その影響はトリビアルであり考慮する必要がないということを言ってもらうことである。その点でクラーク氏のお話はそれに近かったと思うが,それでもクラーク氏はLNTの話をしておられるのはどういうことか聞きたい」 とのコメントおよぴ質問があった。 これに対し,クラークは,まず公衆の理解について非常に難しいとしたうえで, 「防護の仕紺みをどうやって運営したらよいのか,どうやって一般の人を説得したらよいのかについては,私としては自然放射線,バックグラウンドの放射線というものがあること,それが大きく変動していること,そして自然放射線によっては健康に影響が出ていないということを便うのがよいと考えている」とし,「自然放射線の範囲の一番上のところを上限値として,そして自然放射線の倍数とか分数でその制御をしていくことが実際的ではないかと思う」という考えを繰り返した。 LNTモデルの点については,しきい値のモデルはまだ受け入れられていないとしたうえで,「我々は線量線量率効果を導入しており,完全に直線には外揮していない。そしてゼロにまで直線で外揮してはいない。我々は線量の増分をバックグラウンドに基づいて見ており,したがって,数mSv,数十mSvという領域でりスクの増分はどうかという観点で見ている」と述べた。 テュビアナもこれにコメントし,説明の必要性を強調するとともに,LNTモデルを便うのは低繰量放射線,10mGy以下に関しては不適切であること,そして線量低滅係数を導入する必要があると述べた。 ハイバックグラウンド地域のデータの取扱い 次いで会場からは,ハイバックグラウンド地域の調査について,平均寿命が低く,がん年齢に達する以前に他の病気でなくなる方が多い地域でのリスク係数は,平均寿命が高い地域にそのまま当てはまるのかどうかとの疑間が呈された。昔原はこれに対して, 「そのデータを全然違う環境でどうなるかと言われると,それはこれだけでは答えは出ない。そういう問題は言い出したら切りがない。だから,私は:このデータを,むしろデこタの数値そのものより,この現象を生物学的にどう考えるかという提案とした。例えばDNAは正常の3借まで切れているが,がんにはなっていない。そこに新しい解釈がいるのではないかという提案をしている。クラーク氏はしきい値があっては管埋ができないとおっしやったが,管埋は管理でそう考えればよいが,それは必ずしも生物学でそれをやらなくてよいということを意味しない。放射線防護に対する我々の責任は生物学的な基礎を立てることである」と述べた。 放射線発がん固有のしきい値? それ以外に,「日本ではほぼ半数の人ががんにかかる。発がん率はすでに非常に高く,いろいろ存在する発がん原因の全体としては,しきい値があるとしても,すでに しきい値を超えていると考えることができる。この状況のうえにさらに放射線被ばくが追加されたときにどうなるかということを,現実の問題として考えなければならないのではないか。 この状況で放射線に放射線固有のしきい値があるかどうかは,現実の社会の問題としてそのまま取り入れられるものではないのではないのか。4氏に意見を間きたい」との質問が出た。 まずクラークは,「がんが発症するということは,さまざまな修復の機構が完全ではないということであろう。線量率がこれについては重要かもしれない。独立かどうかということに関しては,国連の科学委員会で放射線とそのほかの要因の複合的な効果については報告害が出ている。その中で喫煙については何らかの影響が認められたが,必ずしも相乗的ではない。また,そのほかの発がん要困に関してはあまり相乗的な効果は見られなかった。 そういうわけで,現在の防護体系では放射線は独立した発がん要因ととらえ,そのように管理している。さらに非常に低線量の放射線については,私の経験から言うと,公衆はリスクや確率ということは考えたがらないと考えている。ここでもう一つ違うタイプの研究が必要なのではないかと考えている。我々がお互いの聞で議論するためには数値的なリスクや,しきい値とかで議論するのはよいのだが,これを一般の人々に埋解できるような形で説明するのはあまりうまくできていない。大衆紙の読者に訴える必要があるのではないかと思う。そういうわけで自然放射線を使って説明をするのがよいと思う」と述べた。 テュビアナは,目本の平均寿命と喫煙率からすればがんの発生率が高いことは不思議ではないと述べ,「国際的ながんセンターの数字ではがんの70%は行動・ライフスタイルー飲酒・喫煙・食べ過ぎなど一 に関運があるとされている。だから,がんを滅らそうと思えば簡単で,タバコをやめる,お酒を飲まない。それでがんは滅る」と述べた。 菅原は,さらに日本ではがんは増えているわけではないことを述べた。「それはがん年齢の人が増えているからであり,年齢を調整したらがんがやっとすこしずつ滅りつつあるところである。ここを問違えて欲しくない。我々の考えでは,自然のがんには自然環境のなかの酸素ラジカルなどのDNAに対する作用が多分に効いている。それに対して放射線が同じような作用をしているのであれば,もともといっぱいあるところにちょっと加わった場合をどのように考えるか,そういう意味でのしきい値があるかという間題ではないかと思う」。 また,酒井は「生物学として低い線量の放射線を考える場合,非常に大きな間題だと恩う。低い線量では疫学でいうところの交絡因子が関わってくる。我々の発がん抑制実験も化学発がんに対してである。生物が持っている低い線量への応答という部分を,なんとか放射線防護の中に反映させていっていただきたいと思っている」と述べた。 将来の放射線防護 最後に座長より,将来の放射線防護の指針について,一言ずつ考えを述べていただきたいとの提案があり,各演者の立場からコメントがあった。 酒井は「生物学として理解し始めていることは,個人個人で感受性が異なるということである。平等性を元に,という話があったが,この感受性の個人差を,総合的に見るか個別的に扱うかというところで,厳しくなるか,緩くなるかのポィントになるだろう」。 菅原は「厳しくする必要はないと思う。これからの方向としては,ターゲットをはっきりした研究を急速に進める必要がある。生物学では当分の問結論が出ないだろうから、政治的に考えようという意見もあるが,そんなことはないと思う。もう少し視野を広くして,ターゲットをはっきりした研究を進めていけば,そんなに何十年もかからないだろう。だからクラーク氏には生物学についてはあまり慌てて判断せず,ちょっと待ってくれと申し上げたい」。 クラークは「疫学的にも,リスクを現在よりも高くなると判断すべきではないと思う。しかし,もうひとつの要素がある。公衆がより厳しい基準を求めれば,それは圧力となる。世界的にも,ゼロリリースという話が出てくる。環境中に放出される物はゼロに,という声は,リスクとはまったく関係のない話であり,あくまでも,概念的な考え方,哲学の部分の話となる。その意味で,研究はする,そして科学的な信念は曲げなくとも,最終的には政治家が判断をするということになる」。 テュビアナは「私自身は現在の墓準で十分だと考える。しかし,放射線防護に関してはもっと合埋的にしていく必要がある」。 以上,専門や立場が異なる演者が葉まった機会であるため,個々人の発言を極力そのままに紹介してきたが,スペースの都合上省略させていただいた部分も多々ある。詳細は電中研低線量センターホームページ上に掲載してあるので,こちらもあわせてご覧いただきたい。 ((財)電力中央研究所 低線量放射線研究センター) Isotope News 2001年10月号 |