|

||

|

||

| 原 因であることが突きとめられた。その後、鉱山の測定の研究が続けられ、被ばく量の推定や鉱山での防護の研究が進められた。これらの鉱山の研究とともに、住居のラドンについてもスウェーデンを皮切り

に、その他の国でも、測定の研究も進められた。国連科学委員会(UNSCEAR)は、1977年報告書までは 、一般環境における自然放射線の被ばくとしてラドンの被ばくを肺における線量としてmrad単位で示し

ていたが、1982年報告書で初めて実効線量当量での評価としてmSv単位で、自然放射線の線源別の寄与 を比較した。その結果、自然放射線による被ばくの半分以上がラドンによることが明らかになり、住居

内のラドンが重要な問題であることが示された。さらに1984年に米国で原発の労働者が作業に入る前の モニターによるチェックでラドンの被ばくが検出された事件が米国の住居内ラドン測定を促進し、これ

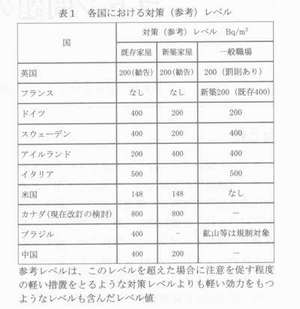

らがきっかけで、米国EPA(環境防護防護庁)が、1986年に148Bq/m3という対策レベルを示し、ラドン のリスク低減政策に乗り出した。 ICRP(国際放射線防護委員会)は、ラドンのような自然放射線源で、制御可能な被ばくについては、 介入によりその被ばくを低減することを勧告してきた。介入の対象となる被ばくの防護には、線量限度 は設けず、その制御のしやすさに応じて、対策レベルを設定して、それを越える場合は介入により低減 することとしている。ラドンに関する刊行物としては、1987年にラドン娘核種への屋内での被ばくの肺 がんリスク(Publication50)で、放射線防護において屋内のラドンの重要件を示した。1990年勧告 (Publication60)では、住居におけるラドンを介入と対象として微量の自然放射性物質を含む物質の利用と貯蔵とともに職場におけるラドン被ばくを職業被ばくとして管埋すべきであると勧告した。 1993年には、「住居と職場でのラドン222に対する防護」(Publication65)を発行し、その中で、対策レベルとして、住居で200〜600Bq/m3を示した。これらの対策レベルは、年間被ばく線量で、3mSvか ら10mSvに相当する。この提示に治って、現在欧州を中心に多くの国で表1に示すような対策レベルが設 定されている。 |

||

|

||

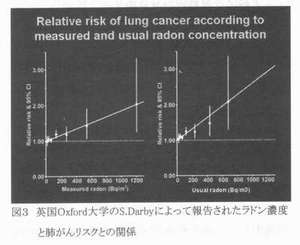

| 2.住居1こおけるラドンの疫学調査 ラドンの影響に関する研究は、分子生物学レベルから、細胞レベル、実験動物レベルまでの実験的な研究も長期聞にわたり蓄積されてきた。しかし、ラドンの人体へのリスクを定量的に把握するには、実 際の人を対象とした研究結果に頼らざるを得ない。疫学研究は、当初は、前述のヤキモフの鉱山での疫 学調査が進められ、その後米国、カナダ、スウェーデン、フランスなどの鉱山での調査が行われた。こ れらの調査の結果から、ラドンの吸入と肺がんのリスクの相関が示され、鉱山の濃度レベルにおけるリ スク係数(単位曝露量(線量)あたりのリスク)も明らかになった。その後住居におけるラドンが問題 になった頃から、その疫学調査についても、行われるようになった。しかし、多くの住居ラドンの疫学 調査は、地域相関研究といわれる、ある地鼓の平均ラドン濃度とその地域の肺がん発生率との相関を調 べる研究であった。住居内は、鉱山と比べてラドン濃度が低いため、これらの研究では、他の肺がん因 子の影響が大きく、ラドンが原因かどうかを分析することが不可能であった。しかし、1994年に Pershagenが、地域相関研究ではなく、他の交絡因子の影響を排除することが可能となるCase−control (症例−対照)研究という手法を用いて、スウェーデンの住居内ラドンで、ラドン濃度と肺がん発生と の間に正の相関があることを初めて示した。その後主に欧州において、このCase−control研究の手法 で、多くの住居内ラドンの調査が行われたが、明解に有意の過剰なリスクが示される結果は、ほとんど なかった。個々の調査では、有意な過剰リスクを示すには、サンブル数が不足であった。英国のOxford 大学のS.Darby等は、欧州で実施された7,148の症例を含む13のCase−control研究について、統合解析を行った結果を、昨年12月に論文として 発表した。この論文では、症例についての、年齢、性別、学歴、喫煙、地域などの交絡因子について慎重に考慮した結果、ラドン濃度と肺がんリスクとの間に、閾値無しの直線的な関係が認められたと報告した。そのデータは図3に示すように明解で、100Bq/m3付近においても相対リスクが有意に上昇していた。 ラドン測定の不確実性を補正すると、図3の右側のグラフのようになり、そのリスク係数はさらに大 きくなり、100Bq/m3当たりの過剰相対リスクは16%であった。住居内ラドンからの被ばくによる発が ん影響はこれまであまり明確ではなかっただけに、この報告は衝撃的な結果となった。また、カナダの Ottawa大学のD.Kfewski等は、北米で実施された4,155の症例を含む7つの症例−対照研究の統合解析の結果を論文として報告した。この研究では、単純に集計した調査解析では、ラドン濃度と肺がんリスクとの間に相関関係は認められなかったが、データが適切に収集された調査のみに限定すると正の相関関係があった。100Bq/m3当の濃度は、lCRPの線量への換算係数で、線量に置き換えると、年間1.5mSvと言うことになる。このような小さい線量で、有意な過剰リスクが出ることは、何か隠れた原因が潜んでいるのではないかと考えるが、最近これらの他にも、有意な肺がんのリスクを示す、疫学調査の結果が示され、それらの結果が示すリスク係数は、大きな誤差を含んでいるものの、リスク係数の値においては大きな差異はない。 |

||

|

||

| 会合は、WHOでこのプロジェクトを担当する人間環境防護部(Protection of the Human Environment)のM.Chan部長(図5)の挨拶に始まり、以下の6つのセッションにおいて、議論が進められた。 1)WHOラドンプロジェクトとラドンに関する世界規模での行動の正当性 2)堅実なラドン攻策の決定を支持する研究の現状 3)疾病負荷の評価に向けてのWHOの方法論 4)世界のラドン規制の現状 5)低減策と各国のラドンレベルと規制の状況 6)WHOラドンプロジェクトの具体化 1)WHOラドンプロジェクトとラドンに関する世界規模での行動の正当件のセッションでは、まず最初に、前述のWHOのラドンリスクブロジェクトの目的について紹介があった。続いて、米国・EPAのB.Johnsonから、ラドンに対して世界規模でどのような行勤を起こすべきか、また、議論のキーポイントについて話があった。従来の住居内ラドン疫学に関する研究の間題点の1つは、サンブル数が小さ過ぎること、曝露レンジが高濃度であったことである。複数の研究データをブールして再解析されるならば、不確実性の問題が改善されるであろう。ラドンによるリスクは地球規模で考え、その疾病負荷量GBDを評価すべきである。この会議では、つぎのような点に注目して議論を進めることになった。 ・ラドンに関する国際行動計画の利益は何か? ・ラドンによるリスク低減を促進するためには、どのような勧告が有効か? ・そのような勧告の具体化にとって、キーとなる機会は何か? ・これを具体化するためには、どのように行動すればよいのか? 2)の堅実なラドン政策の決定を支持する研究の現状のセッションでは、UNSCEARの来年発行予定の報告書のラドンに関する内容についてカナダのD.Chambersが説明した。また前述の最近の欧州や北米の疫学の結果についてそれぞれ論文の著看であるS.Darby(Oxfbrd大)やD.Krewski(オタワ大)が説明した 。また放医研の山田氏は、中国での疫学結果におけるラドン測定にトロンの妨害が影響している可能性についての問題について報告した。 3)疾病負荷の評価に向けてのWHOの方法論についてのセッションでは、まずWHOの人間環境防護部のA.Pruessが、GBD評価のためのコンセプトとその方法について説明した。GBD評価のコンセプトは、比較性が高く、一貫性、透明性を考慮したもので、寿命損失と重篤さを考慮した労働不能の期間を加算して求めるDALY(Disability Adjusted Life Years)と呼ばれる指標で負荷を評価する。避けうる負荷の分析を行うことにより、介入のコストと健康生活との関係や低減対策の費用対効果の分析にも利用できると説明した。 米国・St,John’s大学のD.Steckによる、ラドンのリスク評価のための線量学的問題点について、カナダ・Ottawa大学のJ.Ziehnskiによる、カナダにおいて行われたラドン被ばく影響の評価に関するWHOパイロットスタデイの結果について報告などがあった。 4)世界のラドン規制の現状についてのセッションでは、英国、スイス、アイルランドの取り組みについて説明があり、5)低減策と各国のラドンレベルと規制の状混のセッションでは、参加した専門家が 、各国の現状について順次説明した。筆者も日木における、測定調査の結果と行政の状況について説明 した。 最後の6)WHOラドンブロジェクトの具体化のセッションでは、ブロジェクトの具体化として、作業項目の確認と割り振りを行い、勧告内容やプレス発表内客について議論するとともに、ブロジェクト実行のための以下の6つの作業グループの設置を決めた。 1)リスクアセスメント 2)被ばくガイドライン 3)対費用効果 4)測定と低減化 5)リスクコミュニケーション 6)プログラム評価 当初は、住居のラドンのみを対象とする予定であり、このプロジェクトの名称もResidential Radon Risk(RRR)Projectであったが、住居に限らず、特にラドン温泉での従業員や学校でのラドンについても情報をまとめることになり、プロジェクトの名称も、International Radon Project(GRP)となった。 この会合の後に、事実をまとめたFact sheetが作成され、これに基づいて6月21日には、ブロジェクト発是について、ブレス発表が行われた。ただし、今のところこれが大きな報道として取り上げられていない。 4.日本の対応 現在のラドン問題に対する日本の対応状況は、全国濃度調査について、2回実施されたこと以外には、放射線審議会で、測定に関して検討がなされた程度であり、それ以外の明確な成果はないといえる。 これまでに実施された住居内ラドン濃度の全国調査の結果については、その平均値は、15〜20Bq/m3程度であった。対策レベルの必要性については検討されてきたが、これまでの調査結果から、日本は平均 濃度が、世界平均と比べて半分程度で、緊急な課題ではないとされてきたようである。しかし、その頻度分布が対数正規分有に近かったことからも分かるように、多くの国で規定された対策レベルである 200Bq/m3を超える濃度の家屋もある割合で存在する。放射線防護の考え方も、集団だけでなく、個人の防護をより重視する方向にある。ラドン濃度の平均値が低いということで、対策は必要ないと考えて、この間題を先送りすることはできないと考えられる。少数の高リスクグループに対して、介入として何らかの対策を講じることは、早急な課題であると考えられる。そのためにもWHOのガイドラインや目標値が如何なる濃度になるかは今後注目していかなければならない。 WHOのプロジェクトは、欧州で実施された疫学の統合解析により、北欧でのラドン濃度の平均レベルでもある100Bq/m3での肺がんの相対リスクが有意に増加していることが判明したという最新の疫学研究を重視している。しかし、人種や生活様式が異なるアジアにおいても、100Bq/m3の濃度において、同じように有意な肺がん発生が起こるかどうかしっかり検証する必要がある。また、アジアは、開放的な家屋が多く、建築様式や生活様式にも大きなバリエーションが考えられる。ラドン被曝は、複雑な要因が関連していることから、ラドン濃度からリスクを評価するに当たり、さまざまな要因が影響を及ぼすため、アジアと欧米とは、ラドンの影響は同様に評価できないと考えられる。アジアは世界人口に占める割合も高いことから、世界の共通の問題として対応していくには、アジアの状況を無視できない。 おわりに ラドン問題の経緯とWHOのブロジェクトを中心に国際的なラドンの現状を述べたが、日本ではラドン・ トロン測定について長年の研究実績があり、また、最近では放医研のラドン標準場が測定器校正や模擬環境実験などで活用されている。さらに、原爆被爆生存者の調査など放射線疫学の分野でも大きな実績 を有していることなどを考え合わせると、この問題について日本は注意深く見守るだけではなく、アジ ア地域におけるラドン測定や疫学調査を先導するなど国際的なリーダーシッブをもって積極的に対応する必要があると考える。 |