|

アスベスト汚染 -健康影響と予防対策の実際- アスベストの防護対策* 一建築物の解体時における保護具- 久米史朗 |

||||

| *Protection against Asbestos **Fumio KUME ㈱重松製作所マーケティング部主任部員 キーワード ①石綿 ②アスベスト ③マスク ④安全 ⑤保護衣 |

||||

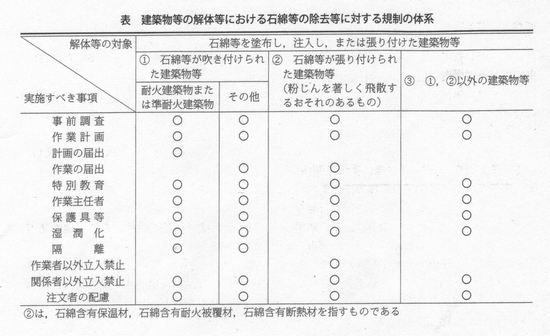

はじめに 石綿は1970~90年にかけて大量に輸入され,そのうち約8割が建材に使用されたといわれている。今後,石綿を使用した建築物の解体,改修の増加が予想されることから,そこで働く労働者の健康障害が心配されている。 従来,石綿は特定化学物質等障害予防規則(以下「特化則」)で取扱い等が規制されていたが,特化則は製造現場を想定した規則であるため,建築物の解体現場では実情にそぐわない面もあった。そこで厚生労働省は,石綿を特化則から分離する形で2005年2月に石綿障害予防規則(以下「石綿則」。 p.59資料参照)を制定し,同年7月1日から施行した。 本橋では,石綿が使われている建築物等の解体・改修の際に使用する保護具の選定等について,今年5月30日に建設業労働災害防止協会から発行された「建築物の解体・改修工事における石綿障害の予防(特別教育用テキスト)」(以下「テキスト」)をもとに解説する。 1.作業レベル 石綿含有建材等を使用した建築物等の解体・改修では,解体される建材の種類による石綿粉じんの発生量の多い順から,作業レベルをレベル1,レベル2,レベル3というように分けている。作業レベルと作業の種類は次のようになる。 (1)レベル1:石綿含有吹付け材の除去作業 ① 耐火建築物などのはり,柱等に耐火被覆用として吹き付けられている石綿とセメントの合剤を除去する作業 ② ビルの機械室,ボイラー室等の天井,壁またはビル以外の体育館,講堂等の天井,壁に吸音,結露防止のために吹き付けられた石綿とセメントの合剤を除去する作業 (2)レベル2:石綿を含有する保温材,断熱材耐火被覆材などの除去作業 ① ボイラー本体およびその配管,空調ダクト等の保温用として張り付けている石綿保温材,石綿含有けい酸カルシウム保温材等を除去する作業 ② 建築物の柱,はり,壁等に耐火被覆材として張り付けている石綿耐火被覆板,石綿含有けい酸カルシウム板第二種を除去する作業 ③ 屋根や煙突に使用されている石綿含有断熱材を除去する作業 (3)レベル3:レベル1,レベル2以外の石綿含有建材の除去作業 ① 建築物の天井,壁,床等に張り付けている石綿含有成形板,ビニル床タイル等を除去する作業 上 ② 屋根材として用いられている石綿スレート等を除去する作業 2.各レベルの作業に使用する保護具 作業レベルごとに呼吸用保保護具と保護衣等について紹介する(なお,写真は当社の製品を用いた)。また,表に作業レベルに対応する保護具等についてまとめたので,こちらも参照されたい。

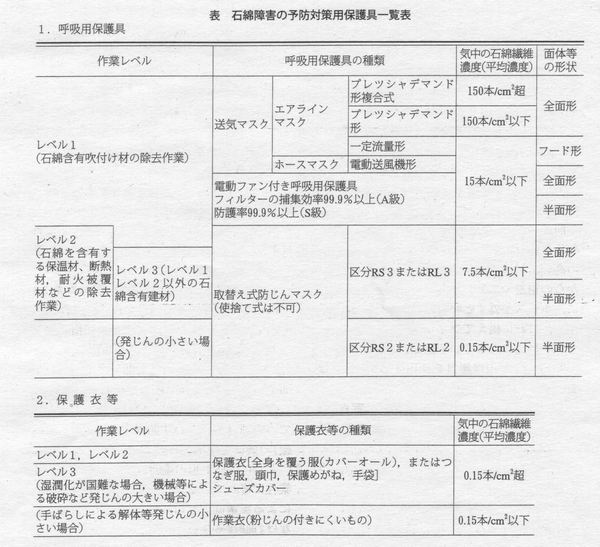

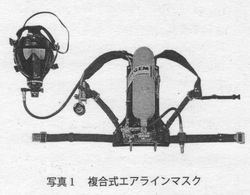

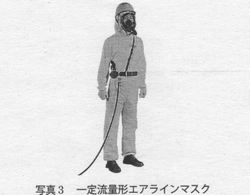

(1)レベル1 1)呼吸用保護具 レベル’1の作業の中でも,石綿粉じんの濃度が高い所で使用する呼吸用保護具から順に説明する。 ① 全面形面体付プレッシャデマンド形複合式エアラインマスク(写真1)エアラインマスクは,コンプレッサー等からの圧縮空気をろ過装置により清浄にし,ホース等を通して呼吸する形式の呼吸用保護具。エアラインマスクの中でもプレッシャデマンド形は,面体内が常に湯田に保たれるため,有害物質が入り込みにくく,安全性が高くなっている。 さらに,複合式エアラインマスクとは,エアラインマスクと空気呼吸器が複合されているという意味で,コンプレッサーからの空気が途絶えたときなどに,背中に背負った小型ボンベから空気を吸って避難できる,きわめて安全性の高い呼吸用保護具である。なお,全面形面体とは,鼻と□だけでなく眼を含む顔全体を覆う面体のことをいう。 ② 全面形プレッシャデマンド形エアラインマスク 前述したように,面体内が常に湯圧に保たれるため有害物質が入り込みにくく,安全性の高いエアラインマスク。ただし,作業場所からの退避やエアシャワーを浴びるときなどに,ホースを外すと呼吸ができなくなることから,これに備えてフィルターを通して呼吸できる構造になっている給気式・ろ過式兼用の複合式呼吸用保護具を使用するとよい(写真2)。 ③ 一定流量形エアラインマスク(写真3) コンプレッサーからの空気を,着用者の呼吸に関係なく一定流量を送り込む形式のエアラインマスク。顔に着ける部分は全面形,半面形,フード形から選択できる。 ④ 電動送風機形ホースマスク(写真4) 電動式の送風機を新鮮な空気のあるところに設置し,ホース,面体などを通じて送気する構造の呼吸用保護具。このタイプも顔に着ける部分は全面形,半面形,フード形から選択できる。 ⑤ 電動ファン付き呼吸用保護具(写真5) 携帯している電動ファンによって,作業場の汚染空気を吸引し,フィルターで粉じんをろ過した清浄空気を着用者に供給する方式の呼吸用保護具。顔に着ける部分は全面形,半面形,フード形から選べるが,フィルターの捕集効率は99.9%以上(A級),保護具全体での防護性能を表わす防護率も99.9%以上(S級)の機種を使用する。 とくにフード形の場合は,装着想がよく作業性に優れているが,フィルターの目詰まりによる風量低下を知らせる警報器が付いていなければならない。 ⑥ 全面形防じんマスク(区分RL3またはRS3,写真6) 防じんマスクには取替え式と使捨て式があるが,石綿には取替え式しか使用できないので注意が必要である。さらに,レベル1の作業では,粒子捕集効率が99.9%以上ある,区分がRL3かRS3の物を使用する。

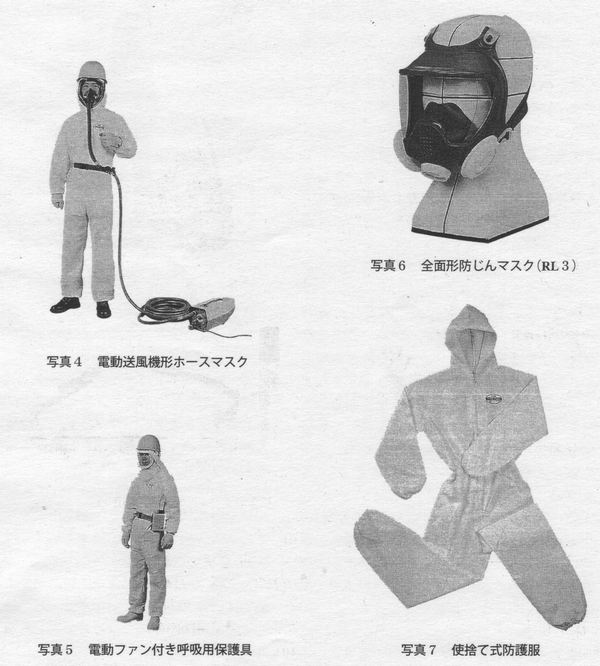

2)保護衣等(写真7) (a)保護衣の必要性と注意事項 石綿粉じんに対して保護衣を着用するのは,主に石綿を作業場の外に持ち出さないようにすることが目的である。また,吸入性石綿粉じんは一般的に幅が3μm未満,幅と長さの比が1:3以上と,非常に細かい繊維状をしているため,保護衣を着用すれば皮膚への刺激を防御することもできる。 レベル1では,全身を覆う服またはつなぎ服,頭巾,シューズカバーで,素材がすべすべし,粉じんが払い落としやすいものを選択するのがよい。 JISに規定されている化学防護服の指定はないが,テキストには「密閉形保護服」といラ表現があることから,頭巾の回りや袖,裾にゴムの入ったタイプが望ましい。 (b)保護衣以外の注意事項 その他,ゴーグル形保護めがねや素材がすべすべした手袋も使用したほうがよい。また,全面形マスクと頭巾,手袋と袖,長靴と裾の部分はテープで目ばりする必要がある。 (2)レベル2 1)呼吸用保護具 レベル2ではレベル1のものを使用しても構わないが,それに加えて,粉じん濃度が低い場合は,半面形防じんマスク(区分RL3またはRS3,写真8)を使うことが可能である。半面形は全面形に比べ顔面への密着性に劣ることから↓ とくに顔に合った形状のものを選ぶ必要がある。 なお,作業中にマスクを外すと石綿にばく露される可能性があるが,伝声器付きのマスクを用いるとマスクを外さずに会話ができるので、より安全性が高くなる。 2)保護衣等 レベル1と同じものを使用する。 (3)レベル3 1)呼吸用保護具 レベル1,レベル2の呼吸用保護具のほかに,発じんの小さい場合のみ,半面形防じんマスク(RL2またはRS 2 , 写真9)が使用可能。 2)保護衣等 テキストには,レベル3で湿潤化か困難な場合の保護衣類はレベル1,2と同じ装備をするようになっている。ただし,発じんが小さい場合は「作業衣」という表記がされていることから,粉じんの付きにくい作業衣でもよい。

おわりに 全面形のマスクを使用する場合,視力矯正用のめがねとの併用が困難である。これは,めがねのつるがマスクと顔の聞にはさまり,密着性を防げるためである。そのため,当社では水採用の皮付きゴーグルを改造した,全面形面体専用矯正めがねを開発した(写真10)。 <資 料> 石綿が使われている建築物の解体,改修工事に携わる労働者の健康被害を防止するために今年7月に施行された「石綿障害予防規則」(石綿則)の概要を厚生労働省の資料をもとに紹介する。

1 事前調査(石綿則第3条,第8条関係) (1)事業者は,建築物等の解体等の作業を行うときは,あらかじめ石綿の使用の有無を目視,設計図書等により調査し,その結果を記録しておかなければならない。調査の結果,石綿の使用の有無が明らかになったときは,分析調査し,その結果を記録しておかなければならない。 ただし,石綿等が吹き付けられていないことが明らかで,石綿が使用されているとみなして対策を講じる場合,分析調査の必要はない。 (2)建築物等の解体等の工事の発注は,工事の請負人に対し,当該建築物等における石綿の使用状況等(設計図書等)を通知するよう努めなければならない。 2 作業計画(石綿則第4条関係) 事業者は,石綿が使用されている建築物等の解体等を行うと寺,あらかじめ次の事項が示された作業計画を定め,当該作業計画により作業を行わなければならない。 ① 作業の方法および順序 ② 石綿粉じんの発散を防止し,または抑万制する方法 ③ 労働者への石綿粉じんのばく露を防止する方法 3 届出〔安全衛生規則(安衛則)第90条, 石綿則第5条関係〕 (1)耐火建築物または準耐火建築物における吹付け石綿の除去作業については,工事開始の14日前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 (2)次の作業については,工事開始前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 ① 石綿含有保温材,石綿含有耐火被覆材,石綿含有断熱材の解体等の作業 ②(1)以外の吹付け石綿の除去作業 4 特別教育(安衛則第36条,石綿則第27条関係) 事業者は,石綿が使用されている建築物等の解体等の作業に従事する労働者に次の科目について教育を行わなければならない。 ① 石綿等の有害性 ② 石綿等の使用状況 ③ 石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置 ④ 保護具の使用方法 ⑤ その他の石綿等のばく露の防止に関し必要な事項 5 作業主任者(石綿則第19条,第20条関係) 事業者は,石綿作業主任者を選任し,次の事項を行わなければならない。 ① 作業に従事する労働者が石綿粉じんにより汚染され,またはこれらを吸入しないように作業の方法を決定し,労働者を指揮すること。 ② 保護具の使用状況を監視すること。 6 保護具等(石綿則第14条,第44条から第46条関係) (1)石綿を含む建材等の解体等をするときは,労働者に呼吸用保護具(防じんマスク),作業衣または保護衣を使用させなければならない。 (2)保護具等は,他の衣服から隔離して保管し,廃棄のために容器等を梱包したとき以外は,付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない。 7 湿潤化(石綿則第13条関係) 石綿等を含む建材等の解体等をするときは,それらを湿潤なものとしなければならない。 8 隔離・立入禁止等(石綿則第6条,第7条,第15条関係) (1)炊付け石綿の除去を行うときは,当該作業場所をそれ以外の作業場所から隔難しなければならない。 (2)石綿含有の保温材,耐火被覆材,断熱材の解体等の作業を行うときは,当該作業に従事する労働者以外の者が立ち入ることを禁止し,その旨を表示しなければならない。 また,特定元方事業者は,関係請負人への通知,作業の時間帯の調整等必要な措置を講じなければならない。 (3)その他の石綿を使用した建築物等の解体等の作業においても,関係者以外の者が立ち入ることを禁止し,その旨を表示しなければならない。 9 注文者の配慮(石綿則第9条関係) 建築物等の解体工事等の注文者は,作業を請け負った事業者が,契約条件等により必要な措置を講ずることができなくなることのないよう,解体方法,費用等について,法令の規定の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないよう配慮しなければならない。 |