|

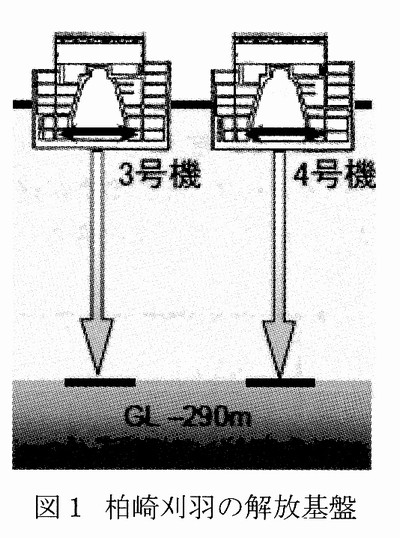

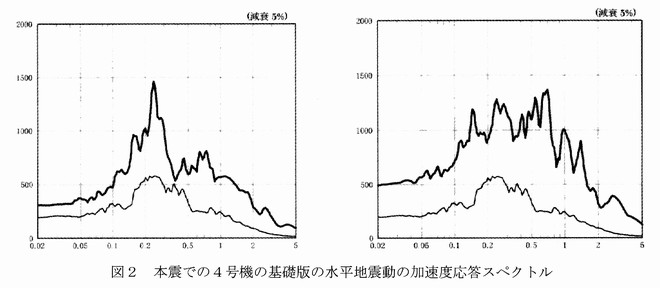

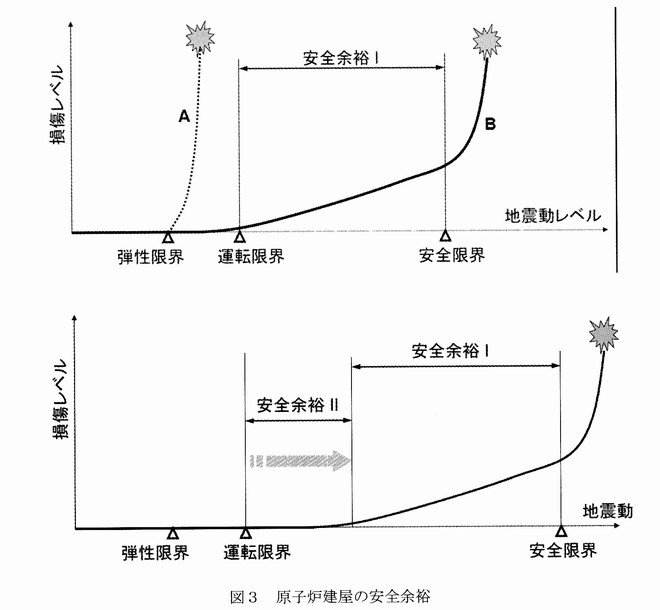

1.はじめに 地球温暖化の顕在化や化石燃料の高騰あるいは政治利用により、米国や西欧が急速に原子力利用に傾斜を深める一方、経済成長の急速な中国・インドで大量需要が生じ、中東でも石油資源の乏しいトルコやエジプトなどでは導入が喫緊の課題となって、原発は地球規模で急速に拡散している。欧米のメディアは原子力の復権を大々的に報道している。 原発のグローバル拡散は大きなリスクである。我が国のように、これまで厳格な安全保持を志向してきた国々にとっては、その安全水準を国際規格とすること、つまりはこれから原発を持つであろう国々にも通用させることが死活的に重要である。他国の失敗が直ちに脅威になるからである。これらの国々が工業化の水準、経済力、あるいは統治能力で劣る場合には、その条件整備のための大きな協力を含めた強い意思が求められているわけで、これはエネルギーの持続可能性のコストである。 国内では、2007年新潟県中越神地震による柏崎刈羽原子力発電所の被害と今に至る運転中断が我が国の経済に大きな影を落としている。 しかも原子力分野で安全性を飛躍的に高める技術革新があったわけではなく、懸案の高レベル廃棄物の壁が開けたわけでもない。それどころか米国ではYucca Mountain計画の頓挫の可能性も立ち上がっている。したがって現在は復権どころか次のラウンドに備えて課題との取り組みを強めるべき時期である。この記事は、昨年11月の保物セミナー2008でお話したものに改訂の機会が与えられたものである。そこで論点を整理すると共に、柏崎刈羽発電所の耐震安全の議論が進んだので、ポイントを紹介した。 さて原子力施設の安全論議の根底にはもちろん安全の問題一般が潜んでいる。安全の問題は人間ー人一人の生に深く全面的に浸透している。個々の問題では技術論をするとしても、研究者は、たえずこの基本に立ち戻り、自分の問題意識を点検しなければならない。なぜなら、安全が絡む問題の研究では、専門的知識以外に、むしろそれ以前に、まずは人間としての感じ方(perception)や価値観を稼動させなければならず、人間としての共感を手がかりに、共有できる考え方を見出し作り出さなければならないからである。 しかし、もしそうならここでは技術論ではなくてethics さらに煎じ詰めれば politics が問われていることになる。実際、安全の実現は徹頭徹尾politicalなものである。これが以下で試みる各論的な紹介の根底にある。 2.安全基準の基礎となるリスク管理について 筆者は、国の原子力安全行政に、もっぱら安全委員会の専門委員として参加してきた。 1997年の高レベル放射性廃棄物の第二次とりまとめに関連する委員会からスタートした。その後、第二次とりまとめの第三者評価を経て、現在、特定放射性廃棄物処分安全調査会に所属している。さらに2002年からは炉安審と燃安審に加わり、原子炉施設および核燃料施設の耐震の審査に従事してきた。調査会の設置前後は、放射性廃棄物の安全管理の考え方を探るべく、関係者の間でいろいろ議論をした。その時期は、1999年のJCO臨界事故および日本の金融問題で噴出していたガバナンス破綻事例が新鮮であった時期であり、これらを素材にリスクマネジメントの基礎に遡及して論じたこともある 1)。 筆者が一貫して注目してきたことは、日本社会あるいは一人ひとりの日本人には国際的にも際立ってリスク感覚の欠落があることである。これは本来、私たち一人ひとりが自分の行動を客観的に省みることができれば認識できる筈であるが、それは現実には困難である。それはリスク感覚が、伝統なり社会の慣行などで固められた、一つの文化になっているからである。 しかも現実のリスク対応は、役所なり企業といった組織を通じた集回行動になるため、個々人とはがらりと異なった運動法則が形成されているからである。筆者がこれらのことがらを重視するのは、安全問題の破綻の主因は人間/組織にあると予想しているからである。とりわけ予期していない事件(incidennt)が生じると、1次被害は小さくても、対応の不適切によって大被害に膨らませることが最もありそうなシナリオであり、放射性物質や設備固有の危険より、人間の側の間違った集団行動による危険のほうが遥かに警戒を要すると考えているからである。JCO事件や柏崎刈羽原子力発電所も例外ではなかった。そこで防災の観点から考えることにしよう。 3.プロセスを管制する 防災論は①hazard/disaster論、②要素技術、③対応と計画、という3つの要素から或る。①は災害の発生因の研究から被害予測まで含み、全体としてassessmentに相当する。理工学分野の防災研究の多くは①と②で占められている。この傾向は特に日本で顕著で、外国人からぱ日本人の技術至上主義”とがassessment only approach” と擲楡されてきた。この批判は正しく、防災論の中枢は③である。このうち対応(responding)は災害直後の行動の集合であり、計画は災害に備えた準備行動である。①と②は③の一部分にすぎない。③から人れば①と②の必要なことも位置づけもすぐに見えるが逆は真でない。 しかも③はつまるところ全体像の把握であるから、これなしでは①と②の研究の方向性や意義も見えない。事実、③の根基をもたない多くの防災研究者が方向性や意義づけで苦労している。原子力の安全研究も同じことで、①と②の論議と比較していかにも③が少ない。 しかし③は非常に広くて困難な問題である。社会あるいは人間集団を取り扱わなければならない、学際的なテーマであって、ここだけでたくさんの学術パラダイムが存在する。前述したphilosophy ・ethics ・ politicsもここに人ってくる。近年、災害のグローバル化に伴い、防災の国際協働が増えているが、そこでは歴史、宗教が当たり前の問題として入ってきている。 理系の人間が③と取り組む場合、数理的な枠組みを使ったアプローチが役に立つ。このアプローチでは、災害対応/防災計画を、多数の人間の行動の連鎖から成るプロセスとして理解する。このうち分かりやすいのは、時間との闘いとなる災害時のrespondingである。ある災害が発生したとして、その後の行動をどう組み立てて対応するか、である。ここで個々の当事者は、判断力を行使し、手持ちの資源を活用して乗り切ろうとする。時間が重要な要素であり、拙速に見える策が起死回生をもたらすことも多い。(柏崎刈羽で大きな問題となったbusiness continuityあるいはservice continuityの問題はここに関係するが議論は割愛する。) ここで謂う資源の範囲は非常に広い。マンパワーや機器・資材だけでなく情報、さらにはその人間のもつ知識やノウハウなども入る。当事者は自覚していないかもしれないが、実は交通機関や医療施設などの社会インフラ、社会の慣行やルール、整備された法規なども重要な資源である。大災害では、可能な資源をなるべく多様に明示的に浮かび上がらせる必要がある。社会は持てる総力を活用すべきだからである。これまでの大災害でも、活用すべきなのに使われないままに終わった資源は多い。 この行動モデルを数理的に見ると最適制御(optimal control)である。関係者が非常に多数であるため、多数の最適制御過程の速成になり、計算をするのは困難であるが、定性的だけであっても、災害対応という問題の構造を把握するのには有益である。一般に最適制御過程は、①システムを支配する運動方程式ないしは状態方程式、②種々の制約条件(例えば交通容量やマンパワーなどの制約)、③最適化の方向や達成度のものさしを与える評価関数、①制御する者の介入・対応行動の自由度、によって定まる。現実も、当事者がどこまで意識的かは別にして、ほぼこのようになっている。 災害後の対応がこのように定式化されるとして、それでは事前の災害の準備ないし計画はどのように位置づけられるであろうか? 防災の計画も人間の最適化行動であることは明らかであるが、これはどう扱われるだろうか? 答え。別の理論を要するものではない。それはやはり上記の論理から、②の制約条件を緩和することで得られる。これらの制約条件は、上のresponding問題では与件であった。 しかし計画段階ではそれが可変となり、選択すべき変量となる。 と言うよりこれの合理的な決定が計画論の眼目である。 capacity-buildingあるいはpreparednessという災害準備がこれに相当する。言い換えると、防災計画論は、②の制約を改善することで見込まれる防災Lの効果と、そのために要するコストとの比較考量によって、防災のために投入する資源の内容と量を決定するわけである。 4.商用原子力発電施設の安全審査 原子力施設の設置や運転の許可・監督は国(すなわち経済産業大臣およびその命を受けた原子力安全・保安院)が行う。国は強い責任を負い、それに見合う強い権限をもっている。許可には多くのものがあるが、特に設置許可申請に限っては、大臣は、許可を発行する前に安全委員会の意見を聴くことが法律で義務付けられている。この場合、委員会は炉安審または燃安審に指示して、行政庁の(第1次)審査報告書を直接の対象とする第2次審査を行う。そしてこの審査結果を参考に安全委員会が意見を返すことになる。 安全委員会は大別して二つの役割をもつ。一つは筆者が上流側と呼ぶもので、行政庁の審査および規制の拠り所となる専門的技術的側面の規定を提供する。発電川原子炉施設に関する耐震設計審査指針がその一例である 2)。例えばsdと呼ばれる他震動に対しては損傷を許さないとの限界を与え、Ssと呼ばれる他震動に対しては指定された軽微な損傷までは認める、などである。想定する他震動は、大きさを指定されるわけではなく、申請者が建設予定他の地域特性を反映させて算定する。指針ではその方法の基本が指示されるだけである。 この地震動は、地盤が所定の堅固さに達する深さ(解放基盤面)で計算される。これを「基準地震動」と呼ぶ。(設計に必要な入内地震動は更に基準地震動から計算をしなければならないが、これは設置許可でなくその後続手続きに属するので、長く炉安審の審査の範囲外とされてきた。)原発の多くは堅固な岩盤に設置される。このときは建物の基礎はそのまま解放基盤面である。 しかし地表面近くでは、岩石は風化し地盤も緩み概して軟弱になっている。 このとき解放基盤は深くなる。柏崎刈羽では図1のように300mちかい 3)。なお建屋の底は厚さ6m前後に達する鉄筋コンクリート製の堅固な基礎版である。これは後の議論で出てくる。  サイト近傍の性質は地震動を大きく変える。施設に対する影響は概して地震そのものより大きい。しかも複雑なため、基準地震動から入力地震動を計算するとき過小評価してしまう危険はいくらも存在する。 したがって基盤面から表層の地盤、さらに構造物と地盤のインターフェイスを一体とした波動場全体の十分な理解が必要である。耐震設計審査指針の解説Ⅲ(3)は「解放基盤表面が施設を設置する地盤に比して相当に深い場合は、解放基盤表面より上部の地盤における地震動の増幅特性を十分に調査し、必要に応じて地震応答評価等に反映させる」とする。柏崎刈羽サイトでこれから新設されるなら、詳細なチェックを受けるであろう。 下流側の活動では、上述した大臣からの意見照会に対して、行政庁の審査を点検して回答を返す。(今回の柏崎刈羽は設置許可申請ではないが、安全委員会・耐震安全性評価特別委員会が関与している。)法律上の行政手続きはこれで完了するが、実効性のある、つまりpoliticalなゴーサインになることはない。多くの事案で強い反対者が存在し、しばしば行政不服から裁判まで争われるからである。審査の結論だけでなく、その論証の説得性が重要な所以である。 炉安審の審査までに行政庁は審査と指導をすませている。許認可権限の睨みと後続規制のノウハウ、産官学の膨大な人的ネットワークと知見の蓄積を考えれば、1次審査が遥かに強力であることは明らかで、もし2次審査が方法的に1次審査と違わないのであれば屋上屋を、それも貧相な屋上屋を重ねるに過ぎないことになる。 しかし安全委員会の審議には公開性という際立った特徴があり、これを進めることで重要な機能を果たしている。 5.新潟県中越沖地震と柏崎刈羽原子力発電所 この報道には多くの人が二重に驚かされたと思う。まず1−7号機全ての基礎版で記録された地震動が設計計算の2−3倍あったということである。図2は東京電力の公開サイトにある、本震での4号機の基礎版の水平地震動の加速度応答スペクトルで、左がNS成分、右がEW成分である4)。応答スペクトルの横軸は周期(秒)、縦軸は加速度応答の最大値であって、地震動の構造物に対する振動励起能力を表わす。細線の設計計算値に対して、観測記録は太線に達した。実に無残というしかない。 第ニの驚きは、それはどの強い地震動を受けながら、重要構造物が無損傷であったことである。 「これでは何のための設計か分からない」との批判が出るのはもっともなことである。(もっとも指針には、地震動の予測による照査だけでなく、これと並列して静的地震力による照査の規定がある。予測地震動か大きいと静的照査は設計にきかない が、予測地震動か小さいと、この静的荷重が生きてくる。柏崎刈羽はまさにその例である。このため図2の設計地震動の過小は設計に影響していない。しかしこれはここでの議論の本質でない。)しかも、事業者は自主対応として中越沖地震の地震動の5割増しの設計地震動を適用して照査をしたが、それでも根幹部分は塑性化に至らないため、補強を要せず、余裕の少ない部材を“念のために”補強するにとどまったのであった。  言うまでもなくこの二つのサプライズの原因の解明こそは安全審査の中核である。このうち後者は明快で、それだけの余裕が賦与されていたということである。つまり公称の安全余裕にカウントされていない、それも大きな安全余裕があったということである。まず原発の耐震安全余裕の中核は、圧力容器を抱く格納容器と建屋の高い弾性強度と変形能力であり、これが公称の安全余裕である。図3上がこれを示している。説明のためこの図は、本当は非常に複雑である地震動と損傷を粗く表示している。地震動か弾性限界以下であれば損傷はゼロである。 したがって曲線は横軸に乗っている。地震動がもっと大きいと、構造物は弾性を失い始め、曲線は上がって行く。弾性限界を越えると急激に崩壊する構造もありうる(曲線A)。しかし靭性設計と呼ばれる適切な設計をすると、塑性化しても、支持力を失わず持ちこたえるようにできる(曲線B)。靭性設計された鉄筋コンクリート建物の弾性限度を突き破るような強い地震動の継続時間はごく短いのでこの設計法は効果的であり、土木建築構造物の耐震の基本となっている。 この余裕を余裕Iと呼んでおこう。(図によれば、設置許可審査で議論しているのは実は安全限界ではなく運転限界に過ぎないことが分かる。安全限界は遥かな高みにある。) ところが柏崎刈羽はこれで説明かつかない。上のストーリーが機能したのであれば、塑性化か生じた筈である。ところがここでは塑性化すら生じなかった。 ということは、図の弾性限界が公称値より遥かに右、つまり下図に示しか余裕Hなるものが存在すること、しかもこれが大きいことを告げている。この原因は、モデル化における近似での上乗せがあり、また一つ一つの構造要素毎に余裕もたせが多数あり、数倍という大きな余裕も少なくない。(大きな余裕もたせは上木建築および機械の製作で広く行われているものとはいえ、行政庁の指導の厳しさも窺わせている。)現在進めている既設発電施設のバックチェックにおいては、この何重もの余裕の積み重ねをていねいに解きほぐし、施設の安全保持のバランスシートを明らかにすべく議論を重ねている。 次に設計地震動の過小の問題は、震源、伝播過程と表層地盤の波動計算が絡む複雑な問題で、図2の計算値と観測値の大きな違いは必ずしも説明しきれていないと筆者は考えている。 しかしそれにもかかわらず審査の1番バッターである7号炉にゴーサインが出だのは、①点検に際し事業者自ら明らかに高めの地震動を提案してきたこと、②地盤震動計算と構造振動計算のやりとりの急所になる建屋基磁瓶で本震(震源過程の推定に重要)および余震(Ssの推定に重要)の良質の記録が取れたこと、の2点が大きいと考えられる。  審査はあくまで安全の確認にあり、学術研究ではないから、十分な余裕さえ確認できれば、詳細の議論は土俵の外でということになる。事業者の政策判断①は審理促進には効果的であったと言えよう。言い換えると要解明の事項は多く残されている。ここでは先に言及した深い地盤の扱いについてのみ紹介しよう。基盤面が深い場合、地下深部から上昇してくる地震動は、表層に行くにしたがって激しく変化する。大まかに言うと、地震波のうち1秒以上のゆっくりした成分は増大し、逆に短周期成分は縮小する性質がある。一般の土木建築物では増幅が問題になることが多いのに対し、現行の原発の主要構造要素はこの短周期領域に来るので、削減効果が効く。 この削減効果には地盤物性としての減衰も寄与している。 しかし、観測記録を見ると、短周期成分の縮小のありようは、個々の地震に応じて、また周期帯に応じて大きく変動し、一部には増幅する周期帯すら現れる。これは波の干渉作用であり、材料減衰では説明かつかない。 材料減衰は常に現象を平滑化するように作用するので、解析で大きな間違いは生じない。 しかし表層は不均質性が強く、不均質場での波動の干渉が絡むと、構造敏感性という厄介な性質かおるため、ちょっとした簡略化が大きな誤りに繋がる。まさに魑魅魍魎の棲家である。既往の計算法にはいずれも厳しい適用限界があり、注意深い扱いが必要である。例えば波動の計算で広く使われている1次元近似は、コンパクトな割に得られる情報が多く、その意味で良いモデルである。それは解放基盤から上昇して基礎へ人力する波の変形を鮮やかに算き出す。前述の長周期成分の増幅と短周期成分の減衰もくっきりと算出する。 しかし平行成層地盤近似に忠実に、干渉を目一杯算き出すので、定性的にはともかくとして、定量的には慎重な検討が必要である。柏崎刈羽はこの問題に対する重要な資料を提供してくれる筈であったが、解放基盤面の地震動記録が消されたため機会は失われたのは残念である。(もっとも構造敏感性によって地震依存性があるから、どこまで普遍的な結論を得たかは定かでない。) 一方、基礎瓶の地震動記録が生き残ったのは不幸中の幸いであった。なぜなら建物・機器の耐震設計は、すべて基礎版の震動データから直接なされうるからである。設置許可の段階では、実機がなく基礎版記録など存在しないから、まず解放基盤面で地震動か算定され、それから基礎版の地震動が計算される(そしてその計算は、表層地盤および地盤・建物インターフェイスというフィルターで歪まされる)。ところが柏崎刈羽では、直接に基礎版で本震・余震が観測されたことで、施設の耐震性分析は直接的な観測記録の裏打ちをもつことができた。逆に解放基盤面の地震動は、本震であれSsであれ観測記録がないため、基礎版地震動記録から逆算されるしかなかった。これは上述の1次元波動近似の計算の逆を行うものであるため、過大になっている可能性がある。この問題はなお相当の議論を要するであろう。 6.参考資料 1)東原紘道、リスク管理技法の実装、原環センタートピックス、N0.64、2003 2)http://www.shinsashishin-nsc.jp/pdf1/si004.pdf 3)http://www.nsc.go.jp/senmon/shidai/jishindo/jishindo005/siryo5-1-1.pdf 4)http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu07j/images/070730d.pdf |

| ESI-News Vol.27 No2.2009より転載 |