|

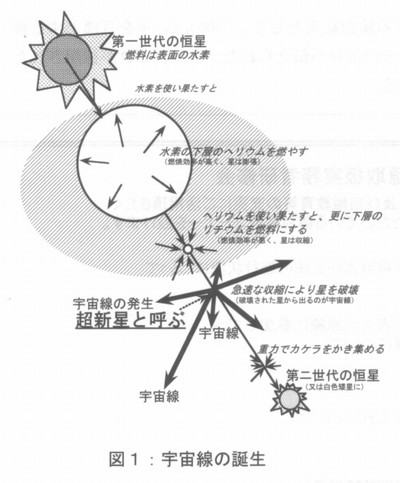

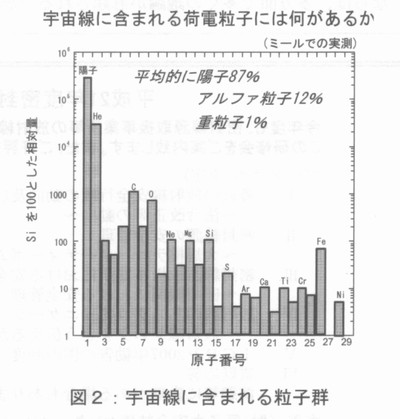

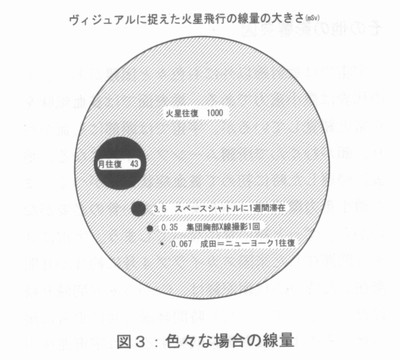

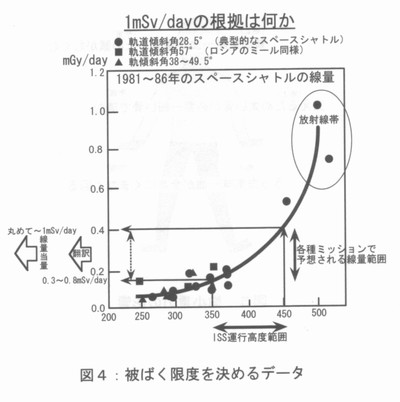

はじめに 我々の活動領域はどんどん拡大し、ついには宇宙をめざすようになった。慣れ親しんだ地表環境とは違って、宇宙線や紫外線が極めて強く、そこでの生命活動は厳しい。そもそも宇宙線とは何かという問題から考えたい。宇宙線の起源は恒星の歴史を反映したもので、その概略は下図のようになる。太陽のような恒星が終焉の時に起こす大爆発を全体として超新星と呼ぶが、その超新星から飛び出す粒子線は、まとめて宇宙線と呼ばれる。その主成分は陽子である。  物理学的背景 宇宙線には様々な粒子成分が含まれ、またそのエネルギーは極めて高いものも含まれる(加速器出力の百万倍以上)。陽子が最も多く、ヘリウム・イオンがそれに次ぐ。色々な自然放射性核種の中では鉄イオンが目立って多い。宇宙線は荷電粒子なので、磁場があると、それを乗り越えるエネルギーが無いと磁力線に垂直方向には入れない。従って地球磁場の形(赤道で地表と平行、極地方で地表と鉛直)から容易に分かるように、赤道地方より極地方で宇宙線は強い。また宇宙線はロケットや人工衛星内部では航空機同様に多くの2次成分が発生するが、それもまとめて宇宙線と呼ばれている。  太陽活動が盛んな時太陽表面から太陽粒子と呼ばれる荷電粒子群が飛び出すが、同時に太陽表面から磁力線を引っ張り出す。これが地球周辺を覆うため、超新星から来る宇宙線は邪魔されて、地表付近では減少する。即ち超新星起源の宇宙線の強さは太陽活動と逆相関なのである(太陽起源の粒子群も太陽爆発時に増えるが、超新星起源の宇宙線とはエネルギー分布が違う)。この太陽活動度は長期的には約200年毎の周期を持ち、もっと短期的には約11年周期で変動している。そして宇宙線の高エネルギーをシミュレートするのは加速器である。米国のNSRL、ドイツにある欧州共同利用施設で最大10Gev/nの出力が得られる他、日本のHIMACも800Mev/nながら活躍している。 生物学的背景 宇宙線陽子は2〜3剛こ一度、同一細胞をヒットする程度ある。他方、人体には約60兆個の細胞があるため、体のどこかに衝突するのは1秒間に3.3億回程度。生物学研究により、最近はバイスタンダー効果が提唱されており、直接衝突した細胞以外にも間接的な影響が認められる。従って、宇宙線にぷつかる人体には、細胞のがん化のリスクがあると考えられる。その被ばく量は、スペースシャトルに1週間滞在すると3.5mSV程度、火星往復では100omSVと推定されている。今までの知見を総合すると、70回火星往復をすると死に至る(がん細胞を殺すがん治療線量は約70SV)。但し、実際には火星往復には2年半という長時間をかけて飛ぶので、単位時間当りの被ばくが低くなり、上記にはもう少し余裕があるかも知れない。 宇宙飛行士の被ばく限度を決める為に、リスクという概念が用いられてる。地上におけるありふれた職業のリスクは3%と見られるが、これを宇宙飛行士に当てはめれば良い。これと比較するため食事による内部被ぱくを考えると、男性の場合で約30%のリスクである。リスクを3%に抑えるには宇宙での被ばく限度は1mSV/日とすれば良いことが分かっている。  ヴィジュアルに捉えた火星飛行の線量の大きさ4・ 他方、衛星で実測された線量の多くは1mSv/日 以下である。日本で解析したデータ(ロシア、中国の衛星を利用)も同様である。日本の公衆の法的限度は1mSV/日だから、もし宇宙飛行士を公衆と見なすなら、1日で限界に達してしまう。日本は今後月旅行は可能でも、火星旅行は無理ということになる。  その他の影響要因 宇宙では放射線以外にも色々と困難かおり、その代表は微小重力である。地表面では貧血気味を正常と錯覚しているが、宇宙では頭部にも血が回り、顔がむくんで所謂ムーンフェイスになる。地表に帰還した時に初めて貧血症状に気がつく。また微小重力環境では体を支える太い骨の必要がないから、ずっと細い骨になってしまう。宇宙に3ヶ月間滞在した米国スカイラブ4号に約3か月間滞在した時のCa代謝記録は、Caが3ケ月間減り続けたことを示す。ただし時間経過と共に正常に戻った。そのような影響を低減するには宇宙滞在中にも足腰の運動を欠かせないし、開発されたカルシウム薬剤も飲まねばならない。3ケ月間宇宙に滞在する予定の若田宇宙飛行士にも同様なことが言えよう。ただ、これら宇宙での症状を確実なものとして記述するには、もっと多数の地上・宇宙空間のデータが必要である。  まとめ 宇宙進出で人類がぶつかる困難は放射線だけでなく、ロケットエ学、通信、食料、排泄、文化、宗教等の問題もある。まだ多くの点を掘り下げる必要があり、それだけに大変面白い分野と言える。 参考文献 1)Cosmic Ravs, van Nostrand Reinhold Company, NewYork,1971 2)藤高和信、福田俊、保田浩志編:宇宙からヒトを眺めて,研成社,東京,2004年 |

| ESI-News Vol.27 No3.2009より転載 |