| 福島第一原発事故の初期経過 大阪市立大学大学院医学研究科 木村政継 (ESI-NEWS Vol.29.N04. 2011より転載) |

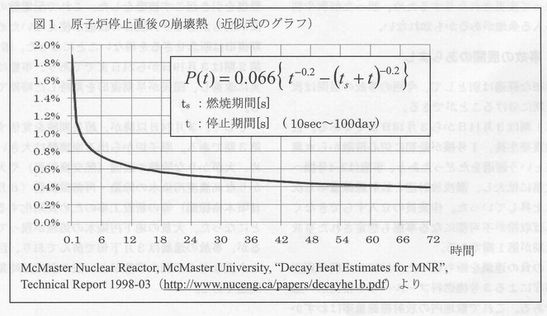

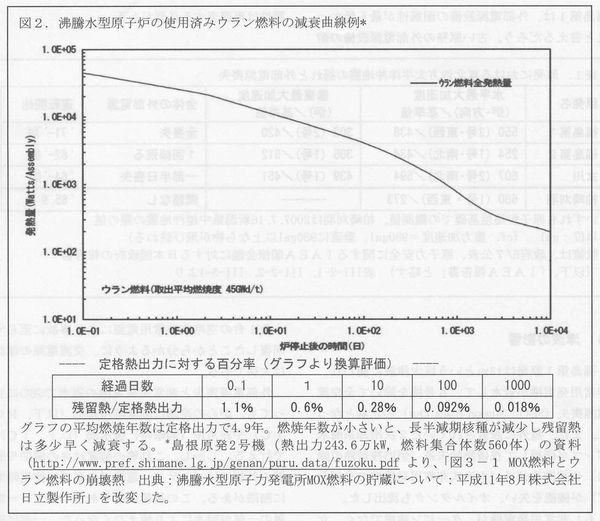

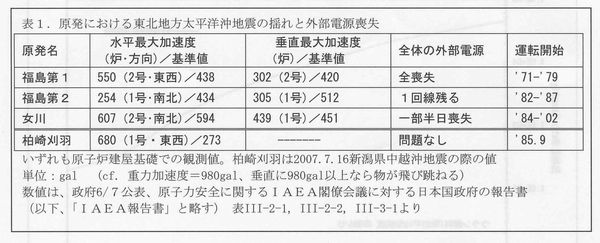

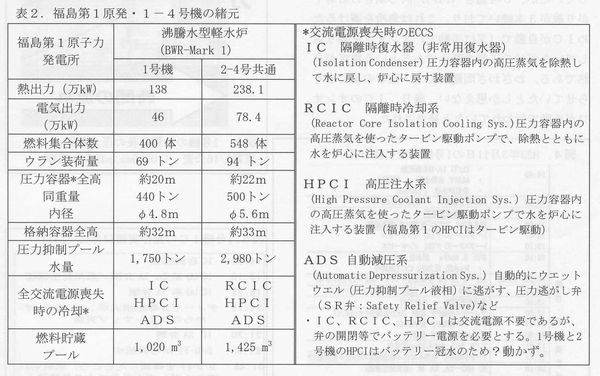

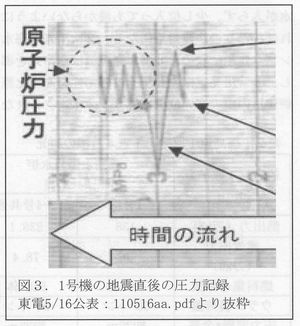

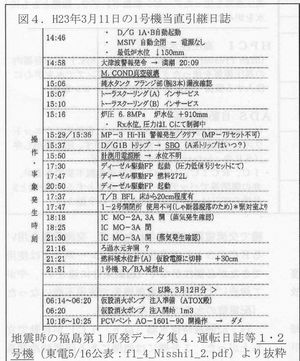

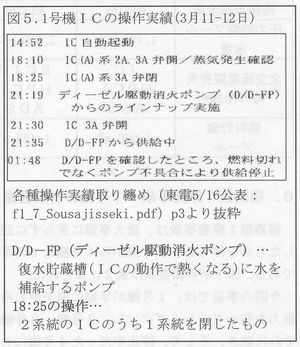

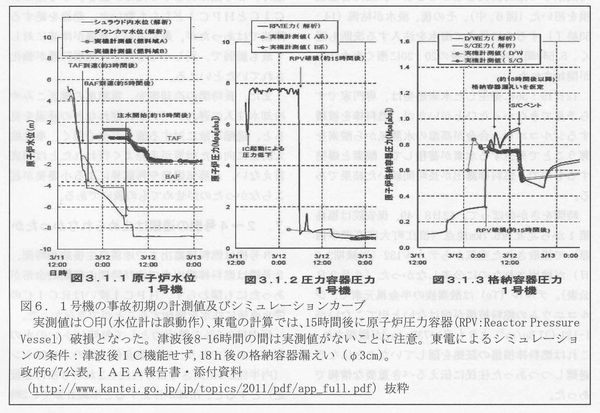

| 1.はじめに 福島第1原発事故はINES(lnternationa1 Nuclear Event Scale:国際原子力事象評価尺度)暫定評価7となり、チェルノブイリ原発事故と並んで世界的にも最悪の事態となった。 この事故の真の経過は原発事故調査委員会等で明らかにされ、環境汚染や生物影響などもそれぞれの専門家がより詳細な解析を今後提供すると思われるが、この最悪事故の全体像のあらましを掴み、どこにどのような問題点があったのかを考えるべく分析を試みる。情報は部分的だったり、後になって変更されたりするため、誤った解釈や判断が入る余地があるかも知れない。 2.事故の展開のあらまし 詳細な経過は別として、今回の事故の展開は次の3期に分けることができる。 第1期は3月11日から3月18日までである。巨大地震発生後、1号機が最初に炉心溶融から水素爆発という経過をたどったあと、事態は2-4号機ヘと次第に拡大し、漏洩放射能と放射線線量率も次第に上昇していった。作業員の立入すらできなくなれば収拾が不可能になる事態も想定された事故拡大期が第1期である。 この負の連鎖を断ち切ったのは19日未明の東京消防庁による3号機燃料プールヘの本格注水の成功である。これで敷地内の放射緯線量率はわずかながら下がり、以後の作業がやりやすくなってそれまでの場当たり的にみえる対応から、積極的に介入して事故を収束させていく方向へ切り替わった。外部電源も受電まで復旧し、早期の収拾が期待された。原子炉は崩壊熱の除去が唯一最大の問題であり、原子炉と核燃料プールを「冷却循環水を用いて冷温停止状態にする」ことができたら一応の収拾となるが、それには、交流電源を用いるECCS(Emergency Core Cooling System : 緊急炉心冷却装置)など既存の設備の活用が欠かせない。3月24日、これら既存設備の配電盤に外部電源を接続しようとして、タービン建屋地下に入った作業員が高放射能汚染水に遭遇し、足の皮膚にβ線熱傷を引き起こす被曝をした。これで配電盤の水没が明らかとなり、既存の設備が使えないため早期復旧は断念せざるを得ないことになった。即ち、第2期は3月19日から24日までであり、事態は着実に改善し、国民が早期復旧を期待した時期である。 そして、3月24日以降が、超長期戦を覚悟する第3期である。原子炉から出る崩壊熱は大きいため、大がかりな除熱の設備(熱交換設備)や大がかりな高濃度汚染水の除染・再循環設備(6月20日頃本格稼働)等の新設工事のため長期化することになった。大量の地下汚染水の処理が残っているが、事故の進展は3月下旬で済んでおり、巨大な余震などの不測の事態がない限り収束は時期の問題である。 3.原子炉の崩壊熱 火力発電は停止すると発熱も止まるのに対し、原子力発電は核分裂停止後も残留熱が残る。残留熱(崩壊熱)を適切に除去できるかぎり原子炉は安全であるが、この崩壊熱の除去機能が一時的に失われ燃料棒が過熱状態になった結果、今回の事故となった。 原子炉は通常運転では、熱出力の1/3を電力に変え残り2/3(~67%)の熱を排熱として海水で冷やしている。原子炉を緊急停止して核分裂を止めても、原子炉内には生成された放射性物質による崩壊熱が残る。 崩壊熱は、停止直後は熱出力の5-10%といわれるが、初めの1日で0.6%程度にまで減少する。一見少なく見えるが、元の発熱量が膨大であるためこれは小さい量ではなく、福島第1・2号機(熱出力238万kW)の場合で14000kW、毎時22トンの水 (100℃1気圧)の気化熱に相当し、冷房能力2.8kWのエアコン(8~12畳目安)で除熱すると5000台必要である。 燃料棒は4mほどの高さの燃料集合体として装荷され水中にあるが、何らかの原因で冷却喪失が起こると原子炉は過熱して数時間で燃料集合体が露出し、露出部分で燃料棒が1000℃以上位になると被覆しているジルコニウム合金(ジルカロイ)が酸化して水蒸気から酸素を奪い、水素ガスが発生する。温度がジルコニウムの融点(1850℃)を超えると、内部の核燃料ペレットが露出し落下する(炉心損傷の開始)。また、ハフニウム(融点2230℃)が中性子を吸収する制御棒に使われ、核燃料ペレットは2800℃位で溶融する(炉心溶融)。 崩壊熱の時間変化を、停止後10秒~100日の範囲で良く表す簡単な近似式がある(図1)。 これによると、特に、停止直後から1日位までは発熱量が多く、この時間帯に冷却喪失した1号機はとりわけ過酷な条件に置かれたことになる。 崩壊熱の除去のために種々の緊急炉心冷却装置があるが、安定的に冷却するには、循環冷却水を除熱する2次冷却系と大きな交流電源が必要である。  なお、長期的な冷却曲線は、沸騰水型(BWR)について、典型的には次のグラフ(図2)で与えられ、10日目位までは比較的早く減衰するが、減衰は次第に遅くなる(両対数目盛に注意)。  4.地震による全外部電源の喪失 5月23日、東電が原子力安全保安院(以下、保安院)に提出した書類から、東北地方太平洋沖地震(2011.3.11 14 : 46)に伴って発生した津波でなく、地震そのものによって、全6系統すべての外部電源が喪失したという事実が明らかにされた。 鉄塔が倒壊し5号機と6号機の回線が不通となったほか、送電線の地路で3-4号機用の回線が(1系統は工事中)遮断され、更に、新福島変電所の遮断器・断路器等の損傷で1号機と2号機の回線が遮断された。これらは、外部電源を所内に引き込むまでに1週間以上を要するほど大きな損傷であり、津波の影響も重なって受電まで10日ほどを要した。 同じように震度6強の地震に見舞われながら、福島第2原発と女川原発では全外部電源喪失に至らなかった。原子炉に設置された加速度計の示す最大加速度データ(表1)では、福島第2は同程度、また女川はむしろ強い揺れを観測しており、福島第1が特に激しく揺れたわけではない。また、1985年9月以降に運用された東電の柏崎刈羽原発では、新潟県中越沖地震の際680ガル(東西)も揺れたが影響はなかった。 基準値との比較でみると、柏崎刈羽では想定の2.5倍もの激しい揺れであったが、福島第1では想定をやや超えた程度の揺れであり、耐震基準が福島第1で極端に甘かったわけではない。地震の破壊力は、振動周期などのファクターも関係するので詳細な分析を待ちたいが、運転開始が最も古い福島第1は、外部電源設備の耐震性が最も低かったと言えるだろう。古い原発の外部電源設備の耐震性は再調査する必要がある。  5.津波の影響 福島第1原発は13mという巨大津波に襲われ、非常用発電機が冠水して、6号機を除いて全交流電源喪失(SBO : Station Black Out)の状態となった。また、屋外に設置されていた2次冷却系海水ポンプが破損して残留熱除去系(炉内残留熱の除去)や補機冷却系(水冷式非常用発電機の冷却など)が機能を失い、オイルタンクも流出した。 もし非常用発電機が、タービン建屋でなく、女川や福島第2のように原子炉建屋内に置かれていたら、水没を免れたとの報道もあったが、事はそれほど単純ではない。 原子炉建屋でも貫通部から海水が浸入しうるので、福島第1の6号機では2台の水冷式非常用発電機が原子炉建屋内の地下1階に置かれていて冠水した(1台の空冷式が地上階に置かれて冠水せずSBOは免れた:IAEA報告書[表1の中に正式名称記載]のページⅢ-30、以下同様)。東海第2では海水ポンプ室の貫通部の封止工事を津波対策として行い、冠水を免れた(工事完了部分のみ:Ⅲ-50)。水冷式の非常用発電機は、本体が冠水を免れても、補機冷却系海水ポンプの浸水によって停止した(女川2号機:Ⅲ-47)ので、空冷式の方がより安心である。福島第1の5・6号機が、生き残った1台の空冷式非常用電源により事故に至らず回復したことから分かるように、交流電源の確保は大切である。 外部電源喪失と非常用発電機の冠水でSBOに至っても、炉心の冷却は隔離時冷却系(以下、RCIC)や非常用(隔離時)復水器(以下、IC)で行える。 しかし、これ等の装置は弁の開閉や計器の計測にはバッテリー電源が必要で、使用時間に制限がある。この最後の砦であるバッテリー電源の一部が冠水により使えなくなった。一部は後に自然に復旧したようだが、津波直後にICが動かず、1号機が早くメルトダウン(炉心溶融)する引き金となった。 タービン建屋地下に置かれていた配電盤の水没はさらに深刻な問題で、電動ポンプを使用する既存の注水設備がまったく使えなくなったため、交流電源が回復しても事故の収束に繋がらないことになった。屋外に設置されていた2次冷却系海水ポンプが津波で破損してしまった(Ⅲ-30)ことも、大容量の熱交換器を新設するなどの必要性が生じ、超長期化の要因となった。 津波の威力は燃料タンクや露出した配管などを破壊したが、建物を壊すほどではない。建屋に入れて津波の破壊力を避け、更に、防水扉、配管貫通部の封止、床面より高い所への設置などで、海水が入らず、少し位入っても浸からないようにすればかなりの津波対策になる。 2次冷却系海水ポンプは建屋に収め、非常用発電機は空冷式を導入し、非常用発電機や配電盤は密閉性を高めた原子炉建屋の中の高い位置に置き、オイルタンクなど守るべき他の設備は水没しない高台に設置するなど時間のかかる施策もあるが、高い防潮堤は必須ではない。津波対策の主要部分は防水であり、発想さえあれば現状の原発でかなり改善できる。  6.福島第1原発事故・1号機の初期経過 福島第1原発事故は、重大事態に至らずに回復したものを除くと、1号機から4号機までの事故である。原子炉の緒要素は表2にまとめた。 今回の事故では、1号機が早期に原子炉の冷却能力を失ってメルトダウンし、3号機、2号機がそれに続き、そして、停止中だった4号機にも爆発が起こった。 2、3号機は核燃料露出まで30時間以上の余裕があり、もし1号機の事故がなければ2-4号機の事故は回避できた可能性もある。この観点から、1号機で事故の初期経過を追う。 1号機は、3月11日14時46分の地震直後、自動でスクラム(緊急停止)に成功し、原子炉は核分裂を停止した。外部電源が止まったが非常用発電機で交流電源は維持されたので、交流電源を用いるECCSとして高圧炉心スプレー系などは使用できたが必要性がなく(起動条件に達せず)、やて津波による全交流電源喪失で使用不能になった (配電盤の水没で使用不能継続)。 14 : 52隔離時復水器(以下、IC)が自動で立ち上がった。 1号機には他機にある隔離時冷却系 (以下、RCIC)がなく、ICが備わっていた。ICは高圧蒸気を除熟し、復水した水を炉心に戻すだけの装置で、炉心の水の維持はできるが増やせない。ICは津波の来襲まで正常に動いており、炉心冷却が急すぎたので人為的に断続運転を行っていたところ、15 : 30より閉状態になり、15 : 37の津波によるSBO(全交流電源喪失)と同時に操作不能となった。 地震直後の1号機原子炉圧力の記録チャート(図3)を見ると、IC作動中を示す右肩下がりの線が(午後)3時ちょうどに止まっている。 データ公表の記者会見(5月17日)で、この停止を誰が行ったか調査する必要があるなどと発言していたが、3時過ぎ(円内)同じ傾きの右肩下がり線が3本続いており、これは急冷を避けるためICが自動で(又は手動で)オンオフを繰り返していただけの正常な動きであるという推定が自然である。わざわざ問題視して、記者の関心をそらせていたとしか思えない。後日、ICのオンオフが手動で行われていたと発表された。    東電は5月16日こ地震後の初期操作データを公表した(図4と図5)。図3には、15:34頃、ICの弁を閉じた状態で記録計がダウンした痕跡かあるが、これ以降、ICも操作不能となってIC停止状態が続き、18時10(又は18)分まで3時間弱の冷却喪失となった(図4/図5)。原子炉停止直後のこの3時間の原子炉発熱量は40万kWh(水65トンの気化熱相当)という膨大な量であり、自動圧力逃がし弁(SR弁)が働いて原子炉水位が低下し、燃料棒が18 : 00に露出した(東電のシミュレーション:図6左)。 18 : 10 (又は18)にICの弁を(バッテリーの自然回復により?)開き、蒸気発生が確認されて原子炉の冷却が再開した。ICの放熱先の復水貯蔵槽に水を補給するディーゼル駆動消火ポンプ(D/D-FP : Diesel Driven Fire Pomp)も作勤し、これが12日1:48まで動いていたので、18 : 10~翌日1:48の間はそれなりに冷却が行われ、まもなく冷却喪失となったというのが最も妥当な経過と思われる。 しかし、この場合の格納容器圧力変動のシミュレーションが実測記録と著しく異なってしまうため、これらの操作実績にも関わらず、東電は 「ICは津波到達以降、全く機能喪失していた」とする仮説を最有力としている(政府6/7公表:IAEA報告書・添付資料、p8)。燃料棒全露出(計算値)は、19 : 30 (ICが機能した場合24 : 00)となるが、冷却喪失時間が14時間と長い(後述)のに原子炉損傷があまりひどくないように見えるという疑問が出てくるので、ICがある程度機能した可能性は捨てきれない。 1号機には、もう一つ、炉心の蒸気で起動する高圧注水系(以下、HPCI)があったが、これもおそらくバッテリーの水没が原因で使用できなかった。 HPCIを使えば、炉心注水により間接的に冷却ができた。 2,3号機においてはRCICとHPCIが70時間または35時間動作しており、もし、1号機にICでなくRCICが備わって正常動作していたら、炉心注水により燃料棒の露出を遅らせることができただろう。 ICもHPCIも動かなかったために、1号機で深刻な事態が非常に早く進行することになった。 格納容器内圧(設計4気圧)が12日午前2時現在で6気圧(地震被害情報9報)、午前4時30分現在で8.4気圧(同10報)と伝えられ、格納容器破壊の可能性が追っていた。 IAEA報告書・添付資料(図6)によると、12目未明のこの頃、圧力容器圧力が、0.9Mパスカル=9気圧(図6,中)を示して格納容器圧力に近くなっており、メルトダウンによる圧力容器損傷が起こり始めたと思われる(シミュレーションでは地震15時間後の12日6:00前に圧力容器破損)。  1号機ではすべての計測機器が一旦使用できなくなった後、21 : 21予備バッテリーヘの切り替えによって原子炉水位の測定が再開したが、リアルタイムで発表された原子炉水位は実際より4-5m高いものであった(図6,左)ため、多くの人が原子炉の状況をまだ深刻ではないと錯覚しか。過熱状態の時に水位計が正しい水位を示さないなら、根本的な改善が必要である。 12日未明には、すぐにもベント(vent : 格納容器圧を下げるため圧力抑制プールの気体を外部放出する操作)をすべきとされたが、想定外の手動操作のため図面の確認から始めなければならず、ベントの実施(12日10 : 17 手動で弁操作を行い、12日14:30格納容器圧力低下を確認)はずっと遅れたので、大量の放射性物質が放出された。一方、注水機能回復へ向けた電源確保を目指して多数呼び寄せた電源車はトラブル続きで、ケーブル繋ぎこみ作業にも時間がかかったため、ようやく12日5:46、消防ポンプによる注水が再開されたが、14時間余りの冷却喪失となってしまい、圧力容器破損を招いた(図6,中)。その後、淡水が枯渇(14 :53終了)するのに代えて海水を注入する決断も遅く、5.5時間の注水中断後の20 : 20に漸く海水注入が開始された。 12日15 : 36に発生した水素爆発は、専門家ですら予見できなかったひとがいたが、燃料棒を被覆するジルコニウム合金が高温の水蒸気から酸素を奪うことで発生する水素が蓄積して、酸素と爆発するもので、燃料棒露出が長時間続いた結果である。 時間をさかのぼって、12日8;49、保安院は福島第1から北北西6.7km地点(浪江町大字高瀬字西原)で採取された空気からテルル132(半減期3.2日)が検出されたのに公表しなかった(6月3日公表)。テルル(Te)は酸素族の半金属元素で、ジルコニウムの燃料被覆が溶けないと出てこないが、I-131(37 Bq/m3)よりも多い73Bq/m3が観測され、これは燃料棒損傷の証拠を隠していたことになる。避難しつつあった住民に伝えるべき重要な情報であった。 水素爆発の報道の経過を追加して、時系列的な経過は打ち止めにする。 3月12日15 : 36の水素爆発の後、記者会見の質問でも東電側は、官邸に問い合わせてからと言って口を濁し、何か起こったか事実を言わなかった。5時間の空白時間中に個人的にはメルトダウンを確信し心配したが、12日20 : 41になって枝野官房長官から原子炉に損傷はないという発表がなされ一旦信用した。が、これは、現在からみれば情報隠しである。水素爆発で炉心の追加損傷は確かになかったかもしれないが、炉心損傷が既に12日未明に始まったことを現場は知っているはずであり、パ二ックの回避が優先するあまり、メルトダウンはかなりのあいだ隠されていた。 1号機の経過から見えてくるのは、現場がどんなにうまくマネージメントしても、破綻は防げなかっただろうということである。 1号機は、炉心冷却の最後の砦であるICとHPCIの2つともが、(多分バッテリー電源の冠水で)動かなかった。他方、2号機はRCICだけが動き、3号機はRCICとHPCIどちも動いた。想像を絶する津波ではあったが、最も古い1号機が津波に対して最も脆弱で、新しくなるほどに深層防護が強化されていたといえる。 また、長時間の冷却喪失、電源車の繋ぎこみや冷却水注人の遅れ、ベントの遅れなどの経過を見ると、過酷事故に対する備えが全く無く、事故拡大防止に向けた対策が手際よく行われたとは到底言えない。水蒸気爆発や再臨界による小爆発が起こらなかったのがせめてもの故いである。 7.2~4号機の連鎖は止められなかったか 3号機は燃料棒露出まで地震発生後約40時間、2号機は燃料棒露出まで約75時間の時間的余裕があったにも関わらず、HPCI或いはRCTCの停止直後に注水を開始することができなかった。 炉内は0.5%の熱出力として毎時19トンの水の蒸発が必要であり、燃料集合体上部の水を80トン(内半径2.8m高さ4mの円柱:これの8掛けを仮定)とすると、冷却が停止すると単純計算で4.2時間後に燃料棒が露出することになる(東電の評価もこれに近い)。実際には注水再開まで両機とも6時間以上かかってしまった。東電が6月18日に公表した資料、「福島第一原子力発電所 被災直後の対応状況について](1106181.pdf)(以下では、東電6/18資料)で、経過を追う。 1号機に続く連鎖となった3号機では、RCICが12日11:36停止(稼働20時間)後、自動起動したHPCIが13日2:42(バッテリー切れで停止?)まで機能していたが、9:25に注水を開始するまで6時間43分間の注水停止があり、この間に燃料棒露出(13目7時頃露出、7:30 2.95m露出)と炉心損傷(13日9時頃)が始まった。高圧注水系は復旧が間に合わず吐出圧力が低い消防車で注水するためには、圧力逃がし弁(SR弁)を間いて圧力容器圧(停止時所定、70気圧)を下げる必要があるが、バルブを動かすためのバッテリー電源を、(通勤用自動車のバッテリーを集めて)準備するのに手間取った(9:08 S R弁開:東電6/18資料p33)。13日9:25より淡水注水(消化系ライン)を開始し13日13 : 12海水注入へ切り替えた。水素発生と燃料ペレットの溶融(メルトダウン)が起こったが、圧力容器損傷には至らなかった。14日11 : 01水素爆発で原子炉建屋上部が吹き飛んだ。 続いて2号機は、3月14日13:25にRCIC(稼働70時間、驚異的なバッテリー持続)が停止するまで機能していたが、14日19 : 54より海水注入するまでの6時間29分間の注水停止の間に、14日燃料棒露出(14日18時頃或いは17 : 17)と炉心損傷(露出の2時間後)が始まった。 東電6/18資料(p 24-27)によると、2号機は、SLC(ホウ酸水注入)系高圧注水用ポンプヘの電源ケーブルつなぎこみができていたが、12日15 : 36の1号機建屋の爆発で破損し復旧しなかった(唯一使用可だった高居住水系がだめになる)。14日11 : 01の3号機建屋の爆発では、準備していた注水ラインが破損して使用不能となった。爆発後、作業員は免震重要棟ヘ一時退避したが、(おそらくその間の)14日13 : 25に冷却喪失に至り、初め高い格納容器圧を下げるためベント弁を開けてからということにしたがペント弁開に至らなかったので、16 : 00頃圧力容器減圧優先に変更し、バッテリーを部分追加して、18 : 00頃SR弁開とした。しかし、格納容器圧が高いため減圧まで1時間を要して19 : 03に6.3気圧になり、19 : 54に消防車より海水注入開始となった(実際は16 : 34-19 :20の間消防車で海水注入するも、炉内が高圧のため19時頃まで入らなかったよう。 19 : 20-19 : 54油切れで一時停止)。 なお、格納容器のベントは、既にラプチャーディスク(後述)以外は弁を開にして準備していたところ、3号機建屋爆発でベント弁(AO弁:Airto Open valve, 空気弁)大弁の弁励磁回路が壊れて閉じ、16 : 00-16 : 20空気圧による聞操作を失敗し、14日21 : 00にベント弁(AO弁)小弁を開けてラインナップが完成したものの、4.3気圧で作動するラプチャーディスク(破裂板)が低圧のため破壊されずベンドされなかった。22:50、格納容器(3-4気圧で安定)に対し圧力抑制室の圧力が上昇する(異常)事態が発生し、15日O:02圧力抑制室のベントラインナップが完成したもののラプチャーディスクが壊れず、7.5気圧から低下しなかった。そして、3月15日6:14(6 : 00-6 : 10とも)、圧力抑制室で爆発が起こり、大気圧に下がった。この爆発に伴って、今回の事故で最も大量の放射性物質の拡散が起こり、原発から北西方向が広範囲に汚染した。 4号機建屋の爆発は、原子炉は空であったから燃料プールが関係するが、燃料プールに多量に蓄えられていた燃料集合体(1331本)の発熱量は水の気化熱換算で90トン/日(200万kca1/hと仮定:朝日新聞2011.3.19)に過ぎず、多くても1日0.75m(プール面10mx12m)の水位低下であり、燃料棒露出による水素発生は考えにくい。3号機で発生した水素が4号機に漏れたという東電の推定が妥当なところのようである。即ち、3号機で燃料棒露出がなければ4号機の爆発は無かっただろう。 1号機の水素爆発から3号機の燃料棒露出まで15時間の猶予はあったが、恐らく、1号機の収拾だけで大変なストレスのなか、爆発によって通路はがれきで塞がれて空間線量率も上がり、また、余震で作業がたびたび中断するなど大混乱をきたしていたに違いない。オフサイトセンター(緊急事態応急対策拠点施設:福島県原子力災害センターの名称で原発から5キロ離れたところに立地)が壊れて、本部として全く機能しなかったのも混乱に拍車をかけた。燃料棒露出をぎりぎり回避できたかもしれないというのは後解釈であろう。 さらに、2号機については悪い偶然が重なっており回避は恐らく難しい。 8.むすび 想定を超える巨大津波ではあったが、1979年までに建設された古い原子力発電所である福島第1(1-6号機)でのみ外部電源全喪失に見舞われたうえ、最も古い原子炉である1号機が、他の原子炉に比べて非常に早く冷却喪失状態に入ってメルトダウンし、溶けた燃料の一部は格納容器にまで達した(メルトスルー)。古い炉ほど、深層防護のゆとりがなく、想定外の事態で壊れやすかった。 1号機の事故がなければ、恐らく、2-4号機は事故に至らず回復した可能性が高い。 しかし1号機は事故月で使用40周年を迎える古い炉であるにも関わらず、更に10年の延長運転が認可されていた(保安院H23.2.7)。古い炉は脆性破壊の問題もあり、今後根本的な再検討が必要だろう。 津波の影響は研究されなかった訳ではない。 (独)原子力安全基盤機構の報告書「平成21年度地震に係る確率論的安全評価手法の改良=BWRの事故シーケンスの試解析=」(http//www.jnes.go.jp/content/000117490.pdf) では、波高レベル23mまでで解析し、「海水冷却ポンプは、海岸の近くに位置しその設置レベルが相対的に低いため、津波による海水冷却ポンプの機能喪失が炉心損傷頻度算出に重要なパスになることが分かった。」といった、今回の海水冷却ポンプ全壊の危険性を言い当てたような記述もある。 今回の事故の教訓から、津波に限らず広範囲の対策が提案されている (例えばhttp://www.pref.nilgata.1g.jp/HTML_Article/922/235/110519_H23-1-No.2-1.0.pdf)。技術は失敗を繰り返して信頼性を高めて来たという過去の歴史はあるが、原発の失敗の影響はあまりに巨大である。今後は、行政や電力会社の姿勢が劇的に変化し、安全性も高まるとは思われるが、想定=コストという問題がいつもつきまとう以上、国民の間に広がった不安感を払しょくし、否定の流れを引き戻すのは容易な道のりではない。 |