放射性廃棄物の諸問題(4) 放射性廃棄物処分を保健物理の立場から考える 独立行政法人日本原子力研究開発機構 東海研究開発センター 核燃料サイクル研究所 古田定昭 (ESI−NEWS Vol.29.N04. 2011より転載) |

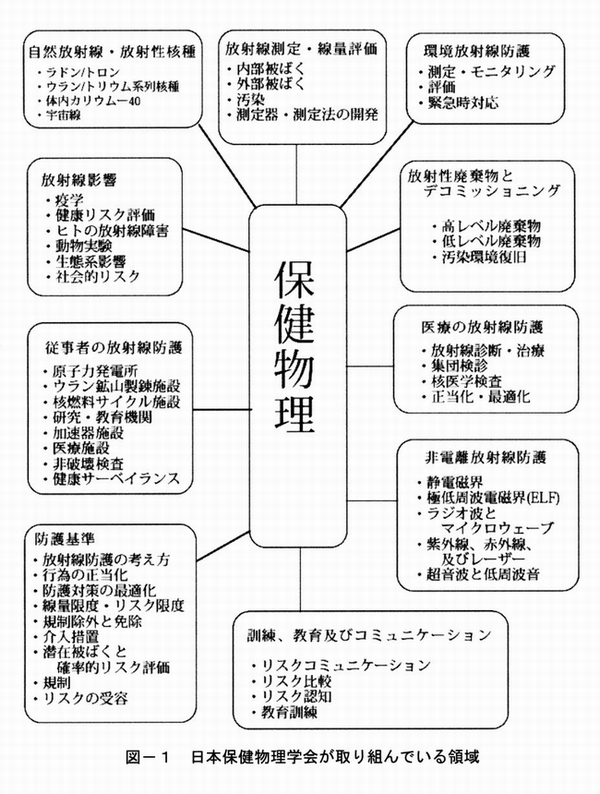

1 はじめに 平成22年10月25日〜26日に開催された保物セミナー2010で放射性廃棄物の諸問題のセッションが開催され、その座長を務めさせていただいた.そこでの発表内容を、ESIニュースVol.28 N0.6では藤川先生、Vol.29 No.1では杤山先生、Vol.29.No.2では山名先生が、それぞれ専門的な見地から解説されている。そのため、お三方の先生の記事を踏まえて保健物理学的な観点から議論を展開してみたい。 2.各先生方の報告 (1)放射性廃棄物処分の安全規制と線量基準・リスクに関する様々な考え方(1) 藤川先生は、最初にSv(シーベルト)は放射線防護上、人体へのリスクを表す非常に便利で重要な単位であること、廃棄物に含まれる放射性物質が処分場から生態系に移行する過程で、膨大複雑なプロセスを仮定して得られた計算値であり、その時の人類の生活様式も含め実態が予測できないことから、仮想的であると指摘されている。これはICRPが述べている潜在被ばくの極端な例と言えよう、発電所などでの事故時に可能性のある被ぱく量をSv単位で表すことは通常に行われており、許認可などではその施設の潜在的なリスクを表すことに用いられているが、廃棄物の場合は、実際に被ばくが想定されている何万年後の状況をどこまで現実的なSv単位の被ばくとしてリアルに考えることかできるか大きな問題であり、先生は仮想量のSvと呼ぶのが適切とされている。 また高レベル廃棄物の処理処分費用を他のNORM処分場や石綿廃棄物処分場との比較をされている.ここで石綿のリスクに対してもSv単位を用いて、高レベル廃棄物処分場と比較され、最もmSv当たりのコストが安いのは高レベル廃棄物処分場と結論されている。この手法は他のリスクに対してもSv単位で表現でき、一例として、国立がんセンタ--でも放射線のリスクと喫煙や飲酒など他のリスクを比較されている(2)。Webサイトを見ると野菜不足で100〜200mSvのリスク、肥満や運動不足、尚塩分食品などでは200〜500mSvのリスクがあるとされており非常に興味深い。このような放射線で使用されているリスクが標準となって、各方面で使用されると、危険性か同じ尺度で比較でき非常に便利である、 (2)最近の放射性廃棄物処分に関する指針の諸問題 杤山先生より余裕深度処分の概念は、一般的な地下利用に関して制約を受けないよう、十分な余裕を取った深さに埋設するという国際的に我が国固有の概念であることか示された。その中で基本シナリオ、変動シナリオ、稀頻度事象シナリオ、人為事象シナリオの4つの安全評価の紹介がされ、同時に各シナリオから得られた被ばく線量を評価するための「めやす」が設定されていると、以下のように説明されている。 基本シナリオは発生の可能性が高く通常考えられるシナリオであり、線量が可能な限り低く抑えられるよう設計され、めやすとして10μSv/年という値が用いられている.これは処分システムの設計性能能が十分高い隔離、閉じ込め及び移行抑制機能を確保しているかどうかを判断するものである。 変動シナリオは発生の確率は低いが安全上重用な変動要因を考慮したシナリオであり、処分システムの設計がこの変動要因を考慮しても長期的な安全性を判断するものとして、そのめやすぱ国際的にICRPやIAEAで用いられている300μSv/年に相当するものである。 稀頻度事象シナリオは発生の可能性が著しくしく低い自然現象であり、処分システムの設計が放射線影響を適切に緩和し、放射線防護上の特別な措置が不必要であることを確認するものとして、そのめやすについては10mSv/年を超えないことさらに保守的な条件設定を行っても100mSv/年以下となることを示すこととされている。これはICRP2007年勧告における放射線緊急事態による最も高い計画残存線量に対する参考レベル20〜100mSv/年を考慮して設定されている。 人為事象シナリオは放射性廃棄物の処分場の存在を知らないで、人為的に天然パリアを破壊するものであり、記録保存などをした上で、稀頻度事象と同じ考えで個別にめやすを与えている。 以上をまとめて、①通常考えられるシナリオに対しては、10μSv/年を超えないよう高い隔離、閉じ込め及び移行抑制機能を本来的に有していることを確認した上で、②長期の将来予測に係るモデルやパラメータの変動や不確かさを考慮したシナリオに対して300μSv/年を超えず、③さらに極端な自然事象のシナリオに対して、確からしい想定で10mSv/年、今確かさを考慮した保守的な想定で100mSv/年を、④人為事象シナリオに対して特定の接近者には確からしい想定で10mSv、保守的な想定で100mSv超えることはない処分システムにする必要がある。 以上のように各シナリオと「めやす」となる線量について解説されている。人為事象については何万年までとは言えないが、古代のピラミッドや石碑などの建築物は現存しており、埋設地にモニュメントを残すという方式もあるため、現実的なシナリオを期待したい。また、区分の考え方が専門外の者にとって難解なところもあり、不必要に細分化しているとの印象も受ける。 (3)研究施設等廃棄物に関する最近の検討内容(1) 山名先生により、日本原子力研究開発機構法が改正され、その中で、原子力機構以外から委託を受けた廃棄物についても、自らの廃棄物と一元的に処分することが定められたことにより、長年の懸案であった研究施設等廃棄物の処分方策や体制の方向性が、明確にされたと報告された。その要約は以下の通りである。 原子力発電所から発生する廃棄物については、六ケ所の日本原燃による処分が進められている。研究施設等廃棄物とは、NUMO所掌の高レベル廃棄物等を除く低レベル廃棄物のうち、①原子力機構の業務に伴い発生したもの、②原子力機構以外の研究機関、大学、民間企業、医療機関から発生したものであって、原子力機構が埋設処分の委託を受けたものに限られ、原子力発電所から発生したものを除くものである。 特徴として医療用廃棄物は短半減期のものが7割を占めており半減期が年オーダーのものはほとんどない。一方研究炉や加速器、核燃料物質などα核種も含まれる。そのため廃棄体に入っている核種の種類と放射能の同定が大きな課題になっている、廃棄物のかなりの部分にウランが含まれている事は重要であり、子孫核種の成長によって約10万年後に放射性毒性がピークを迎えると言った特殊性を有している。 最後に「原子炉等規制法と放射線障害防止法による多重規制の問題について安全性と合理性を重視した柔軟な法令の適用が期待される。」とまとめられている。 3.保健物理の立場 (1)保健物理分野との係わり 保健物理という用語は、学会等でよく議論されることではあるが、一般的に単なる放射線防護の範囲に止まらず、環境動態やリスクコミュニケーションなど幅広い分野を指していると言われている。歴史的には、保健物理という分野が米国におけるマンハッタン計画で放射線防護を担当する物理部が設けられたことから始まりとされている。これらは、放射線影響の解明、放射線防護手法の開発や、環境における放射性物質の挙動解析、施設及び作業者の放射線管理等、現在あるいは近い将来の目の前にある放射線リスクをどのように防護するかが原点であった。 保健物理学会のホームページに学会が取り組んでいる領域には図-1に示されるように、放射性廃棄物とデコミッショニングがあり、高レベル廃棄物、低レベル廃棄物、環境修復のキーワードが記載されているが、保健物理学会の研究発表会や学会誌の論文からは、廃棄物の処理・処分に関するものは少ない。 放射性廃棄物の処分に関する影響評価に際しては、保健物理分野の環境放射線防護と放射線線量評価の分野が相当している。一般に原子力施設の立地の時点では、安全審査において環境影響評価が義務付けられており、軽水炉型発電用原子力施設では線量評価指針(5)として整備されている。これは施設からの排気・排水による人への被ばくが、評価の目標値である年間50μSvを下回っていることを確認することで、それぞれの処理設備が適切に設計されていることを示すものである。環境中へ放出された放射性物質の挙動については、RIを用いた実験による生物濃縮係数や、過去の核実験によるフオールアウト調査により様々な移行係数が得られており、評価手法とともにこれらのデータが指針の中で整備されてきた。このような意味では廃棄物処分施設もこの考え方に沿って評価されているが、指針におけるこれらのデータは我々が住んでいる生活環境中でのものであり、生活圏から離れた地中における挙動ではない。さらに最も大きな違いは、その時間的なスケールが数万年後に及ぶことであろう。 評価結果がSv単位で表されると、自然放射線からの被ばくや放射線作業者の被ばくを連想するが、処分施設の評価から得られる数万年後のSvは何を意味するか?ということは保健物理の分野で通常用いられているSv単位とは大きく異なり、最初に紹介した藤川先生の仮想量という提案は説得力がある。さらにSv単位は放射線による人体の確率的影響をリスクとして表す単位であり、被ばくにより自然発生発がんの確率がどれだけ押し上げられるかという考え方である。果たして数万年後にベースとなる自然発生の発ガンがどうなっているか?がん自体が存在しているかどうかも確率として評価に入れるべきかも知れない。 (2)ウラン系の廃棄物 山名先生の解説では、「廃棄物のかなりの部分にウランが含まれている事は重要であり、子孫核種の成長によって約10万年後に放射性毒性がピークを迎える。」とされている。この毒性の大きな要因がウラン系列のラジウムから発生するラドンによるものである。保健物理の分野ではラドンによる被ばくは長年にわたって研究されてきたテーマであり、挙動についてもかなり解明されてきている。ICRPに基づく保健物理学的な防護手法については、ラドンのような現存被ぱくの場合、線源の管理ではなく介入措置により被ばくの経路を絶つことが有効とされている。それに基づけば線源を明確にし、近づかないようにしたり、遮へいをしたりしてそこから受ける被ばくを小さくすることが、保健物理に携わる者の素直な考えかと思う。被ばくの経路を絶つという発想をすると、将来、人々は果たして処分場に居住するのか?居住するとすればラドンからのリスクを低減できるような、換気率が低く、床下からの浸入率の低い家屋に住むようにできないかということである。参考文献6)ではAppendixの項で現在の家屋のデータを用いて試算されているが、何万年後の家屋に現在の家屋デー夕が適用できるかという問題もある。エネルギー資源の埋蔵量などから今の生活様式がそのまま現存するとは考えられず、新しいエネルギーに依存し、人類の生活様式や価値観も今後大きく変わっているであろう。それゆえ、人為事象の箇所でも述べたが、モニュメントを残すことによるリスク低減効果を定量的に評価できるよう期待したい。 4.終わりに 3月11日の東北地方太平洋沖地震による津波によって、福島第一原子力発電所が被災し放射性物質が放出され、周辺各地が汚染されている。福島県からは下水処理場で発生する汚泥の中にセシウムが10万Bq/kgを超えるものが報告されている。これらの廃棄物の処理・処分の方策については、現在検討が進められているところであるが、安全委員会では廃棄物の再利用については10μSv/年、処分については放射性廃棄物の処理・処分と同じ考え方で、基本シナリオ10μSv/年、変動シナリオ300μSv/年に基づく処分方法について言及している(7)。しかし、現状では、事故の影響により、これらの被ばくは現存被ばく状況として扱わざるを得なくなることは明らかであり、厳密にこれらのめやすを適用することは困難と考えられる。環境省から出されている文書(8)のように8Bq/g程度の現実的なアクションレベルが設定され、それ以上の高いレベルのものは専用の処理設備を建設するなどの対策が必要であろう。 今まで放射線管理や廃棄物処分に携わってきた人々にとっては、今までの厳しい管理やシナリオは一体何だったのかと疑問を持つ人も多いのではないかと思う。しかし、半面、これを機会に今まで関係者が如何に真面目に取り組んできたことやクリアランスや廃棄物の基準の考え方など一般公衆に理解されることを期待したい。  文献 1)藤川陽子:放射性廃棄物処理処分の安全規制と線最率基準・リスクに関する様々な考え方、 ESINEWSvol.28 N0.6(2010) 2)国立がんセンターウェブサイト:http//www.ncc.go.jp/jp/information/pdf/cancer_risk.pdf 3)杤山修:余裕深度処分の安全評価:シナリオとめやすの考え方、ESNEWS vol.29 N0.1 (2011) 4)山名元:研究施設等廃棄物に関する最近の検討内容、ESI-NEWSvol.29 N0.2(2011) 5)発重用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針、原子力安全委員会、昭和51年9月28日(1976) 6)武田 聖司;佐々水利久;渾口 拓磨;落合透;木村英雄:TRU核種を含む放射性廃棄物及びウラン廃棄物の余裕深度処分に対する濃度上限値の評価(受託研究)JAEA-Research 2008-045 (2008) 7)東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響を受けた廃棄物の処理処分等に関する安全確保の当面の考え方について、原子力安全委員会、平成23年6月3目(2011) 8)福島県内の災害廃棄物の処理の方針、環境省、平成23年6月23日(2011) |