|

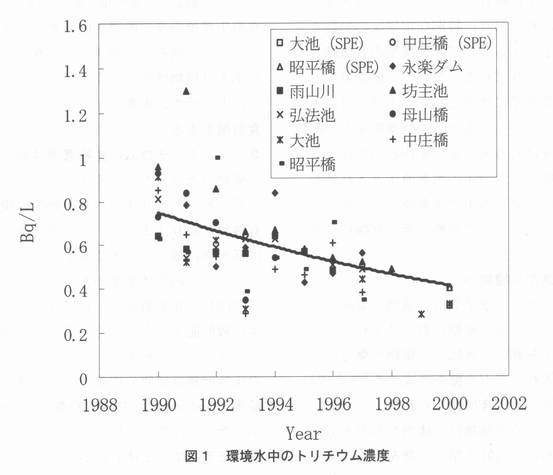

| はじめに トリチウムと核融合 食料の確保・環境変動・エネルギー問題に対応できる“持続性のある発展Sustainabled development”は、これからの地球上で人類が生きる上での最大の課題である。化石燃料がいつ枯渇するかについては、定かではないが、将来枯潟することだけは確かである。この事態に処するために、既存の分裂炉および核燃料の有効利用(核燃料サイクルの確立)に加えて、核融合は有力な選択肢の一つである。 核融合の燃料となる元素の組み含わせとして、地上での核融合の実現の最も実現しやすいのはトリチウムと重水素を融合させる反応である。トリチウムと重水素を融合させる反応で作られるものは放射線を出さないヘリウム原子と中性子であるので、“核の廃棄物を出さない原子力”という核融合研究のキヤッチフレーズを産んだ。しかし、燃料のトリチウムは放射性物質であり、事故時はもちろん、平常時においても一定の量が環境中に放出されると予想される。この環境中に放出される可能性のあるトリチウムの量に関しては、もしも地球人類が現在生産しているエネルギーをすべて核融合エネルギーによって置き換えるとしたら、現在の地球環境中に存在するトリチウム量を少なくとも倍加させると考えられている。 核融合は果たして夢のエネルギーになれるのだろうか。そもそも、新しいエネルギーの開発は必要なのだろうか。一方では、懐疑的に、一方では楽天的に、核融合に携わる生物学者は考えてきた。核融合の夢を現実のものにするためには、トリチウムの環境挙動とその人体影響を評価しておくことが必要である。結論を先に言えば、心配はないということであるが、公衆の安心と信頼を得るためには、なすべきことは多い。また、若い研究者を駆り立てるためには、自然科学の楽しさが、ブロジェクトの中に含まれていないといけない。トリチウムの環境での分布、トリチウムの体内動態と被ばく評価、環境動態モデルと関連した国際的活動などについてまとめてみた。読者諸賢のご批判を請うや切である。 1.水と生物そしてトリチウム 地球は水の惑星である。我々の身体を作っているたんぱく質、脂肪、炭水化物は三大栄養素といわれるが、これらの物質に含まれる水素のもとはといえば、植物が取り込んだ水である。水あればこと植物が育ち、それを食べる動物が育つ。動物の排泄物や遺体は、ふたたび他の生物の栄養源となり新しい命を育む。生きとし生けるものすべて水なくして生きることは出来ないし、水の成分である水素原子は、生物のからだのあらゆるところに分布し、われわれを育む環境と身体の中を絶えることなく行き来している。 生命は原始の海の中で生まれた。私たち人類を含め地球上の陸上にすむ動物の体重のおよそ70%は水である。植物では、その重さの90%以上が水であるものも多い。ほとんどの生き物の体は、タンパク質、核酸、脂質、炭水化物などが、水の中に浮かんでいる世界である。 トリチウムは自然界でも作られて大気中に拡散する。トリチウムは12.3年の半減期で減衰するので、地下深くとか、大洋の深いところにあって、ほとんど動かないときには、どんどんその放射能は減り、ほとんどゼロに近くなる 1)。しかし、水あるいは水素原子が自由に動き回れるような世界、たとえば生態圏では、あらゆるところにトリチウムは存在する。今日、われわれを含めた地上生物の体内の水に含まれるトリチウム濃度はおよそ1リットル当たりおよそ1ベクレルの程度である。 2.環境中のトリチウム - 過去と今 2.1 環境トリチウムの起源と化学形 環境中に存在するトリチウムには、人工的なものと自然界で作られる天然のものとがある。人工的なトリチウム源には核燃料の再処理施設、過去の核実験、現存の原子炉、消費財に含まれるものなどである。そのほとんどは過去の核実験により大気中に放出されたものである。大気圏内の核実験は1970年代を最後に行われていないので、核実験由来の地球環境中トリチウム濃度は減少し、いまでは、ほぼ1950年代以前のレベルに戻っている。 自然界で作られるトリチウムにはいくつかの起源が考えられる。一つは、大気上層で宇宙線が窒素や酸素原子と衝突し、これらの原子をばらばらにする反応(核破砕)で生じる。地球の表面積あたり、つまり1cm2あたり毎秒0.2~0.25個のトリチウムが作られる。このほか、地殻中で、ウラニウムやトリウムの自発核分裂で生じた中性子がリチウムやウラニウムと反応して生じるトリチウムがあるが、その量は大気上層で作られたものに較べて無視できる。トリチウムは半減期12.3年で減衰するので、生成量と減衰量が釣り合ったところが、自然界でのトリチウム存在量ということになる。宇宙線による生成量はおよそ(1~1.3)×1018Bqである 2)。大気上層で作られたトリチウムのほとんどは、トリチウムガスとトリチウム水蒸気の形で、大気中に存在し、一部はトリチウム化メタンとして大気中に存在する。トリチウム化メタンはおそらくトリチウムを取り込んだ生物の代謝産物であろうが、そのくわしい機構については、よくわかっていない。 2.2 環境トリチウムの分布 環境中のトリチウムは微量であるので、その測定には工夫がいる。また、環境中のトリチウムは、その存在場所や化学形の違いにより、いくつかのグループに分けられる 3)。自然環境中に存在するトリチウムの化学形としては、自然水の中に含まれるトリチウム水、大気中の水蒸気に含まれるトリチウム水蒸気、大気中に存在するトリチウムガスやトリチウム化メタン、動植物の体内水に含まれるトリチウム水、動植物の体を作っている有機物に含まれるトリチウム、などが代表的なものである。自然水の中に含まれるトリチウムは、採取した河川水、湖水、雨水、海水などを、蒸留し、不純物を取り除いてから、液体シンチレーションカウンターで測定される。最近では、核実験で作られたトリチウムの影響が少なくなったため、環境水中のトリチウム濃度は、核実験の前のレベルに近くなっている。そのため、試料中に含まれるトリチウム水を濃縮することが必要になる場合がある。そのために、よく使われるのは、電気分解法である。最近、イオン交換膜(固体電解質)を使ったトリチウム水濃縮用の電気分解装置が実用化され、従来の電気分解装置に比ベ、安全かつ簡単に、トリチウム水の濃縮ができるようになった。トリチウムガス、トリチウム化メタン、有機結合型トリチウムなど水以外の化学形を持つトリチウムを測定するには、一且これらを酸素で燃やして、含まれるトリチウムをトリチウム水に変えてから測定される。 図1は1990年から2000年までに、大阪府熊取町周辺で集められた環境水中のトリチウム濃度である。環境氷中のトリチウム濃度は、気象条件や地理条件に影響されるので、各データは必ずしもサンブリング点のデータを代表する平均値ではない。しかし、そのようなばらつきに眼をつむれば、上記の期間にほぼ半分に減っているのが読み敢れる。  施設周辺での、環境トリチウムの変動要因を明らかにすることは、施設由来のトリチウムと自然界のトリチウムを見分けるために、必要なことである。 2.3 自由水形トリチウムと有機結合型トリチウム トリチウムは水素の同位体であるから、トリチウムが生物のからだの中でどのような化学形をとっているかを考えるには、水素がどのような化学形をとっているかを考えればよい。体の中で水素は、大きく分けて、水の形をとっているか、それとも水以外の生体分子の中で炭素、酸素、水素、窒素、硫黄などの原子に結びついているかのどちらかである。前者の水の形をとっているトリチウムは自由水形トリチウム(FWT)とよばれる。また後者は生体分子に有機的に結合しているという意味で有機結合型トリチウム(OBT)と呼ぶ 4)。 有機結合型トリチウムは、生体の組織に結合しているという意味で、組織結合水とも呼ばれる。私たちヒトの場合、骨を除く組織(軟組織)の重さの約80%は水であり、水は血液やリンバ液の成分として、からだの中を自由に行き来している。そのため、トリチウム水やトリチウム水蒸気を、呼吸、飲食、皮膚の接触などにより、からだの中に取り込むと、体中の水と混じりあい、体内で一様に分布するようになる。一様分布までの時間は、23時間である。また、ヒトや動物は絶えず、水を補給し、一方では、尿や汗として、水を体外に排出しているから、体内に取り込まれたトリチウム水も、尿や汗として、体外に排出される。洗濯機のゆすぎのように絶えず水を補給しながら、排水される状態に似ていて、体内に敢り込まれたトリチウム水は、水の補給によってどんどん薄められていく。体内のトリチウム水濃度が、半分になる時問は動物のからだが大きくなるほど長くて、ヒトでは、約10日、マウスでは、約2.5日である。このように体内の放射能の量が半分になる時間のことを“生物的半減期”という。 有機結合トリチウムはさらに二つの種類に分けられる。すなわち、炭素に結合したトリチウムと、酸素原子、窒素原子、硫黄に結合したトリチウムである。炭素原子に結合したトリチウムは、強い共有結合で結ばれており、特別な化学反応が起こらない限り安定であるので“非交換型の有機結合形トリチウム”と呼ばれる。しかし、酸素原子、窒素原子、硫黄原子に結合したトリチウムは、生体内では、近くにある、水分子の酸素原子との問に水素結合と呼ばれる弱い結合を作るので外れやすく、容易に周辺の水分子の水素原子と入れ替わる。このように、周辺水中の水素原子と交換しやすいトリチウムのことを“交換可能な有機結合形トリチウム”という。 2.4 大気から植物へ 大気中のトリチウム水蒸気は、植物の葉面から葉の気孔を通じて、歯の細胞に取り込まれる。空気中の湿度が十分高いときには、植物の葉では炭酸ガスを取り入れてブドウ糖を合成する[光合成]ために昼は気孔が開き夜は閉じられる。しかし、空気が乾燥してくると植物は、体内からの水分の損失を防ぐために、気孔を閉じて身を守る。気孔が開かれているとき、大気中のトリチウム水蒸気が植物の葉の細胞内の水と交換することにより、トリチウムが植物の体内に取り込まれる。 2.5 大気から動物へ 大気から動物へのトリチウム取り込みは、呼吸および皮膚からの吸収による。畜産動物やヒトでは呼吸による取り込みが支配的であり、トリチウム水蒸気の場合、呼吸量に空気中濃度をかけたものを取り込み量として安全評価がなされる。実際には、呼吸した空気中のすべてのトリチウムを体内に取り込むわけではないが、安全側の評価として全量を体内に取り込んだとして、取り込み量が評価される。不確定要素がある場合に、安全側に、体内取り込み量が評価されるのは放射線安全のための定法である。 2.6 トリチウムの食物連鎖 環境中に放出されたトリチウムは、動植物に、飲食物の成分や光合成などの材料である水素の同位体として取り込まれる。最終的にヒトに取り込まれるまでには、幾多の食物連鎖が関与していて、取り込みまでの時間とか、放出時の量に対する取り込みの割合は、食習憤、個人の嗜好、気象状況、食料生産地の文化的歴史的背景など多くの決定因子によって決まる。西洋人は肉食中心であるが、日本人は植物性食品を主たる栄養源とする。ヒトへのトリチウム影響には、このような民族固有の食習憤も重要な決定因子となる。 2.7 トリチウムに生物濃縮はあるか? 植物(とうもろこしや大豆)を、トリチウム水で育てると、トリチウムが植物体の炭水化物など有機物に取り込まれる。この時、重いトリチウムは軽水素に較べて炭素や窒素などへ結合しにくい。すなわち、同位体効果がある。そのため、植物内でのOBTの比放射能は、供給される水のトリチウム比放射能よりも小さくなる。BaumgaertnerとKim[ミュンヘン工科大学]によると、植物体中OBTの比放射能は植物の成長とともに増大するが、供給水(feed water)中のHTO濃度の0.6倍は超えなかった。このファクター0.6は、トリチウムの環境移行モデルでよく使われる 5)。 ところが、いささかややこしい現象がある。それは、前述の交換可能型OBTといわれるものである。この交換可能型OBTは、容易に細胞内の自由水中の軽水素と入れ替わるので、生物体内でのOBTとしての残留は無視できると、一般には考えられてきた。しかし、生物の成長過程で生体高分子の水素結合に取り込まれているトリチウムの比放射能は、細胞内自由水中のトリチウムよりも比放射能が高くなる 5)。このことから、動植物の成長過程で、生体高分子に水素結合しているトリチウムの比放射能は供給されたトリチウムの比放射能よりも高くなるとBaumgaeftnerはいう。この現象を彼は、ハイゼンベルクの不確定性原理で説明しているが、物理的説明の難解さもあって、なかなか一般には理解してもらえないようである。しかし、生体高分子のなかに折り畳まれている水素結合に含まれるトリチウムは、簡単には自由水中の軽水素と置き換わらないので、体内での長期残留や、ミクロに見たときの放射線効果は無視できないだろう。今後の研究を待ちたいところである。 [以下次号] 参考文献 1) NCRP,Tritium in the environment,NCRP Report 62(1979) 2) Okada,S.,Momoshita,. N.:Health Phys.,65,595(1993) 3) Okai,T. and Momoshita, N : Tritium concentrations for three different tritium-species in the atomosphere in Fukuoka,Japan,in Proceeding of the International Workshop on Environmental Behavior and Biologival Effects of Tritium,p143-148,KURRI-KR-61,2000) 4) Mathur-De Vre,R., Binet,J. : Molecular aspects of tritiated water and natural water in radiation biology,Prog.Biophys.Molec.Biol.,43,161 (1984) 5) Baumgartner,W.,Kim,M-A. :Hydrogen isotope rartitionning during plant growth,Appl.Radiat.Isot.48,No.6,721-725(1997) |