|

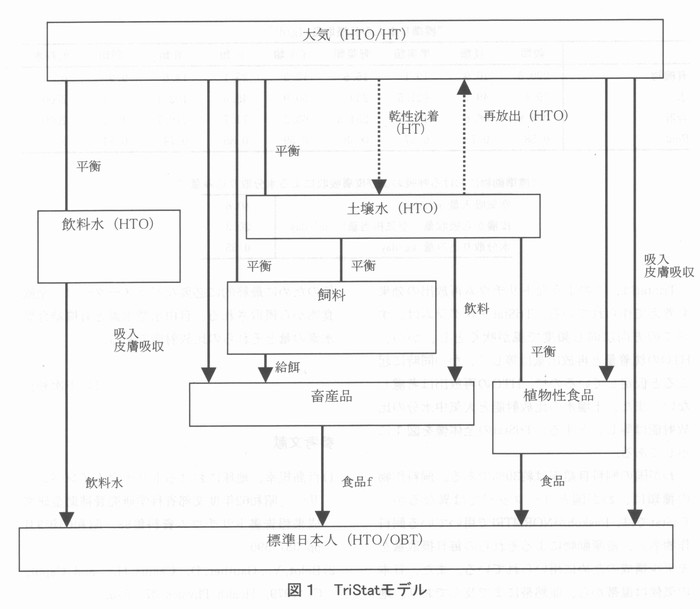

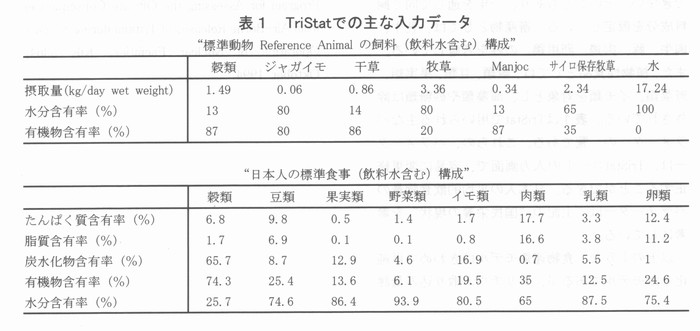

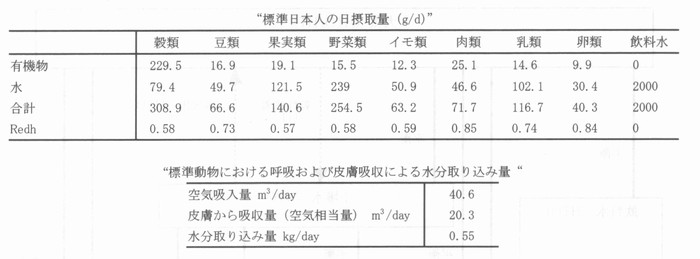

| はじめに トリチウムがこれを大量に扱う放射線施設や原子力施設の事故により、大量に環境中に放出された場合や、平常時の施設の運転により、環境中のトリチウムが定常的に高レベルになっている場合、住人はどのくらいの被ばくをするのか。この評価を行うには、環境中でのトリチウムの挙動を、出来るだけ現実の環境に即して述べることの出来る環境モデルが必要である。とはいえ、現実の自然環境は、地圏、水圏、大気圏、生物圏と多様であり、トリチウムの挙動を記述するためのパラメーターは無数にあり、その挙動の道筋も数え上げればきりがない。モデルで使われるパラメーターの数をなるべく少なくして、すなわち、我々が関わっている世界を可能な限り単純化して考え、その中で、ヒトヘの影響を評価することが必要になる。我々が、現実の社会システムの中で、放射線の安全管理を行う場合には、多くの法的規制があり、具体的な規制値がある。そのため、現場の管理者は、規制値を超えた、超えないで苦労することになるが、規制値そのものは、本来、統計的な不確かさを持った安全限界から導き出されたものである。また、安全判断の根拠となる数値が、本来の性質としてばらつきを持っている場合には、社会的な悩みの対象となる。低線量放射線影響に関する議論はその一例だと思う。自然の持つあいまいさが、自然の本質であるとすれば、得ることの出来るデータのあいまいさを受け容れる寛容さも必要なのではないかと思うがいかがなものか。リスクを受け容れるにはさまざまな社会的道徳的、かつ個々人の生き方についての判断が伴う。これは科学の領域の問題ではなく、哲学や宗教の領域の問題であろう。 ともあれ、数値に振り回されることなく、安心して、放射線や原子力を役立てるためには、規制に使われる数値の拠って立つところを知っておくことは無駄ではなかろう。トリチウムは、環境中や人体での振る舞いの研究が、これまでに、最もよく行われた核種のひとつである。前回は、人でのトリチウム内部被ばく線量評価モデルについて、述べたが、今回は数多くあるトリチウム環境動態モデルでの一般的な考え方を紹介する。 5.1 トリチウム放出源と被ばく線量の予測 このシリーズの最初で述べたように、現在地球環境中に存在するトリチウムの殆どは、宇宙線と上層大気成分との核破砕現象によって作られたものであり、年問およそ、1×1018Bqすなわち1EBq(エクサベクレル)である。過去の大気圏内核実験により、地球環境に放出されたトリチウム量はこの70−100倍(70−300EBq)であった 1)。また、地球上の現存の原子力施設などから、放出されるトリチウム量は、自然界で生咸される量の1000分の1程度である。 さて、核融合炉が実現した場合には、ITER[国際熱核融合実験炉]の場合、最初に燃やされるトリチウム量は約3kgである。量としては、少ないようであるが、放射能量に換算すると、1.1EBqとなり、実験炉一基だけで、毎年自然界で生成されるトリチウムに相当する量が便われることになる。前稿で述べたように、60Bq/ccの飲料水を飲み続けた場合の年間被ばく線量は約1mSvである。 現在の地球環境水中のトリチウム濃度は1Bq/L以下であるので、大雑把に言って、現在の環境トリチクムによる内部被ばく線量は、17nSv/年以下である。したがって、仮に将来、10000基のITERクラス核融合炉が作られ、装荷しているトリチウム全量が毎年定常的に環境に放出されたとしても、地球人類の被ばく線量は170mSv/年くらいである。 実際には、トリチウムは完全ではないにしても、閉じ込めは可能であるから、被ばく線量の増力加は、地球全体の平均だけを見れば、無視できる程度であろう。問題は、可能性のあるトリチウム放出源近傍での、環境やヒトヘの影響である。放出されたトリチウムは地球規模で拡散するが、定常的にトリチウムが放出されている施設の近傍では、事故による一時的な放出も含めて、被ばく線量が無視できない可能性がある。そのために、施設周辺での環境条件を考慮した、ヒトへのトリチウム移行と被ばく線量のモデル化が必要になる。インターネット上でトリチウムの安全性を検索したら“500gのトリチウム水が、環境に流出すると、数十レムの放射線障害を引き起す”とか“ITERで使うトリチウムは小型水爆1000個分”とか恐ろしげな表現に出会った。また、“脂肪やDNAに入ったトリチウム(OBT)は体外に出て行きにくいので危ない”といった表現がトリチウム影響の量的な評価抜きで書かれていた。OBTの体内動態や被ばく線量評価に関しては、我々日本人研究者による研究が大いに貢献していると自負している。しかし、トリチウムの安全性の正しい評価に使われていないことは、研究者としての情報伝達能力のなさもあったのだろうが、はなはだ残念なことである。 線量評価には、気象条件、環境中での動植物への移行、土壌への吸着と再放出、人の食生活習慣、など、自然環境と人間環境に関する多くのパラメーターが関わってくる。そのために、これらの基本条件がはっきりしているシナリオのもとで、モデル間の国際比較が行われている。  5.2 モデル検証のための二つのシナリオ:仮想シナリオと観測シナリオ ヒトへの放射線影響評価のためのトリチウム環境動態モデルが、いかに巧妙に、かつ精細に作られていても、それが実際の線量評価に役立たなければ意味がない。実際に役立つことをたしかめることは、日本語で“モデルの評価”、“モデルの検証”、“モデルの実証”とさまざまに表現される。これらは一括して“モデルのテスト”と呼ばれる。 “モデルのテスト”には有効性の確認(Validation)と感度分析(Sensitivity analysis)が含まれる。さらに有効性の確認の過程には、モデル自身の辻棲(つじつま)があっているか、つまりモデルの入力データに対して出力データがきちんと求められているかということと、モデラーが描いているモデル像を正しく反映しているかの確認(Verification)が含まれている。本稿では、まとめて“モデルの検証”という表現を使うことにする。 モデルの検証や相互比較をするためには、二通りのシナリオがある。ひとつは、現実の観測データを使わずに、仮想的なトリチウム放出のシナリオにもとづいて、環境中濃度や人の被ばく線量を計算するものである。この場合は、Verificationまでは行かないで、モデルの数学的な仕組みの正当性の確認と現実に起こる事象と矛盾しないことの確認、すなわちVerificationを行うにとどまる。 完全なモデルの検証を行うためには、どうしても、現実に起こった(あるいは起こっている)トリチウム放出の現場から得られたデータや、実験室で得られたデータが必要になる。このような実測データに基づいたシナリオを観測シナリオと呼ぶことにする。 わが国では、残念なことに、放出源のはっきりした環境トリチウムの測定データで、公表されているものは皆無に等しい。しかし、幸いなことに、EMRASのトリチウム・炭素14ワーキンググルーブで、目本の放医研グルーブから提案されている“松葉中のトリチウム”シナリオの提示データとして、著者の知る限りでは日本ではじめて、放出源情報(放出量、放出時の気象条件)が入った環境トリチウム測定データが公開される見込みである。 いままで、日本の気象条件下での安全評価コードの検証は出来なかったといってよい。原子力施設の安全評価の基本となる放射性核種の大気拡散モデルは、よく知られている英国気象庁方式のガウス拡散モデルである。このモデルの野外環境での検証は、まったくなされていないにもかかわらず、安全評価のために使われているのは、奇妙な話である。国際的な研究の場で日本で使われている大気拡散モデルの検証が出来るので、大いに興味がある。  5.3 平衡モデルと動的モデル トリチウムの環境移行モデルは、おおきく二つに分かれる。ひとつは、各コンパートメント間のトリチウム移行を時間的に追いかけることが出来るもので、各コンパートメントに含まれるトリチウム量の時間的な変化率は他のコンパートメントに含まれるトリチウム量の一次関数として表される。このようなモデルは動的モデル(Dynamic model)とよばれ、トリチウム発生の状況や、気象条件が刻々変化するような場合の、環境中のトリチウム濃度の変化を時間的に追跡することが出来る。これまでに、開発された環境影響評価の計算コードは殆どがこの動的モデルである。 一方、トリチウムの放出が一定の割合で長時問続いている場合には、各コンパートメントのトリチウム量と比放射能は一定になる。アイソトーブ効果がなければ、比放射能はすべてのコンパートメントで等しくなる。たとえば、長期間ヒトが一定比放射能のトリチウム環境〔大気中水蒸気と飲料水、食品含有水]で生活すれば、体内の自由水のトリチウム比放射能は、体外トリチウムの比放射能に“ほぼ”等しくなる。ここで、“ほぼ”といったのは、トリチウムの物理的変化(トリチウム水の蒸発など)や化学変化(有機結合型トリチウムの生成や分解)における同位体効果を考慮すれば、コンパートメント間で比放射能に若千の違いが出てくるためである。このように、コンパートメント間がトリチウムの移行に関して平衡状態になっていると仮定するモデルのことを“平衡モデル”あるいは“定常状態モデル”という。動的モデルで時間を無限大にした時の答えが,平衡モデルでの答えになっているので、平衡モデルは動的モデルの特殊な場合であるともいえる。  5.4緊急時のトリチウム環境動態モデル 緊急時[事故時〕のトリチウム環境動態モデルは事故により、トリチウムが大量に環境に放出された時のリスク評価に用いられる。そのための計算コードは、目本でも外国でもたくさん作られている。代表的なものに、カナダオンタリオハイドロ社のETMOD、ドイツカールスルー工研究センタ一のUFOTRI,日本原子力研究所のETDOSE、ITRlDOSEなどがある。 これらのモデルで扱っているコンパートメントの数はさまざまであるが、基本的には以下のような経過をたどってトリチウム移行の時間経過と被ばく線量が計算される。 (1)大気中の拡散 計算目的とする時間帯を、一定の間隔で分割し、その間のガウスプルームの状態は変わらないとして近似計算する方法〔ガウスブルームモデル〕と、発生源でのトリチウムは大きさが刻々と変化する一塊の雲として放出されると仮定する方法〔パフモデル]がある。 (2)大気から土壊への移行 乾燥沈着(Dry deposition)と湿性沈着(Wet deposition)が対象になる。乾燥沈着はガス状態でのトリチウム水蒸気やトリチウムガスが土壌や植物に沈着することであり、湿性沈着は降水、降雪、結露など水の形で沈着することである。 土壌表面では,土壌水と大気中トリチウム水蒸気の交換も起こるが、この時のHTOフラックス(Bq/m2/h)は大気と土壌中の水蒸気圧差(Pa)に比例する。 (3)大気から植物への移行 大気から植物への移行は主として葉面での、植物体内白由水と大気中水分の交換によって起り。その過程はBelotのモデル2)で記述される。 (4)土壌中移行 土壌中のトリチウム水は植物根から吸収されて、可食植物のHTO,OBTとなる。また、一部は可食植物を経て河川、湖沼へと流れる。 TRlDOSEでは、この過程も考慮されている。 (5)植物中の移行 HTOは植物に取り込まれた後に、光合成によりOBTに転化される。OBTは種子や地下茎として貯蔵されるが、植物体内での生物的半減期については、よくわかっていない。IAEAのEMRASプログラムが進行すれば、かなり、様子が分かってくると期待される。 (6)動物への移行 コンパートメントモデルを用いた移行計算をすればよいが、個々の動物種についてのコンパートメント間の移行係数に関する情報は限られているので、小動物を使った実験や、限られた大型動物での実験結果から類推するしかない。 (7)被ばく線量の計算 ヒトについての被ばく線量評価コードは、よく整備されている。どのコードを便ってもHTOの寄与については大差がない。年齢依存性や、OBTの寄与まで考慮すると、コード間で計算結果に最大3倍程度のばらつきがでてくる。 5.5 定常放出時のトリチウム環境動態モデル TriStat 定常放出時のトリチウム環境影響評価コードとして、カールスルー工研究センターのRaskobが開発したNORMTRI 3)があるが、このコードはヨーロッパ人の食生活を基本したものであるので、日本人向けのコードを開発する必要がある。著者はRaskob氏と共同で、日本人向けのコードTristat〔Tritium Station Release]を最近開発した(論文準備中)。その概要を示そう。 トリチウム定常放出時の被ばく線量評価は、低線量の被ばくを長期間にわたって周辺住民がこうむるという点で、重要である。事故などで一時的に大量のトリチウムが放出された場合であれば、食物連鎖を介しての長期被ばくよりも、いかに早く発生源から退避するかということが主な間題になる。 定常放出モデルでは、まず最初に大気中のHT,およびHT濃度分布が計算されるが、放射能雲(プルーム)の拡散、すなわち放射能濃度の、放出源からの距離に応じた変化は、ガウス分布で近似されるのが普通である。ある地点での平均的な大気中トリチウム濃度は、その期間の平均的な気象条件(風向、風速、大気安定度)によって決まる。 個々人についての食物連鎖をすべて考慮することは不可能であるから、日本人なら日本人の、ドイツ人であればドイツ人の、平均的な飲食物をもとにして、食物連鎖を考えることになる。日本人の場合には、“標準日本人”と、日本人の平均的な栄養摂取、飲食物の種類、などが基本になる。また、日本人の食料のうち、相当部分は外国から輸入されているので、会料全体の国内自給率は40%程度になったしまっているが、トリチウムのリスク評価上はすべて自給されていることにする。これは、安全側の評価になる。 厚生労働省が発行している“国民栄養の現状”のデータをもとに、日本人の“標準食”を構成し、そこに含まれる、植物性食品、動物性食品、および飲料水が、汚染地域から供給されていると想定して、Tristatモデルは作られている。 Tristatでは、発生源でのHT/HTO比を変えて、計算できる。HTは地表に沈着して、生物作用によりHTOに変換されるが、こうして作られたHTOは再び、大気に放出されてあらたなHTO源となる。 Tristatは、このようなトリチウム再放出の効果も考えて作られている。Tristatブログラムは、すべての方向に同じ頻度で風が吹くとし、かつ、HTOの沈着量と再放出量は等しく、かつ同時に起こると仮定しているので、HTOの再放出は考慮しない。また、土壌水の比放射能と大気中水分の比放射能は等しいとする。Tristatの全体像を図1に示してある。 わが国の飼料自給率は約30%である。飼料作物の種類は、わが国とヨーロッパでは異なるが、Tristatでは、RaskobがNORMTRIで用いている飼料作物名と、畜産動物によるそれらの毎日摂取量をモデル構成のために用いられている。また、日本の気候は温帯から、亜熱帯にまで及んでおり、地域差がおおきく、夏と冬を厳密に区別することがきない。そのこともあり、一年を通じて同じ飼料成分を仮定している。畜産物としては、乳牛、肉牛、豚、肉鶏、卵用鶏、のみを考慮している。 また、植物性食品としては、穀類、豆類、果実類、野菜類、イモ類を対象とし、海藻類や砂糖類は除外されている。表1はTristatで用いられる主なパラメーターの一覧である。これらの、パラメータ一は、Tristatコードの入力画面で、客易に変更修正することができる。目本人の平均的飲食物量のパラメーターは、上記の“国民栄養の現状”を参考にしている。 以上のような、食物連鎖モデルはきわめて単純化したモデルであるが、トリチウム取り込み量評価のために最終的に必要なパラメーターは、全飲食物から摂取される、自由水型水素と有機結合型水素の量とそれらの比放射能である。 〔以下次号] 参考文献 1) 百島規幸、地球におけるトリチウムインベントリー、昭和62年度文部省科学研究費補助金研究成果報告書トリチウム資料集88、昭和63年3月pp.387-390 2) Berot,Y.,Gauther,D.,Camus,H.,and Caput,C. 1979,Health Physics 37, 575 3) Raskob,W. Description of NORMMTRI:a Computer Program for Assessing the Off-site Consequences from Air-Borne Rereases of Tritium during,Normal Operation of Nuclear Facilities, KfK 5364,Oktober 1994. |