|

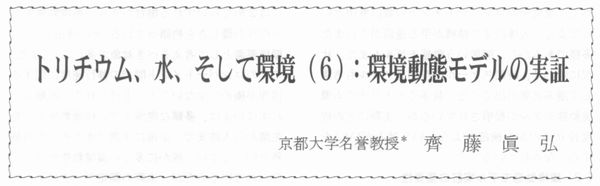

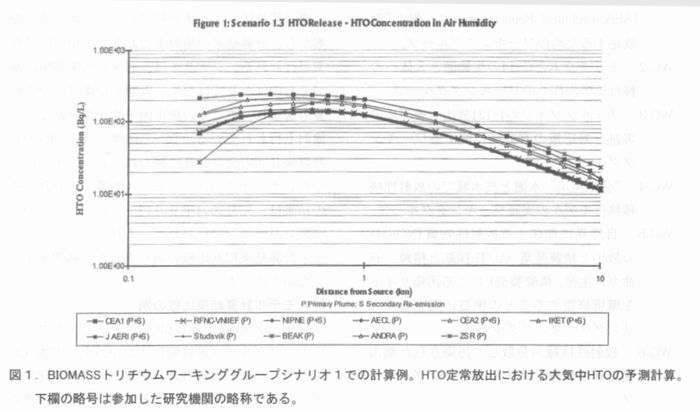

| 丂 丂偼偠傔偵 丂 曻幩擻偺恖懱塭嬁傪昡壙偡傞偨傔偵偼丄偦偺娐嫬拞偱偺摦懺傪惓偟偔梊應偡傞偙偲偑昁梫偱偁傝丄偦偺偨傔偺娐嫬摦懺儌僨儖偑悢懡偔嶌傜傟偰偄傞丅僩儕僠僂儉偵娭偡傞摦懺儌僨儖椺傪慜夞偵徯夘偟偨丅偟偐偟丄儌僨儖偑梊應偡傞寢壥偑偁偭偰偄側偄偲偍榖偵側傜側偄丅儌僨儖偺峔憿傗偦偺寁嶼朄偑偁偭偰偄傞偐偳偆偐偺昡壙乮Validation乯偼丄幚嵺偺娤應僨乕僞偲偺斾妑偵傛偭偰巒傔偰壜擻偲側傞偑丄偦偺偨傔偺崙嵺嫟摨僾儘僕僃僋僩偑俬俙俤俙偵傛偭偰峴傢傟偰偄傞丅昅幰偼偦偺拞偺僩儕僠僂儉儚乕僉儞僌僌儖乕僾偵嶲壛偟偰偄傞偑丄尰嵼恑峴拞偺嶌嬈偺奣梫偲壽戣偵偮偄偰丄姶憐傕岎偊偰徯夘偟丄偙偺僔儕乕僘偺掲傔偔偔傝偲偝偣偰偄偨偩偔丅 丂丂俇丏侾慄検昡壙儌僨儖偲娐嫬摦懺儌僨儖偵偍偗傞昡壙寢壥偺晄妋幚惈 丂曻幩慄杊岇偺尰応偺恖偨偪偵偼偍側偠傒偺傾僀僜僩乕僽朄椷廤偵偼丄曻幩慄巤愝偺拞傗丄偦偙偐傜娐嫬拞偵曻弌偝傟傞曻幩擻偺擹搙偵偮偄偰丄嵶偐偔偝傑偞傑側妀庬偵偮偄偰擹搙尷搙偑掕傔傜傟偰偄傞丅朄椷偺嵶懃偱偼丄崙嵺曻幩慄杊岇埾堳夛乮俬俠俼俹乯偺姪崘傪傕偲偵丄嬶懱揑側抣偑寛傔傜傟偰偄傞偑丄傕偲傕偲偳偺傛偆側嬝摴偱朿戝側悢偺妀庬偵偮偄偰擹搙尷搙偑寛傔傜傟偰偄傞偺偐丄曻幩慄娗棟偺尰応偵偄偨帪偼惓捈晄巚媍偵巚偭偰偄偨丅 朄椷偺暿昞偱弌偰偔傞偝傑偞傑側擹搙婯惂抣偼丄傕偲傕偲偼曻幩擻偺懱撪摦懺傗慄検昡壙儌僨儖傪傕偲偵偟偰摫偒弌偝傟偨傕偺偱偁傞丅偨偲偊偽丄撪晹旐偽偔慄検偺昡壙偵偼丄僸僩偵傛傞愛庢検丄懱撪偱偺巆棷嬋慄丄懱撪巆棷偺擭楊埶懚惈丄愛庢偝傟偨妀庬偺壔妛宍側偳偑昁梫偱偁傞丅傑偨丄懱撪巆棷検偺悇掕偵偼丄懱撪偺惉暘傪偄偔偮偐偺婎杮揑側惉暘偵傢偗偰丄偦傟偧傟偺惉暘偵偳傟偩偗偺妀庬偑巆偭偰偄傞偐丄偁傞偄偼拁愊偝傟偰偄傞偐傪悇掕偟崌嶼偡傞曽朄偑偲傜傟傞丅偙傟傜婎杮揑側惉暘偼僐儞僷乕僩儊儞僩偲屇偽傟傞丅懱撪旐敇慄検昡壙偺偨傔偺僐儞僷乕僩儊儞僩儌僨儖傪嶌傞偵偼丄傑偢丄摦暔幚尡偱摼傜傟偨寢壥丄悢彮側偄僸僩偐傜摼傜傟偨戙幱僨乕僞丄懠偺椶帡妀庬偱摼傜傟偨僨乕僞偐傜偺椶悇偵傛偭偰丄昁梫側僷儔儊乕僞偑寛傔傜傟傞丅摉慠偙傟傜偺僷儔儊乕僞偵偼懡偔偺晄妋幚偝偑娷傑傟偰偄傞偐傜丄儌僨儖傪嶌偭偰摼傜傟偨旐偽偔慄検偵傕戝偒側晄妋幚偝偑娷傑傟傞偙偲偵側傞丅偦偙偱丄偙傟傜偺晄妋幚偝傪峫椂偟偰丄嵟廔揑偵偼廩暘偵埨慡懁偱偁傞偲偄偆帺怣偑帩偰傞偲偙傠偱丄愛庢偟偨妀庬検偁偨傝偺旐偽偔慄検乮偡側傢偪慄検姺嶼學悢乯偑昡壙偝傟傞丅 丂朄婯惂偱弌偰偔傞婯惂抣偼丄忋婰偺傛偆偵丄僷儔儊乕僞偺晄妋幚惈傪峫椂偟偨偆偊偱丄埨慡懁偵寛傔傜傟傞偑丄娐嫬怽偺妀庬偵偮偄偰偼偦偆娙扨偱偼側偄丅僩儕僠僂儉偑娐嫬偵曻弌偝傟傞応崌丄偳偙傑偱偺検偱偁傟偽丄僸僩傊偺旐偽偔傪掕傔傜傟偨尷搙埲壓偵偍偝偊傜傟傞偐偲偄偆娫戣偼丄抧堟摿惈傗敪惗尮偺忣曬傪壛枴偟偨娐嫬摦懺偑傢偐傜側偄偲夝偔偙偲偼弌棃側偄丅側偵偟傠恖懱偵斾傋偰丄娐嫬拞偺僐儞僷乕僩儊儞僩偺悢偼柍尷偲偄偭偰傛偔丄恖懱偵傑偱妀庬偑帄傞摴嬝偑偙傟傑偨懡條偱偁傞偐傜丄娬嫃偄偆摦懺儌僨儖傕傑偨丄忬嫷偵崌傢偣丄帪娫僗働乕儖傗嬻娫僗働乕儖傕峫椂偟偰慖傇昁梫偑弌偰偔傞丅悢懡偔偺僩儕僠僂儉娐嫬摦懺儌僨儖偑採彞偝傟偰偄傞偑丄幚嵺偵偳偺掱搙栶棫偮偺偐傪専徹偟傛偆偲偄偆帋傒偑IAEA傪拞怱偵側偝傟偰偄傞丅 丂丂俇丏俀娐嫬摦懺儌僨儖幚徹偺廳梫惈 丂懱撪旐敇慄検昡壙偼丄慜弎偺傛偆偵偟偰峴傢傟傞偑丄偙偺応崌偺弌敪揰偼丄懱撪偵愛庢偝傟偨妀庬偺検丄偁傞偄偼偦偺嫙媼尮偱偁傞偲偙傠偺嬻婥拞傗悈拞偺妀庬擹搙偱偁傝丄僜乕僗僞乕儉丄偡側傢偪愛庢尮偵偮偄偰偺忣曬偑偼偭偒傝偟偰偄傞丅偱偼丄偙偺愛庢尮偺忣曬偼偳偆傗偭偰摼傜傟傞偩傠偆偐丅傕偭偲傕丄庤偭庢傝憗偄曽朄偼丄幚嵺偵丄恖偑惗妶偡傞娐嫬拞偺曻幩擻傪應掕偡傞偙偲偱偁傞偑丄屄乆偺恖傗廤抍偺丄帪娫揑偵傕嬻娫揑偵傕曄摦偡傞娐嫬拞偺曻幩擻傪應掕偟懕偗傞偙偲偼尰幚揑偵偼弌棃側偄偺偱丄揔摉側儌僨儖傪巊偭偰寁嶼昡壙偡傞偙偲偑昁梫偵側傞丅偙偺傛偆側儌僨儖偺偙偲傪娐嫬摦懺儌僨儖偲偄偆偑丄堦斒揑偵巊傢傟傞偺偼丄撪晹旐偽偔昡壙儌僨儖偲摨偠偔僐儞僷乕僩儊儞僩儌僨儖偱偁傞丅揱摑揑側慄宍僐儞僷乕僩儊儞僩儌僨儖偱偼丄傑偢丄曻幩擻偺摦懺偵娭學偟偰偄傞廳梫側僐儞僷乕僩儊儞僩偲丄偦偺娫偱偺埲崀宎楬傪柧傜偐偵偟乮儌僨儖偺奣擮傪偼偭偒傝偝偣傞乯丄偦偺師偵偼僐儞僷乕僩儊儞僩偺戝偒偝偲丄僐儞僷乕僩儊儞僩娫偱偺妀庬偺堏峴懍搙傪愝掕偡傞偙偲偵側傞丅 嵟嬤乬娐嫬偺曻幩慄杊岇乭偲偄偆偙偲偑榖戣偵側偭偰偄傞偑丄偙傟偵偼丄擇偮偺堄枴偑偁傞丅傂偲偮偼丄娐嫬傪曻幩擻墭愼偐傜庣傞偲偄偆偙偲偱偁傝丄傕偆堦偮偼丄娐嫬偺惗懺宯偵懳偡傞曻幩慄塭嬁傪彫偝偔偡傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅偙傟傜偺栚揑偺偨傔偵偼丄揔愗側娐嫬摦懺儌僨儖傪巊偭偰丄敪惗尮忣曬傪傕偲偵丄帪娫揑嬻娫揑側妀庬堏峴傪梊應偟側偗傟偽側傜偢丄偙傟傑偱偵丄懡偔偺儌僨儖偑嶌傜傟偨丅偟偐偟丄偦傟傜偺儌僨儖偵傛偭偰梊應偝傟偨寢壥偼丄幚應抣偵斾傋偰丄戝偒偄応崌偵偼俀寘偔傜偄偢傟傞応崌偑偁傝丄娐嫬摦懺儌僨儖嶌傝偺擄偟偝傪暔岅偭偰偄傞丅偦偺棟桼偲偟偰丄娐嫬梫慺偲偟偰峫偊傞傋偒懳徾偑懡偄偙偲丄傑偨丄偙偙偺僐儞僷乕僩儊儞僩娫偱偺堏峴懍搙偵娭偡傞忣曬偑嬌傔偰彮側偄偙偲偑忋偘傜傟傞丅岆夝傪嫲傟偢偵偄偊偽丄懡條側娐嫬壓偱偺妀庬摦懺傪丄敪惗尮偐傜恖懱傑偱丄惓妋偵梊應偱偒傞儌僨儖偼奆柍偲偄偭偰傛偄丅妋偐偵懡偔偺娐嫬摦懺儌僨儖偑嶌傜傟偰偄傞偺偩偑丄幚嵺偺應掕僨乕僞偵傛偭偰儌僨儖偺桳梡惈偑幚徹偝傟偰偄傞儌僨儖偼尷傜傟偰偄傞丅 丂丂俇丏俁丂俤俵俼俙俽 丂俬俙俤俙偱偼丄偙傟傑偱偵丄妀擱椏僒僀僋儖傗妀攑婞暔張暘偵娭楢偟偰曻幩惈妀庬偺娐嫬拞嫇摦傪柧傜偐偵偟偦偺惈幙傪夝愅偡傞偨傔偵丄堦楢偺崙嵺嫟摨僾儘僕僃僋僩傪幚巤偟丄娐嫬塭嬁昡壙偺庤朄偺夵慞偵偮偲傔偰偒偨丅媽偄傕偺偐傜弴偵嫇偘傞偲丄倁俙俵俹乮VALidation of environmental Model 娐嫬儌僨儖偵傛傞昡壙偺幚徹乯丄BIOMOVIS嘦 乮BIOspheric MOdel Validation Study 惗暔寳儌僨儖偺幚徹尋媶乯丄BIOMASS乮BIOsphere Modelling and ASSesment 惗暔寳偺儌僨儕儞僌偲塭嬁昡壙乯丄 EMRAS(Environmental Modelling for Radiation Safety 曻幩慄埨慡偺偨傔偺娐嫬儌僨儕儞僌乯偱偁傞丅偙偺嵟屻偺俤俵俼俙俽偵偮偄偰偼丄埲慜偵傕弎傋偨偑丄嶐擭俀侽侽俁擭偐傜棫偪忋偑傝尰嵼恑峴拞偺僾儘僌儔儉偱丄偦偺庡栚揑偼埲壓偺係偮偱偁傞丅 丒娐嫬儌僨儖偺梊憐擻椡偑傑偩傛偔傢偐偭偰偄側偄暘栰偵拲栚偡傞 丒摿庩側娐嫬乮搒巗娐嫬丄悈寳娐嫬摍乯傊偺曻幩惈妀庬曻弌偺塭嬁丄 丒墭愼偟偨僒僀僩偺娐嫬廋暅 丒僸僩埲奜偺惗暔偵懳偡傞娐嫬曻幩擻塭嬁 偙傟傜偺栚揑傪偼偨偡偨傔偵丄埲壓偺傛偆側俇偮偺儚乕僉儞僌僌儖乕僾乮倂俧乯偑嶌傜傟偰偄傞丅 愱栧奜偺梡岅偱曄側栚杮岅栿偑偁傞偐傕偟傟側偄偑偍嫋偟傪婅偆丅 倂俧侾丗乬捠忢娐嫬壓偱偺曻幩惈妀庬堏峴傪梊應偡傞偨傔偺僷儔儊乕僞乕僴儞僪僽僢僋乭 IAEA丂Technical Report Series N0.364乭傪夵掕偡傞偨傔偺儚乕僉儞僌僌儖乕僾丅 倂俧俀丗僩儕僠僂儉偲俠亅侾係偺惗暔寳偲恖懱傊偺堏峴儌僨儖嶌傝偺儚乕僉儞僌僌儖乕僽丅 倂俧俁丗僠僃儖僲僽僀儕偺僩侾俁侾曻弌丗儌僨儖偺幚徹偲懳墳嶔偺桳岠惈偵娭偡傞儚乕僉儞僌僌儖乕僽 倂俧係丗乬暘悈壨愳乭悈寳偲婦悈堟偱偺曻幩惈妀庬堏峴儌僨儖偺幚徹儚乕僉儞僌僌儖乕僽 倂俧俆丗帺慠奅偵懚嵼偡傞曻幩惈暔幙乮俶俷俼俵乯偺曻弌偲惛楤嶻嬈乮倀乛俿倛嵦峼偲惛楤丄愇桘僈僗惗嶻丄椨巁惢憿乯偵傛傞墭愼僒僀僩傪娐嫬廋暅偡傞偙偲偺曋塿偵娭偡傞儌僨儕儞僌儚乕僉儞僌僌儖乕僾 倂俧俇丗曻幩惈妀庬偑暘嶶偟偰墭愼偝傟偨搒巗寳偺廋暅昡壙偵娭偡傞儚乕僉儞僌僌儖乕僽 挊幰偼丄俀斣栚偺僩儕僠僂儉偲俠乚侾係偺儚乕僉儞僌僌儖乕僾乮埲壓俿俠倂俧偲偐偔乯偵俤俵俼俙俽偺慡恎偱偁傞俛倢俷俵俙俽俽埲棃嶲壛偟偰偄傞丅嶲壛幰偼栺俀侽柤偱丄僌儖乕僽儕乕僟乕偼僇僫僟尨巕椡岞幮僠儑乕僋儕僶乕尋媶強乮俙俤俠俴乯偺Phil.Davis巵偱偁傞丅嶲壛幰偺弌恎抧偼僀僊儕僗丄僪僀僣丄僽儔儞僗丄儖乕儅僯傾丄僆儔儞僟丄儘僔傾丄娯崙丄栚杮丄僇僫僟丄側偳懡嵤偱丄岞揑側婡娭偐傜攈堚偝傟偨恖偑戝懡悢偩偑丄屄恖揑偵儃儔儞僥傾偱嶲壛偟偰偄傞恖傕偄傞丅枖丄夛崌偼枅擭丄弔壞偲俀夞峴傢傟傞偑丄嶲壛帒嬥側偳偺娭學偱丄恖偺弌擖傝偑寢峔偁傞丅 俿俠倂俧偺嶌嬈偼師偺傛偆偵恑傔傜傟偰偄傞丅嵟弶偵丄儌僨儔乕偵偼丄戝婥拞傗悈拞偺娐嫬僩儕僠僂儉應掕僨乕僞偲娭楢偟偨娐嫬僷儔儊乕僞偺抣乮婥徾忦審側偳乯偑採嫙偝傟丄偦傟傜偵婎偯偄偰儌僨儔乕偼丄摦怉暔拞偺僩儕僠僂儉擹搙傗僸僩僿偺旐偽偔慄検側偳傪丄偦傟偧傟偺儌僨儖傪巊偭偰寁嶼偡傞丅僔僫儕僆偺採埬幰偼幚應抣傪傕偭偰偄傞偑丄偦偺寢壥偼丄堦摨偺寁嶼寢壥偑傑偲傑傞傑偱柧傜偐偵偝傟側偄丅寁嶼偺弌敪揰偲側傞娐嫬僨乕僞偐傜丄儌僨儖寁嶼偵媮傔傜傟偰偄傞忣曬傑偱偺堦楢偺棳傟偼僔僫儕僆偲屇偽傟傞丅僔僫儕僆偺採埬偐傜丄寁嶼寢壥偺専摙傑偱偍傛偦敿擭偺娫偵嶌嬈偑峴傢傟傞丅僔僫儕僆偼丄昁偢偟傕幚應抣偵婎偯偔傕偺傁偐傝偱偼側偔丄壖憐揑側忦審壓偱偺寁嶼傕娷傑傟丄旐偽偔偺寛掕場巕傗寛掕宱楬側偳偺専摙傕峴傢傟偰偄傞丅俿俠倂俧偼嶐擭乮俀侽侽俁擭乯偺侾侽寧埲棃俁夞偺夛崌偑婛偵奐偐傟偰偍傝丄偡偱偵擇偮偺僔僫儕僆偵偮偄偰偺儌僨儖寁嶼偑峴傢傟丄偦偺寢壥偼丄愭寧俀侽侽係擭俋寧侾俁亅侾俈擔偵僪僀僣偺僶乕僨儞僶乕僨儞偱峴傢傟偨丅偙傟傜擇偮偺僔僫儕僆偲寁嶼寢壥憡屳斾妑偺偁傜傑偟傪丄姶憐傪傑偠偊側偑傜弎傋傛偆丅 丂丂俇丏係丂儌僨儖寁嶼寢壥斾妑偺椺 丂俤俵俼俙俽偺慜恎偱偁傞俛倢俷俵俙俽俽偺僩儕僠僂儉儚乕僉儞僌僌儖乕僽嵟廔曬崘俢偼俬俙俤俙傛傝弌斉偝傟偰偄傞丅俤俵俼俙俽偼尰嵼恑峴拞偱偁傝丄嶌嬈搑拞偺僨乕僞偺岞昞偼弌棃側偄丅偦偙偱丄儌僨儖寁嶼偺寢壥偺偽傜偮偒偺戝偒偝偑偳傫側傕偺偐傪尒傞偨傔偵丄俛倢俷俵俙俽俽偱偺寁嶼寢壥椺傪帵偦偆丅俤俵俼俙俽亅俿俠倂俧偱偺僔僫儕僆寁嶼偱傕帡偨傝婑偭偨傝偺偽傜偮偒偑偁傞丅 丂恾侾偼僩儕僠僂儉悈忲婥偑掕忢揑偵曻弌偝傟偨応崌偺戝婥拞擹搙偺寁嶼寢壥偱丄壖憐僔僫儕僆偵婎偯偄偨寁嶼偱偁傞丅戝婥奼嶶僐乕僪偼偳偙偺崙偱傕惍旛偝傟偰偄偰丄偦偺寢壥偼傛偔堦抳偟偦偆偩偑丄幚嵺偼偦偆偱傕側偄丅抧昞偱偺媧拝傗嵞曻弌検偺昡壙丄僽儖乕儉偺峀偑傝偺昡壙丄側偳偺埖偄偵傛偭偰寁嶼寢壥偼堘偭偰偔傞丅僩儕僠僂儉敪惗尮偺偛偔嬤偔傪彍偄偰丄偽傜偮偒偺斖埻偼嵟掅偺昡壙抣偺傎傏俀攞偵廂傑偭偰偄傞丅旕忢偵傛偔堦抳偟偰偄傞偲尒傞傋偒偱偁傞丅 丂恾俀偼僼儔儞僗偺僔僫儕僆偱偺寁嶼寢壥偱怉暔偺慻怐撪俥倂俿偵娭偡傞寁嶼寢壥偱偁傞丅偙偺応崌偼丄戝婥拞僩儕僠僂儉偺怉暔傊偺捑拝棪丄幖搙丄怉暔偐傜偺嵞曻弌側偳懡偔偺忦審偺偲傝曽偵傛偭偰寁嶼寢壥偵偍傛偦堦寘偺偽傜偮偒偑弌偰偒偨丅梊應寢壥偑摉偰偵側傜側偄偐傜儌僨儕儞僌偼僫儞僙儞僗偩偲偄偆堄尒傕偁傞偑丄埲忋偺傛偆偵儌僨儖寁嶼寢壥偵偽傜偮偒偑偁傞偙偲偼丄儌僨儕儞僌偺壙抣傪壓偘傞偙偲偵偼側傜側偄丅傓偟傠懌傝側偄僨乕僞偼壗偐丄偳偺傛偆偵僨乕僞傪廤傔偨傜傛偄偺偐丄儌僨儖偺奣擮偼偁偭偰偄傞偺偐丄側偳側偳儌僨儕儞僌偲幚尡偺椉曽偵僼傿乕僪僶僢僋偝傟偰椉曽偺幙傪崅傔傞偺偵栶偵棫偮丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  丂 丂丂丂俇丏俆丂嵟嬤偺俤俵俼俙俽亅俿俠倂俧偺妶摦丗俀偮偺僔僫儕僆偵傛傞儌僨儖寁嶼憡屳斾妑 丂丂丂俇丏俆丏僄僷乕僠屛僔僫儕僆 丂俙俤俠俴偐傜採埬偝傟偨僔僫儕僆偱偁傞丅俙俤俠俴僠儑乕僋儕僶乕尋媶強偺晘抧撪偵偁傞僷乕僠屛偼捈宎栺俇侽侽倣丄怺偝嵟戝係倣傎偳偺彫偝側屛偱偁傞丅偙偙偵偼丄嬤偔偺攑婞暔張棟巤愝偐傜掕忢揑偵僩儕僠僂儉悈偑棳擖偟偰偍傝丄屛悈偺僩儕僠僂儉擹搙偼掕忢忬懺偵偁傞丅屛偵偼俆偮偺彫愳偐傜偺悈偑棳擖偟偰偍傝丄偙偺偆偪偺擇偮偑僩儕僠僂儉偺棳擖尮偲側偭偰偄傞丅屛悈偺僩儕僠僂儉擹搙偼搚偵俁偮偺嵦庢揰偱丄昞憌悈丄掙憌塱丄掙幙娷桳悈偑應掕偝傟丄嬻婥拞擹搙傕應掕偝傟偰偄傞丅挭悈拞偺暯嬒僩儕僠僂儉擹搙偼栺係俛倯乛們們偱偁傞丅儌僨儔乕偼偙傟傜偺應掕忣曬傪傕偲偵丄嫑乮僇儚僇儅僗丄僽儖僿僢僪乮側傑偢偺拠栤乯乯丄怉暔乮傾儚僈僄儕丄悈憪丄憯乯丄偍傛傃懲愊暔偵娷傑傟傞俥倂俿偲俷俛俿偺斾曻幩擻傪梊憐偡傞栿偱偁傞丅俢倎倴倝倱払偼丄摼傜傟偨應掕僨乕僞傪徻嵶偵専摙偟偰偄偰丄傑傕側偔榑暥偲偟偰岞昞偝傟傞丅傕偪傠傫丄偦偺撪梕 偼寁嶼寢壥偑弌傞傑偱儌僨儔乕偵偼抦傜偝傟側偐偭偨丅儌僨儔乕偺杦偳偼丄暯峵忬懺傪壖掕偟偨儌僨儖傪巊偭偰寁嶼偟偨偺偱丄俥倂俿偺寁嶼寢壥偼幚應抣嬤偄抣偱偁偭偨丅偨偩丄椺奜揑偵側傑偢偱偺挊幰偲俧巵偺寁嶼寢壥偑幚應抣偺俀攞嬤偄抣偲側偭偨丅挊幰偺応崌丄側傑偢偑掙嬤偔偵偡傒崅擹搙偺僩儕僠僂儉悈偵偄偮傕偝傜偝傟偰偄傞偲壖掕偟偨偨傔偱偁傞丅嫑偺俷俛俿偵偮偄偰偺梊憐偼丄偨偩堦偮偺儌僨儖傪彍偒丄採弌偝傟偨懠偺俈偮偺寁嶼寢壥偡傋偰偑幚應抣偐傜俆侽侾侽侽亾奜傟偨梊憐傪偟偰偄偰丄嵟戝偺梊應抣偼嵟彫偺梊應抣偺傎傏俇攞傕偁偭偨丅偦偺杽桼偲偟偰丄堦偮偵偼丄嫑偺惗懅娐嫬偱偺俥倂俿擹搙梊憐偺偽傜偮偒偱偁傝丄傕偆傂偲偮偺棟桼偼丄俥倂俿擹搙偐傜俷俛俿擹搙傪摫偔嵺偵梡偄傜傟傞俷俛俿惗惉偺嵺偺傾僀僜僩乕僾岠壥掕悢乮Discrimination Factor,DF乯偺慖戰偵偁傞丅杮棃儌僨儖寁嶼偼丄僷儔儊乕僞偺抣偑傢偐傜側偄偲寁嶼偼弌棃側偄偺偩偑丄崱夞偺傛偆側僔僫儕僆偩偲丄夁嫀偺暥專僨乕僞偵傕昁梫側僷儔儊乕僞偑傎偲傫偳尒偮偐傜側偄偺偱丄俬椶悇傗憐憸偱寛傔傜傟偨僷儔儊乕僞偑巊傢傟傞丅幚嵺偵巊傢傟偨俢俥偺抣偼0.35-0.7偺斖埻偵偁傝丄憐掕偝傟偨俥倂俿擹搙偺偽傜偮偒傪峫椂偡傟偽丄梊應俷俛俿擹搙乛娤應擹搙偺斾乮俹乛侽斾乯偑嵟戝俇偵側偭偰傕晄巚媍偱偼側偄丅幚應偵傛偭偰摼傜傟偨俢俥抣偼0.79乮擇枃奓丄僇儚僇儅僗丄側傑偢偺偄偯傟偵偮偄偰傕摨偠抣乯偱偁偭偨丅 丂挊幰偵偲偭偰柺敀偄偺偼丄晛捠変乆偼丄儌僨儖偱曋傢傟傞僷儔儊乕僞偺抣偑偒傑傜側偄偲儌僨儖寁嶼偼巒傔偵偔偄偺偩偑丄椶悇偱偁傟丄憐憸偱偁傟丄偲傕偐偔傗偭偰傒傞偲偄偆儌僨儔乕偺巔惃偱偁傞丅幚應偺僨乕僞偑奐帵偝傟偰偐傜丄儌僨儖傪尒捈偟偰傒傞偲丄儌僨儖偺峔憿偺偳偙傪庤捈偟偟偨傜傛偄偐偑傛偔傢偐傝丄儌僨儕儞僌偲幚尡偺傛偄嫤挷娭學偑惗傑傟偰偔傞丅 丂丂俇丏俆丏俀 戝摛僔僫儕僆 丂娯崙偺僌儖乕僽偐傜採嫙偝傟偨僔僫儕僆偱偁傞丅怉暔嵧攟梡偺戝偒側僌儘乕僽儃僢僋僗偺拞偱丄戝摛傪嵧攟偟丄僩儕僠僂儉悈忲婥傊偺敇業傪侾帪娫峴偭偰偐傜栰奜娐嫬偵堏偟懼偊傞幚尡偑峴傢傟偨丅偙偺僔僫儕僆偱偼丄戝婥拞僩儕僠僂儉偺梩柺偐傜偺媧廂偑僥乕儅偱偁傞丅戝摛惗挿偺偄偔偮偐偺帪婜乮惉挿婜丄寢幚婜丄廂妌慜乯偵僩儕僠僂儉敇業 幚尡偑峴傢傟丄敇業捈屻偐傜廂妌傑偱偺偄偔偮偐偺帪婜偵俥倂俿偲俷俛俿偺應掕偑偝傟偰偄傞丅儌僨儔堦偵偼敇業帪丄敇業屻偺婥徾忦審傗丄敇業帪偺戝婥拞偲儕僠僂儉擹搙側偳偺忣曬偑採嫙偝傟丄應掕寢壥傪梊應偡傞偙偲偑媮傔傜傟傞丅 偙偺僔僫儕僆偱傕儌僨儔乕偑丄夁嫀偺敪昞僨乕僞傗暥專側偳偐傜捈愙棙梡偱偒傞忣曬偼傎偲傫偳側偔偰丄椶悇偡傞偐棟榑揑偵梊應偡傞傎偐偼側偄丅偦偺寢壥丄儌僨儖寁嶼偺寢壥偵偼丄儌僨儖栤偱戝曄側偽傜偮偒偑偁傞丅椺偊偽敇業偐傜俀係帪娫屻偺戝摛抣暔懱撪俥倂俿斾曻幩擻偺幚應寢壥偼3.9Bq/cc偱偁傞偺偵懳偟偰梊應寢壥偼0.058-8.7亊105Bq/cc偲幚偵俈寘傕偺傁傜偮偒偑偁傞丅偪側傒偵挊幰偺梊應寢壥偼482Bq/cc偱偁偭偨偐傜丄傑偁傑偁偺寢壥偱偁偭偨偲傕偄偊傞偑丄崱悽奅偱奐敪偝傟偰偄傞怘暔楢嵔儌僨儖偺幚忣傪帵偟偰偄傞偲傕偄偊傞丅傑偨丄堦斒揑偵暋嶨側儌僨儖傎偳丄傑偨僟僀僫儈僢僋儌僨儖偺傎偆偑丄幚應抣偐傜棧傟偨梊應傪偟偰偄偨傛偆偵巚偆丅尰嵼恑峴拞偺嶌嬈側偺偱丄嬶懱揑側僨乕僞偼岞昞偱偒側偄偑丄儌僨儖寁嶼傪峴偭偨尋媶幰偼丄嶲壛崙傪戙昞偡傞尋媶幰偱偁傝丄寁嶼僐乕僪傕崙嵺揑偵傛偔抦傜傟偨傕偺偑懡偄丅偦傟偵傕偐偐傢傜偢寁嶼寢壥偺偽傜偮偒偑戝偒偄偙偲偱偙偺僾儘僕僃僋僩偺壽戣偺堦偮偑柧傜偐偵側偭偨丅 丂戝婥偐傜怉暔傊偺僩儕僠僂儉堏峴僷儔儊乕僞傪丄懡偔偺怉暔偵偮偄偰幚尡揑偵媮傔傞偵偼丄戝曄側楯椡偲偍嬥偑昁梫偱偁傞丅戙昞揑側偄偔偮偐偺怉暔偵偮偄偰丄婎杮偲側傞僷儔儊乕僞乮戝婥偐傜偺堏峴懍搙掕悢丄搚忞偐傜偺堏峴懍搙掕悢側偳乯傪寛掕偟丄偦傟傜偺抣傪摑堦揑偵摫偒弌偣傞傛偆側棟榑傪嶌傞偙偲偑昁梫偩傠偆丅 丂丂偍傢傝偵 丂僩儕僠僂儉偺娐嫬摦懺偲慄検昡壙朄偵偮偄偰丄偙偺係敿悽婭偺曕傒傪徯夘偟偰偒偨丅僩儕僠僂儉偺摦懺尋媶偼悈慺偺摦懺尋媶偵捠偢傞丅惗暔寳偵偍偗傞悈偺怳傞晳偄偼堄奜偲傢偐偭偰偄側偄丅嫑夘椶偺懱撪偺悈偼愨偊偢娐嫬偺悈偲擖傟懼傢偭偰偄傞丅傑偨丄抧忋偺怉暔傕梩傪捠偟偰丄愨偊偢戝婥拞偲娫偱悈暘偺岎姺傪偟偰偄傞丅偟偰傒傞偲丄惗柦偵偲偭偰昁恵側懠偺旝検尦慺傗壔崌暔傕丄恖懱偲娐嫬偲偺娫偱峴偒棃偟偰偄傞偺偱偼側偄偐偲偄偆婥偑偡傞丅僩儕僠僂儉偺尋媶傪捠偠偰丄惗柦偼悈偺拞偱嶌傜傟惗偐偝傟偰偄傞偙偲傪夵傔偰巚偆丅俛倢俷俵俙俽俽偲俤俵俼俙俽偵嶲壛偟偰丄妛傫偩偙偲偺堦偮偼丄帺慠傪尒傞偲偒偵儕僯傾僗働乕儖偱偼偩傔偱儘僌僗働乕儖偱傕偺傪尒側偄偲偄偗側偄偲偄偆偙偲偱偁傞丅変乆偑帺慠娐嫬傪悢幃偱昞尰偟傛偆偲偡傞帪偵偼懳悢栚惙偱峫偊偨傎偆偑傛偄傛偆側婥偑偟偰偄傞丅堦寘偺岆嵎斖埻偱梊應偱偒偨側傜忋弌棃偲偄偆傋偒偩傠偆丅 丂娐嫬偵偍偗傞僩儕僠僂儉偺嫇摦偼丄偄傑偩傕偭偰傢偐傜側偄晹暘偑懡偄丅俤俵俼俙俽偺妶摦偼丄壗偑傢偐偭偰偍傝丄壗偑壽戣偱偁傞偐傪柧傜偐偵偡傞揰偱戝偒側堄媊偑偁傞丅庒偄悽戙偺恖偨偪偑堦恖偱傕懡偔娭怱傪帩偭偰偔傟傞偙偲傪婜懸偟偰杮峞傪廔偊傞丅 嶲峫暥專 1) IAEA:Modelling the Environmental Transport of Tritium in the Vicinity of Long Term Atmospheric and Sub-Surface Sources (IAEA BIOMASS-3)2003 |