保物セミナー情報へ

保物セミナー in 若狭トップへ

![]() 安全安心科学アカデミートップページへ

安全安心科学アカデミートップページへ

保物セミナー情報へ

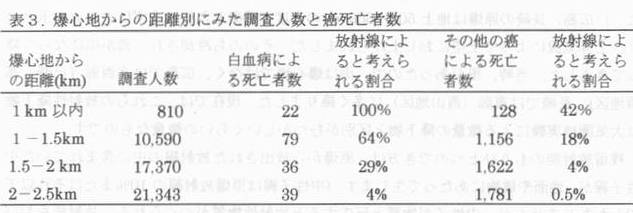

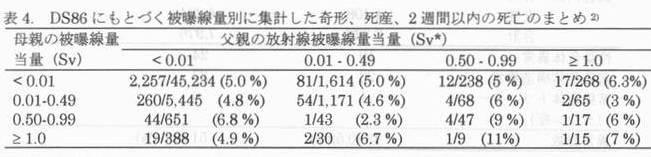

保物セミナー in 若狭トップへ

| 原爆放射線の健康影響 放射線影響研究所 遺伝部 中村 典 |

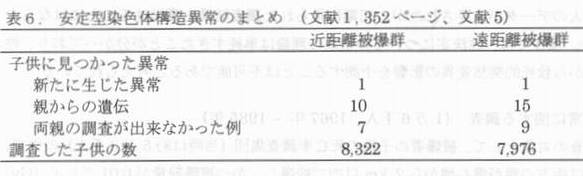

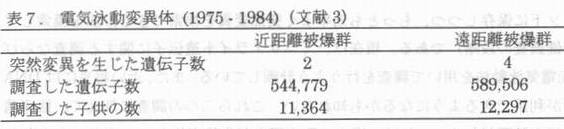

はじめに 原爆放射線の健康影響というテーマで、発癌と遺伝的影響を含めてお話します。発癌に関しては疫学調査からその影響の存在が明らかになっていますが、その機構については不明です。他方遺伝的影響については、動物実験からその機構は明らかになっていますが、原爆被傷者の子供について親の放射線被曝の影響は見出されていません。ひとつには、これまでは遺伝子変化(突然変異)を調査する適切な手法がなかったと言えますし、また被曝した親の平均線量が1Gy以下ということも関係していると思われます。 ここでは、はじめに原爆被爆者の調査の概略について述べることにします。ほとんどは放射線影響研究所のホームページにあるFAQ(Frequently Asked Questions)から抜粋しました。ご参考までにアドレスはhttp://www.rerf.or.jpです。 次いで、放射線発癌の機構について私の個人的な考えを述べたあとで、最後に遺伝的調査について過去の経験と現状について話したいと思います。 I 原爆被爆者の調査の概略 1.「原爆による死亡者数」 原爆による死亡は、被爆当日に起こったもの(爆風による家屋倒壊、熱線による火傷、火災など)のほかに、その後に生じたもの(火傷や放射線被曝による)も考慮する必要がある。当時は戦時中のことなので、軍関係者の人数は秘密であったし、家族全員が亡くなった場合には死亡を報告できる人がいないなどの理由で、正確な人数は明らかではない。現在考えられている原爆後、2-4ヵ月以内に亡くなった人の推定人数を、都市別に表に示します。 表1. 被爆から2-4ヵ月以内(急性)の推定死亡者数 都市 被爆当時の推定人口 推定急性死亡者数(範囲) 広島市 310,000人 90,000- 140,000人 長崎市 250,000人 60,000- 80,000人 なお、広島市、長崎市で被爆した人で、被爆5年後の1950年に行われた国勢調査時に「被爆した」と答えた人は約28万人にのぽります(ほとんどは旧市内での被爆と思われますが、被爆地点を記入するようにはなっていませんでした)。この数字が直接被爆して生存している人の概数となります。ただし、いわゆる入市被爆者(原爆直後に市内に立ち入った人)は、この中には含まれていません。 2 「全被爆考のうち旗影研における調査対象になっている人の割合」 1950年の国勢調査で「被爆した」と答えた人は約28万人です。これらの人のうち、近距離被爆者についてはおよそ50%、遠距離被爆者についてはおよそ25%が調査対象になっていると考えられています。しかし、国勢調査は被爆地点を記入するようになっていなかったので、正確なことは分かっていません。 3.「放影研における調査対象者」 原爆に被爆した人たちの死亡と癌の発生に関する現在の調査は、1950年10月に行われた国勢調査の時に広島市または長崎市のどちらかに住んでおり、。受けた放射線の被曝線量推定値が算定できる86,500人の被爆者集団に基づいています。このうち約5万人が爆心地からおよそ2.5km以内で0.005SV以上の放射線量に被曝しました。ただし、0.1SV以下の人が3万人以上あります。原爆被爆者というと概して高線量被爆者を思い浮かべられるかも知れませんが、実際には低線量被曝者も多いのです。残りの36,500人は2.5km以遠での被爆であり、被曝線量は0.005SV未満です。 4.「放影研における調査対象集団」 被爆者における死亡や癌の発生を長期にわたって調査するうえで追跡調査をしやすくするため、広島市または長崎市で直接被爆した約28万人の中から、1950年10月1日の国勢調査時に広島市または長崎市に居住していた約9万人が選ばれました。このほかに、戸籍が広島市か長崎市にあり、国勢調査時にどちらかの市に居住していたが原爆には遭わなかった27,000人も調査対象になっています。しかし、これらの人たちは被爆者集回との間に違いがあると考えられ、追跡調査は行われていますが放射線影響の解析には含まれていません。この約9万人の集団は、「寿命調査集団」と呼ばれています。 この寿命調査のほかに、1958年以来2年ごとに健康診断を行っている「成人健康調査集団」があります。これは寿命調査集団のうちの2万人で構成される集団です、ほかに約3千人の「胎内被爆者集団」、原爆後広島市または長崎市で生まれた約8万人の「被爆二世集団」があります。この「被爆二世集団」には、被爆した親、および被爆していない親から生まれた子供が含まれています。 5.「全体の癌死亡者数と放射線が原因と考えられる癌死亡者数」 1950年から1990年までの癌死亡の解析が終わり、学術雑誌に発表されました(Radiat Res 146:1-27 1996)。次の表は爆心地から2.5km以内の被爆によって0.005SV以上の放射線量を受けた人約5万人についての調査結果をまとめたものです。  ちなみに、2.5kmよりも遠方で被爆した人(受けた放射線の量は0.005SV未満と考えられている人:対照群)36,500人の中で、癌で亡くなった人は3,177人です。このうち白血病による死亡者73人、白血病以外の癌による死亡者が3、104人です。放射線が原因で癌になり亡くなったと考えられる人たちの割合は、原爆の爆風、熱、放射線などによる傷害のために亡くなった人だちと同様に、爆心地に近いほど影響が大きいことが分かっています。次の表は、約2.5km以内で0.005SV以上の放射線量に被曝した約5万人について、調査対象者の数と癌で死亡した人の数を、爆心地からの距離別に示したものです。  6.「放射線が原因と考えられる癌は今も発生している」 白血病の過剰例数は(特に子供の時に被爆した人たちに顕著に見られたように)被爆後10年間が最も多く、その後は調査期間を通して減少し続けて来ました。しかし、白血病以外の癌の過剰リスクは現在も続いており、被爆者の・生涯を通じて認められると思われます。1950年から1990年の間に、白血病やその他の癌で死亡した人のうちの約16%は、1986年から1990年の5年間に発生しています。同様に、過剰に生じた癌死亡者については、約25%がこの5年間に生じています。 7.「被爆者の子供(被爆二世)における放射線の影響」(詳細は後述) 放射線が被爆者の子供にどのような影響をもたらすかは、被爆後早くから懸念された問題の一つです。遺伝的影響を探知するための調査が1940年代後半から開始され、現在も続けられていますが、これまで調べた限りでは遺伝的な影響は見いだされていません。 分子生物学における最近の進歩により、将来、遺伝子(DNA)レベルでの遺伝的影響の検出が可能になるかもしれません。そこで検出力の高い適当な技法が開発された時点でそのような調査が行えるように、放影研では血液細胞の保存を行っています。被爆者の子供の死亡および癌発生に関する追跡調査も継続して行っています。 8.「調査対象者のうち亡くなった人の割合」 1995年における被爆者の平均年齢は約66歳です。 1990年には旗影研の調査対象者の人たちの約46%が亡くなっており、1995年には50%弱です。しかし、20歳未満で被爆した人については、亡くなった人は1990年末現在、10%以下です。つまり、若年被爆者に関する発癌リスクはまだ少ししか解明されていないということです。 9.「広島・長崎にはまだ放射能が残っているか?」 答えは「ノー」です。残留放射能のでき方には2通りあります。ひとつは放射性降下物(fallout)と呼ばれ、原子核分裂の結果として生じる放射性物質、あるいは未反応の植物質(ウランまたはプルトニウム)が降ってきて地上を汚染するものです。(同じような土地の汚染がチェルノブイリ事故でも起こりましたが、その規模ははるかに大きなものでした。)広島、長崎の原爆は地上500-600 mの高度で爆発した後、・まず巨大な火の玉となり、上昇気流によって上空におし上げられました。そののち冷却され一部が雨になって降ってきました。当時、風があったので、雨は爆心地ではなく、広島では北西部(己斐、高須地区)、長崎では東部(西山地区)に多く降りました。現在では、これらの放射性降下物は大気圏核実験による微量の降下物と区別がむつかしいくらいの微量なものです。 残留放射能のもうひとつのでき方は、原爆から放出された放射線の中に含まれていた中性子線が、地面や建物にあたって生じます。(中性子線は原爆放射線の10%またはそれ以下でしかありませんが、中性子が物質と反応すると放射性物質がつくられる一放射能をおびるようになる-という性質があります。他方、原爆放射線の大半を占めるガンマ線にはこのような作用はありません。)こうしてできた放射能の大半は短い時間のうちに消失してしまうため、現在では超高感度の特殊な装置を用いて何カ月もかけてようやく検出できる程度のものです。この方法を使って、原爆によって生じた中性子の量を逆に推定する調査が行われています。 いずれの場合の残留放射能も、現在では自然放射線よりもはるかに少なく、健康への影響はまったく心配ありません。 II.発癌リスクとメカニズムの考え方 これまでに得られた発癌リスクに関する線量効果関係は、しきい値なしの直線モデルによくフィットするようである。「ようである」と書いたのは、私自身が疫学・統計学者ではないので受け売りにすぎないためである。最近はしきい値を考慮すべきであるとの議論も誠ににぎやかな感がある。 例えば1cGyという低線量放射線を細胞に照射すると、細胞は次に与えられる大線量(1Gy以上)の放射線に対して抵抗性になる現象が知られている(適応応答)。しかしこの現象は、あくまでも次に大線量が来る場合に備えるという意味のもので、少線量の放射線単独で細胞や個体に利益がもたらされるというホルメーシスとは異なる。適応応答が起こる線量で細胞にとっては有害な作用はまったく存在しないかどうかは明らかではないのであるが、“もしそうだとしたら”しきい値が存在してもいいだろう。 生命体は酸素呼吸に伴って酸素ラジカルを生じている。“もしもこれが低線量放射線の作用と同じであれば”、やはり放射線被曝によるリスク増加にはしきい値があってもいいという議論になる。しかし代謝によって生じるラジカルと、放射線によって生じるラジカルは、細胎内の分布に違いがあるということを示唆するデータが存在する。 放射線発癌の機構を考える上では、私は「突然変異蓄積説」がもっとも単純でいいと思っている。最近の癌研究から明らかになったように、癌になった細胞には複数個の遺伝子変化がある。いまある組織の癌化にn個の遺伝子変化が必要だとする。癌になっていない人でも、細胞当たり最大n-1個までは遺伝子変異を生じても構わない。放射線は線量に比例して突然変異を増加させるので、もしも被曝しなければ癌にならないで済んだはずの人(n-1個の突然変異はあってもよい)に癌を生じさせることが出来る。このように考えると、放射線発癌リスクが1Gy当たり50とか100とかいう値にはならないで、2にも満たない理由が理解できる気がする。また、放射線でしか生じない癌というものは存在しなくて、放射線は自然に生じている癌の頻度を増加させるだけ、とい事実(人でもマウスでもそうである)もよく理解できる。この考えに従うと、「100%放射線によって生じた癌」というものは存在しないことになる。放射線は、自然に生じている遺伝子の変異を通じて初めて癌化頻度を増加できるのであって、放射線単独では細胞癌化に必要なすべての変異を生じることはできないと言える。原爆被爆者の発癌データはこうした仮説に合致しているように思われる。 「突然変異蓄積説」は、直線的な線量効果関係を予言するか?答えは、直線かも知れないが、直線2次であっても不思議ではない。それは培養細胞を用いて行われた放射線による突然変異誘発研究の結果、皮膚繊維芽細胞の場合には突然変異頻度は線量に対して直線的に増加するが、血液リンパ球の場合には直線2次の関係になるからである。つまり、観察している遺伝子はHPRTと呼ばれる同じ遺伝子であるにもかかわらず、細胞の種類によって線量効果関係の曲がり具合が異なるのである。(ちなみに、この突然変異頻度の線量効果関係は、片対数にプロットした細胞死の線量効果関係のmirror imageとなっている。なぜ細胞の種類によって細胞死の線量効果関係が異なるのか理由は不明である)。技術的な制約から、個体を構成している上皮系細胞の突然変異誘発研究はほとんど行われていない。将来こうした研究が行えるようになれば、組織によって発癌の線量効果関係が異なることの説明がつく可能性がある。 III.遺伝的影響調査の詳細 原爆被災以来今年で54年目を迎える。過去に多くの遺伝学的調査が行われてきたが、当時は十分な遺伝子解析技術があったわけではないので、これらの調査がすべて的確であったとは言えない。しかし当時うわさされていた社会的不安に対してある程度の回答を与える役目を果たしたことも事実である。被爆後50年以上を経てようやく、分子生物学的諸技術の進展により、はじめて本来の意味での遺伝学的調査が可能な時代が到来したと言える。 対象者と方法 最初の出生時の障害に関する調査が開始された当時、日本では戦時中から特定の食料品について配給制が採られており、妊婦については健康への配慮から特別配給(特配)があった。そこでこの調査のために、まず妊婦が提出した特配を受けるための届け出を用いて、両市における少なくとも妊娠20週日(特配が開始される妊娠期)の女性の90%以上が確認された。その後、子供が生まれた時と8~10ケ月後に診察が行われた。 調査結果の要約 出生時の障害に関する調査(約7万7千人、1948~1954年) 新生児の診察により、性比、体重、未熟分娩、奇形、死産、出生後6日以内の死亡、8カ月から10ヵ月日の成長・発育状況などについて情報が得られた。しかし、どの項目についてみても、放射線被曝との関連は認められなかった 1・3)。 血縁関係のない両親から生まれ、届け出が行われた65,431例の出生のうち、594例(0.91%)に重い障害(奇形)が認められた。これは、東京赤十字病院産婦人科で行われた日本人の出生に関する大規模調査の結果(1922年~1940年)とよく一致している。この病院で調査された新生児は親の放射線被曝とは関係がないが、49,645例中456例(0.92%)に奇形がみられている 1)。 広島・長崎で認められた奇形は、無脳症、口蓋裂、内反足、口唇裂(口蓋裂を伴う場合と伴わない場合とがある)、多指症(指が5本より多い状態)、合指症(2指の癒合)などであった。これら7種類の異常は、人の他の集団においても見られるものである。全ての奇形594例のうちの445例にこれらの異常が認められた。しかしこれら奇形の合計頻度、あるいはこれら7種の各々の異常頻度どちらについても、被曝の影響は認められなかった。同様に、生後8ヵ月から10ヵ月日に再び診察が行われたが、やはり放射線の影響は認められなかった 1)。 これらの調査において親の放射線被曝との関連が認められなかったからといって、原爆放射線が突然変異を生じなかったという結論が導かれることにはならない。ヒトの遺伝子だけが放射線によって突然変異を起こさないとは考えにくいし、何より放射線の影響を検出できるかどうかは、観察例数、観察している現象の自然発生頻度、放射線被曝線量、ならびに被曝した放射線によりどれだけ頻度が高くなるかによって左右されるからである。逆の言い方をするならば、この65,000人の規模の調査では、もし被爆により重い先天性異常の頻度が2倍に増えていたならば、多分その影響を検出できていただろうと思われる。 表4に、奇形、死産、2週間以内の死亡のまとめについて記した(文献2)。  性比に関する調査 この調査は、電離放射線によりX染色体に生じた突然変異が命をおびやかす(すなわち致死的な)ものである場合、その現れ方は男女で異なり、またX染色体が母親もしくは父親のどぢらから受け継がれたものであるかによっても左右されるという考えに基づいて行われたものである。即ち、突然変異が劣性の場合には、男性はX染色体が1個しかないので必ず異常が現れるが、女性の場合には、もう一方のX染色体にたまたま同様な突然変異遺伝子がある場合に限って異常が現れる、と考えられた。突然変異発生の確率は放射線量の増加と共に増えるので、父親が被曝すれば女性胎児が失われる可能性が高く、従って、被曝しなかった場合よりも男児の比率が高くなることになる,,他方、母親が被曝すれば男性胎児が失われる可能性が高く、従って男児の比率が低くなる事が予想される。 初期の調査結果(1948~1953年)を検討したところ、この性比の変化は理論上予測された傾向と同じではあったが、統計的に差があるとは言えなかった。そこで、調査の臨床的段階が終了した後も、性比の変化が将来統計的に差が出る(有意になる)のではないかという仮定のもとに、情報収集が続行された。性比についての観察は1966年まで継続され、140,542人のデータが入手されたが、初期に得られた調査結果を裏付けることにはならなかった 1,3)。現在では、性決定についての初期の理論は単純すぎたことが分かっており、性比の情報から致死的突然変異の影響を予測することは不可能であると考えられている。 染色体異常に関する調査(1万6千人、1967年~1985年) この調査の対象として、被爆者の子供の死亡率調査集団(当時は約5万3千人)の中で、一方または両方の親が爆心地から2km以内で被爆し、かつ被曝線量が0.01グレイ(Gy)以上(当時のT65Dによる)の人たち(近距離被爆群)から生まれた子供8,322人と、2.5kmより遠方で被爆、もしくは原爆時に広島・長崎両市に不在であった両親からの子供(遠距離被爆群)7,976人が選ばれた。近距離被爆群のはじめの集団の約45%について調査が行われたことになる. 4)表5に結果を示す。 表5.原爆被爆者の子供における染色体異常調査結果。検査時の平均年齢は24歳  全ての異常の頻度は、近距離被爆群では0.52%、遠距離被爆群(両親とも非被爆を含む)では0.64%であり、親の放射線被曝による影響は検出されていない1,4)。これらの結果は、世界で行われた親の放射線被曝とは関係のない新生児の染色体異常調査の結果と大変よく一致している。即ち、粋奈川調査を含む10ケ所全ての平均は424/67,014=0.63%である5)。この事から、遠距離の原爆被爆者の子供に観察された染色体異常頻度が、他と比較して決して高いものではない事が分かる。 次に色々な染色体異常の中で、最も放射線被曝との関係が考えられる安定型構造異常について述べる(表6)○ 子供に見出された異常は、実はほとんどの場合どちらかの親が保因者で、遺伝によって引き継がれたものである事が分かった。両親とも正常であるにもかかわらず、子供に染色体の構造異常が発見されたのは、近距離被爆群、遠距離被爆群それぞれに一例ずつであづた1,4,6)。異常を示した子供の約半数については両親の検査が出来なかった1,6)ので、これらの事情を考慮に入れると得られた値は、現在世界中のデータをもとに推定されている「染色体に構造的な異常を生じる頻度」の0.018%7)とほとんど同じである。  生化学的調査(約2万3千人、1975年~1984年) この調査は一方または両方の親が近距離で被爆した人の子供11、364名(近距離被爆群)、2.5 kin より遠方で被爆、もしくは原爆時に広島・長崎両市に不在であった両親からの子供(遠距離被爆群)12,297名の、合計23,661名について行われた。電気泳動法をもちいて、30種類のタンパク質についてアミノ酸に変化が生じていないかどうかが調べられた。その結果、両親は正常で、子供に異常がみられたのは、近距離被爆群で2例、遠距離被爆群で4例であった8)(表7)。  明らかに、この結果は放射線の影響を示すものではない。ただし現在では、放射線は主として遺伝子の一部が無くなってしまう欠失型の突然変異を生じ、そういう突然変異はここで用いられた電気泳動度の異常を指標とする方法では検出されないことが明らかになっている。従って、当時としては最新の技術による合計100万遺伝子座以上という膨大な調査ではあったが、残念ながら放射線の遺伝的影響を正しく評価した事にはならなかった。 そこで、遺伝子の一部が失われた様な突然変異を調査する目的で、酵素活性の減少に着目した調査も行われた。しかし、先の電気泳動調査の約半数(近距離被爆群の子供4,989名、遠距離被爆群の子供5,026名)の子供を調査した段階で、近距離被爆群の子供に1例、遠距離被爆群の子供にはO例の異常しか見つからなかった8)。それで、それ以上の調査は行われなかった。酵素活性の調査をもっと多くの遺伝子について行う事ができればよかったのであるが、残念ながらこの方法は調査対象となる酵素の種類をいくらでも増やせるものではなかったのである。 死亡率調査(8万8千人、集団設定は1959年、現在も調査は継続中) 最も最近行われた1946年から1985年までの集計結果によると、被爆した親から生まれた子供における死亡率の上昇は観察されていない9)。ただし、調査当時まだ平均年齢が29歳であったので十分な結果が得られているわけではない(表8)○  遺伝学調査の現状と今後の計画 現在の遺伝学的調査は疫学調査と遺伝子DNA調査の二種類の方法により行われている。遺伝子DNAに関する調査は、約1,000家族(両親と子供)から得られた細胞を株化すると共に液体チッソ下に保存しつつ、もっとも効率よく突然変異を検索できる方法を模索している段階(予備調査の段階)である。現在は、ミニサテライト遺伝子に関する調査ならびにDNA2次元電気泳動法を用いて調査を行うよう計画している。また、近い将来にはDNAチップの技術が利用できるようになるかも知れない。これら二つの調査に加えて、臨床遺伝学的調査を行う計画がある。これは、過去の臨床調査が生後直後と9ゲ月後にしか行われていないので、そういう時期には検出できなかったと思われる成人発症の疾病について調査しようとするものである。 もしもこれらの計画が軌道に来れば、将来遺伝調査は以下の三種類の方法により行われる事になる。 ①疫学調査:死亡率に関するもので約8万8千人についての調査である。 ②遺伝子DNA調査:約1,000家族の両親と子供から提供された血液細胞について、両親の被爆により新しい突然変異が子供に生じていないかどうかを見るために直接DNAを調査するのが目的である。フルスケールの調査にどういう手法を用いるかは未定である。 ③臨床調査:現在計画中で、郵便調査から始める予定のものレ過去に行なわれた診察では見つけられなかった臨床的異常が増えていないかどうかを調査するのが目的である。 遺伝学調査に関する考察 最近の遺伝子診断の技術、ならびに疾患関連遺伝子の発見の勢いには眼を見張るものがある。しかし、これは個人のプライバシーと密接な関連があることを忘れてはならない。個々人には知る権利と同時に知らないでいる権利もあることに注意しなくてはならない。遺伝子診断にはカウンセリングを伴うことも大切とされている。DNAの調査結果が疾病の発生とどう関わりかおるかという実際的な情報を合わせて提供することが大切ではないか。 IV.まとめ 原爆被爆者における発癌調査結果は、リスクは線量に対して直線的に増加するように見える。20歳以下で被爆した人における癌リスクは、成人以降で被爆した人よりも現在のところはリスクが高い。 しかし到達年齢の増加と共にリスクが低下する傾向が認められており、今後の追跡調査結果によっては、単位線量当たりのリスクは到達年齢だけで表現できるかも知れない。低線量の発癌リスクを考える上では、モデルとその検証というアプローチが大切やはないか。原爆放射線の遺伝的影響に関しては、被爆後50余年を経てようやくDNAそのものを調査できる時代が到来したJ 文献 発癌影響に関しては、以下の論文を参照ください。 Pierce D et al. Studies of the mortality of atomic bomb survivors. Report 12, Part l. Cancer: 1950-1990. Radiat Res.,146,1-27,1996. Thompson DE et al. Cancer incidence in atomic bomb survivors. Part II: Solid tumors, 1958-1987.Radiat Res.,137,S17-S67,1994. Preston DL et al.,Cancr incidence in atomic bomb survivors. Part III: Leukemia, lymphoma and multiple myeloma, 1950-1987. Radiat Res・,137, S68-S97, 1994. Mendelsohn M, 原爆被爆者における癌リスクの単純な還元モデル、放射線生物研究33、 12-24、 1998. 0htake,M・,Schull,W. J. and Neel, J. V・, 1990, Congenital malformations, stillbirth, and early mortality among the children of atomic bomb survivors: Reanalysis. Radiation Research 122, 1 - 11. 遺伝的影響に関しては、以下の文献を挙げることができる(文献番号については本文を参照のこと)。 1)Neel Jv and Schull WJ: The children of atomic bomb survivors. National Academy pres(199 1 ・ 2)Ohtake M, Schull WJ ら:Congenital maIR)rmations, stillbirth, and early mortality among the children of atomic bomb survivors: Reanalysis, Radiat Res 122: 1-1 1, 1990. 3)佐藤幸男:早流産、死産、奇形.原爆放射線の人体影響1992.放射線被曝者医療国際協力推進協議会編.東京,文光堂,1992,300-306. 4)阿波章夫:被爆者の子供に対する染色体調査.原爆放射線の人体影響1992.放射線被曝者医療国際協力推進協議会編.東京,文光堂,1992,307-314. 5)Sankaranarayanan :電離放射線の遺伝的影響.村上昭雄ほか訳,東京,サイエンティスト社,1987,p.137-143. 6)阿波章夫、本田武夫ほか:原爆被爆者の子供の細胞遺伝学的調査広島・長崎,放射線影響研究所業績報告書TR21-88,1988. 7)Jacobs PA: Mutation rates of structural chrolnosolne rearrangements in man, Am J Hum Genet, 33: 44-54, 1981. 8)佐藤千代子:原爆被爆者の子供の生化学調査.原爆放射線の人体影響1992.放射線被曝者医療国際協力推進協議会編.東京,文光堂,1992,323-330. 9)Yoshimoto Y, SchuII WJ ら:Mortality among the offspring(F1)of atomic bombsurvivors,1946 - 85. J Radiat Res 32: 327 - 351, 1991. |