| 緊急時の情報伝達(JCO事故の教訓) 大分県立看護科学大学 甲斐倫明 |

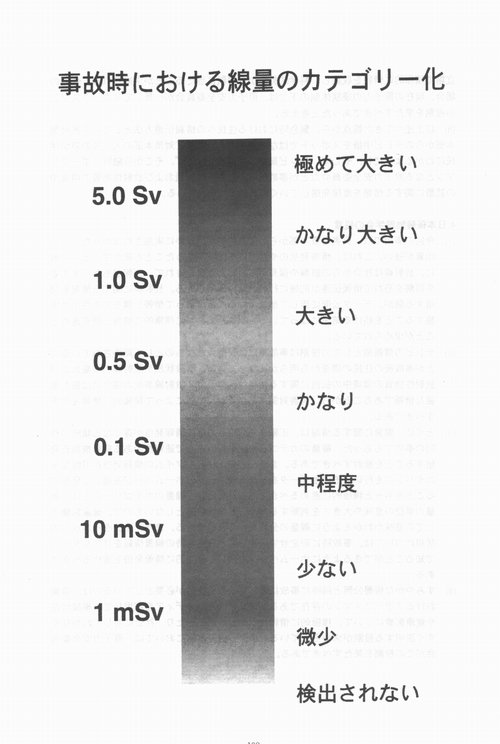

1.はじめに 日本保健物理学会では、プロジェクトチームを結成し、事故後の対応について検証し、学会としての提言を報告書にまとめた。その中で、事故後の情報伝達が住民や社会の不安とどのように結びついているかを検証することで、情報伝達のあり方を検討し、今後の対応に備えるための提言を行った。本発表では、この検討結果を中心に報告する。 2.行政の情報伝達の問題点 従来、放射線に関する報道はマスコミの理解不足のために、誤解やセンセーショナルな報道がおこなわれがちであった。しかし、今回のテレビおよび新聞報道は、事故が収束されるまでも、社会に対して冷静に対処するよう求めた報道姿勢が堅持された。今回の事故では、マスコミの報道よりも災害対策本部の情報発信に問題があったことを指摘したい。 (1)情報伝達をどのように行うべきであったかは、原子力安全委員会に設置された緊急技術助言組織(原子力安全委員および原子力・放射線の専門家計17人からなる)および自治体が決定した避難勧告や屋内退避勧告がどのような判断で実施されたかと密接に関係してくる問題である。11月1日の朝日新聞の報道によると、助言組織のメンバーのひとりは、政府が「あとでやりすぎと批判されてもよい」という方針を示したことと、自治体が退避勧告の準備を進めていたことから屋内退避勧告はやむを得なかったと述べている。これらのことから少なくとも屋内退避勧告については、専門家としての適切な助言ができないまま決定された経緯が伺える。放射線の健康影響に対する予防的な意味を過大に重視するあまり、屋内退避勧告がなされ、その意図が住民や社会に伝わらないまま実施されたことが今回の情報伝達との関係で注目されなければならない問題点である。保健物理学会の会員を対象にしたアンケート調査によると、屋内退避勧告の措置が必要であったかどうかという問いに対して、措置の必要性については半々の意見にわかれる結果となったが、必要と判断した62%の会員が屋内退避勧告に伴う説明などの情報伝達に問題があったことを指摘している。 (2)東海村が実施した「防災とまちづくり」のアンケート調査結果によると「行政はどのように情報を伝えるべきとお考えですか。」の質問に対し、「状況がはっきりしなくても、何らかの情報を出すべきだ」という選択肢を支持する人が72.5%と非常に多く、「何事も状況がはっきりしてから伝えるべきだ」という選択肢を支持した人は9.5%にすぎない。行政、研究者側の立場からすれば、曖昧な状況で情報を出すことは躊躇しがちであるが、一般市民の立場では、常に何らかの情報を求めていることを示している。 「行政や専門家の人と話す機会などがありましたか」の質問に対する回答に見られるように、行政や専門家と話をした人は対応、分かりやすさ、有用性のいずれについても好意的な評価となっている。このことからも、積極的に情報を公開していくことの重要性が読みとれる。「村からの情報について、適宜情報は入りましたか」に対して「入った」と答える人(60.7%)が「入らなかった」と答える人(30.5%)の約倍であるにもかかわらず、「情報が十分でしたか」に対しては「十分だった」は25.0%にすぎず、「十分ではなかった」が62,9%となっている。避難、屋内待避中でも「村からの情報に満足しましたか」との質問に対し、満足した人と不満だった人がほぼ半数ずつ程度となっている。今回は村の活動は評価が高く、「いざというときに本当に頼りになるのはだれですか」という質問の回答等に見られるように信頼度も最も高いが、それでも情報の十分さという観点では十分ではなかったと受けとめられている。 (3)9月30日の午後10時半に要請された10 km圏内の屋内退避は、翌日の午後4時過ぎに茨城県により解除された。この際、県(国)がこの解除の根拠として説明したのは、臨界の終息を確認したこと、漏洩放射線量や土壌の汚染状況の確認から問題なしと判断したということであった。この時点においての住民の心情としては、事故が終息に向かっているということは認識できるが、いまの住環境が安全であるかどうかという不安は払拭されないままであったと推測される。自分自身や自宅が本当に汚染されていないかなどの不安、水や食料は大丈夫かなどの日常生活を営む上での不安を残したままでの解除宣言であったのではないだろうか。屋内退避解除の直後から身体被ばくを心配した大勢の人たちが行列をつくった検査所、ミネラルウォーターを求めて商店に買出しに出る人々などの行動は疑心暗鬼となっていることの現れである。行政側としては測定結果が異状なしであるから「無用な不安を待つ必要はありません」というところであろうが、もしかしたら自分の家だけ汚染物が飛んできているのではないかという不安を住民がもち続けていたということを行政は認識すべきであったし、細やかな対応が求められていた。結局は、茨城県産の農産物の購入を控えた人々と、ないことが確認されている汚染検査を受けに数時間も検査所へ並ぶ人々と不安の根源は同一と思われる。小渕首相が美味しそうに茨城県産のメロンを食べても、テレビの向うにいる東京の人たちは何となく疑いを持ったままであったろう。 (4)今回の事故における不要な住民の動揺や風評被害については、臨界事故という耳慣れない事故への恐怖、緊急時における中央政府と地方自治体間の不明確な権限の所在、そしてなによりも作業者が大量の放射線被ばくをしたことで崩れ去った原子力への信頼などが積み重なって形成されたものであり、情報という一面のみで対処できるものではないかもしれない。しかし、屋内退避の行動指示であれば、「窓を閉めてください」という指示にしても予防的に窓を閉めて不必要な外出を控えればいいのか、外出すると被ばくの可能性があるのか、また外部との連絡の必要がある場合にはどうしたらいいのかなど疑問が生じる。これに答えるような解釈も併せて説明すれば不安や誤解を低減することができるのではないだろうか。特に重要な点は数字を提示する場合である。放射線の特性としてその事故規模が五感で認識しづらいことが挙げられる。自然災害なら堤防の決壊や地震による倒壊など危険の度合いをある程度認識することができるが、今回の臨界事故のように放射線の漏洩となると住民の頼りは行政側の情報だけとなる。事故の規模や危険の度合いを情報の中の数字、被ぱく者の数、漏洩線量、放出量などから判断するほか手段がないので、情報の中にある数字の意味や解釈の補足は非常に重要となる。 (5)10月1日に科学技術庁が「被ぱく者数」として合計49人を報告し、各新聞は一面で大きく取り上げた。確定的影響が現れている二人のことが既に報じられていたので「確定的影響のおそれあるいは生じている被ばく者」が49人と受け取り、社会が事故の規模を誤って推定してしまう事例のひとつであるといえる。 3.情報伝達のあり方の検討 (1)東海村が実施した「防災とまちづくり」のアンケート調査結果では、テレビ・ラジオをいつも見聞きしてしている人たちは、68.2%にも上っているが、最初に事故のことを知ったのは何からかという質問に対しては、「戸別受信機」(23.4%)、「テレビ」(21.6%)、「村の屋外放送」(16.5%)、「職場の人」(14.9%)、「ラジオ」(4.7%)と回答し、日常生活の身の回りで見聞きできるものから、受身として最初の事故情報を得たことがわかる。 (2)しかし、事故を知った後でどんなことをしたかという質問に対して、「テレビやラジオの情報に注意した」(85.9%)、「村からの連絡に注意した」(72,9%)、「家族に連絡した」(26.5%)と続き、事故を知った後では、能動的に、テレビやラジオから事故情報を得ようとしたことがわかる。また、避難および屋内退避要請が出されたときに何をしていたかという質問に対して、「テレビを見ていた」(45.8%)「仕事をしていた」(37.4%)「その他」(8.4%)と続き、避難および屋内退避要請の情報源は何かという質問に対しては、「テレピ」(55.3%)「戸別受信機」(33.9%)「村の屋外放送」(17.0%)「職場の人」(7.7%)となり、最初に事故のことを知ったときよりも、テレビから情報を得ようとした人たちが増えたことがわかる。また、避難または屋内退道中の情報源は何かという質問に対しては、「テレビ」(96.7%)「戸別受信機」(75.6%)、「村の屋外放送」(36.1%)、「ラジオ」(22.5%)と続き、一番役に立ったのは、「テレビ」(61.5%)、「戸別受信機」(22.0%)、「村の屋外放送」(4.8%)、「ラジオ」(1.8%)となり、テレビの情報が一番役だったということがわかる。そして、このうちで信頼できたのは、「テレビ」(84.8%)、「戸別受信機」(66.7%)、「村の屋外放送」(26.4%)、「ラジオ」(18.9%)となっている。 (3)以上のアンケート結果を整理すると、事故後の経過とともに、住民が得た情報の伝達媒体は、1)テレビも含め事故が起きたそのときに自然に見聞きできる情報伝達媒体(住民は受動的に関与)から、2)主にテレビ(住民は能動的積極的に関与)へと移っていったことがわかり、そして、住民はテレビからの情報を最も信頼していたことがわかった。ところで、科学技術庁や茨城県の住民相談窓口の関係者、そして、事故直後の活動として放射能汚染検査を行った国立水戸病院の関係者の話から、住民の相談件数の増大はマスコミ報道の件数に依存していたということ、また、情報源としてテレビが最も多かったという前述の東海村のアンケート結果から考えて、ほとんどの住民が接することのできる情報伝達媒体、特に、リアルタイムに視覚聴覚で認知できるテレビの活用が緊急時にはたいへん重要になってくると考えられる。ここで、緊急時の情報の伝達過程を、1.情報発信者(機関)→ 2.情報伝達者(機関)→ 3.情報受容者(住民)と考え、緊急時に際し、それらの各段階で必要とされる要件は、1.では、情報の正確さと決断の迅速性、2においては、情報の正確さと伝達の迅速性、3では、得た情報を理解し自分の置かれた状況を即座に理解する力ということになるのではないか。このような情報の伝達過程を念頭に置いて考えたとき、住民(情報受容者)の不安を増大させた原因のほとんどがたとえ情報発信者側にあったとしても、テレピ報道の仕方如何によって、住民の不安が増大したり、また、不安が解消したりとテレビの影響の功罪はたいへん大きいと考えられる。また、情報伝達がうまく働かない例としで伝言ゲーム”がよく知られているが、その伝言ゲームのように極端な場合、情報伝達の媒介者を数多く介在させると、情報発信者側のオリジナルのメッセージが終いにはそのメッセージとは異なるメッセージヘと変身してしまう危険性が容易に想像される。 (4)一方、住民の不安は、自分が今後どうなるのかの予測・見通しがつかない場合に生じ、その後、自分が置かれている状況の予測・見通しを住民自身が納得することで、自らの行動を決定することができるであろう。住民自身が納得する上で有用となる情報をリアルタイムで住民が得られるようにすることが最も重要と考えられる。その場合、原子力関連施設のある地域の住民の中には放射線の専門家も当然いるであろうが、一般に住民は、子供からお年寄りまで、そして職業も様々な入たちの集まりであるという点を念頭におくことが重要である。そこで、その人たちの不安の解消に役立つ情報は何かという点で考えたとき、事故状況や放射線の線量および放射性物質の環境中の拡散に関して、正確で詳細な情報を迅速に発信することは当然であるが、その情報を文言のみでなく情報発信者の生身の顔や姿を通して発信することが必要となる。 (5)放射線の情報というと、線量や放射性物質の濃度といった単位が報道され、その意味することや大きさに対する理解が不十分なために、誤解や不安を招く要因にもなっている。また、線量に関する情報は、正確さを求めるために情報発信が遅くなる傾向が今回の事故でもあった。社会が事故時に即座に必要な情報は、線量のオーダー程度のもので十分である。つまり、数ミリシーベルトなのか、数十ミリシーベルトなのか、それとも数百ミリシーベルトに及ぶのかといった情報が健康影響の視点からはほしい情報なのである。できるだけ速報性のある線量情報を発信するためには、線量のカテゴリー化を行うことを積極的に検討すべきである。ここで、線量のカテゴリー化とは、線量の単位の意味や大きさを判断するための知識を前提としないもので、健康影響としての意味がわかるように線量の分類を行うものである。 (6)事故時には、リアルタイムに入手可能な情報ほど信頼できるものは他にない。線量や放射性物質の濃度に関連した情報がリアルタイムに入手可能なモニタリングを行い、その生データをインターネットのホームページを通して発信することをもっと積極的に進めるべきであろう。また、インターネットの活用については、事故時に限定せず、常日頃から平常時の線量情報をリアルタイムで知ることができるようにホームページを通して積極的に情報発信を進めることが期待されている。 (7)臨界事故の後、避難対象となった住民に対して、「DNA損傷物質の測定」という呼ぱれ方で、尿中の8-hydroxy-2’-deoxyguanosine(8-OHdG)が測定され、全員が健常な人と変わらない安全な値を示したことが報道された。測定に至った経緯や測定者の意図は明らかではないが、少なくとも、「DNA損傷物質の測定」という言葉から、最先端の技術を用いた健康影響の簡便な測定法という誤解を住民に与えた可能性は高い。事故におけるこの種の情報は、国や自治体とは無関係な第三者から様々な形で発信される可能性が今後ますます増えてくると思われる。このような場合、しかるべき機関が中立な立場で積極的に情報を収集し、科学的見地から解釈に当たることが求められる。今回の 場合、現在の原子力の規制体制の下では、原子力安全委員会が一貫してスポークスマンの役割を果たすべきであったと考える。 (8)以上述べてきた観点から、緊急時における住民への情報伝達方法として、災害対策本部からのテレピ中継をスポットではなく常時流しつづけて対策本部の人たちの姿が住民にわかるようにし、そして、テレピ局等の解説者を介さず、そこから随時スポークスマンとなる原子力安全委員会などが事故状況や放射線の線量および放射性物質の環境中の拡散に関する情報を直接発信していくことが求められている。 4.日本保健物理学会の提言 (1)今回の事故では、災害対策本部からの情報公開が達やかに実施されなかったという印象が強い。これは、情報発信のやり方にも問題があったことも確かである。一般に、放射線は社会からの誤解や偏見が多いことが懸念されて、情報がもたらす不安や誤解を恐れて情報伝達が的確に行われない傾向がある。放射線に関する情報を発信する側が、データ公開に際して慎重になることが却って情報公開をすみやかに実施することを妨げる結果になっている。誤解を恐れずに積極的に情報公開を進めることが求められている。 (2)テレビの情報源としての役割は事故時には一層大きなものとして期待されていることが事故後の住民の調査から明らかになっている。事故状況や放射線の線量および放射性物質の環境中の拡散に関する情報は、原子力・放射線事故の場合には最も重要な情報であることから、災害対策本部がテレビ中継によって積極的に情報発信をすべきである。 (3)とくに、線量に関する情報は、正確さを求めるために情報発信が遅くなる傾向が今回の事故でもあった。線量のカテゴリー化を行うことで速報性のある線量情報を発信することを検討すべきである。また一方で、リアルタイムの情報発信が可能なモニタリングを行い、その生データをインターネットのホームページを通して発信することをもっと積極的に進めるべきである。ただし、線量のカテゴリー化とは、線量の単位の意味や大きさを判断するための知識を前提としないもので、健康影響としての意味がわかるように線量の分類を行うものである。また、インターネットの活用については、事故時に限定せず、常日頃から平常時の線量情報をリアルタイムで知ることができるようにホームページを通して積極的に情報発信を進めるべきである。 (4)すみやかな情報公開と同時に事故に際して、最も社会が必要としているのは、信頼おけるスポークスマンの存在である。テレピなどのメディアを利用して、事故状況や健康影響について、積極的に情報を収集し解釈にあたり、社会に対してわかりやすく説明する役割が求められている。現在の規制体制においては、原子力安全委員会がこの役割を果たすべきである。  |