| 適量の酒は健康にいい -タバコは 国立水俣病総合研究センター顧問 秋田大学名誉教授 滝澤行雄 |

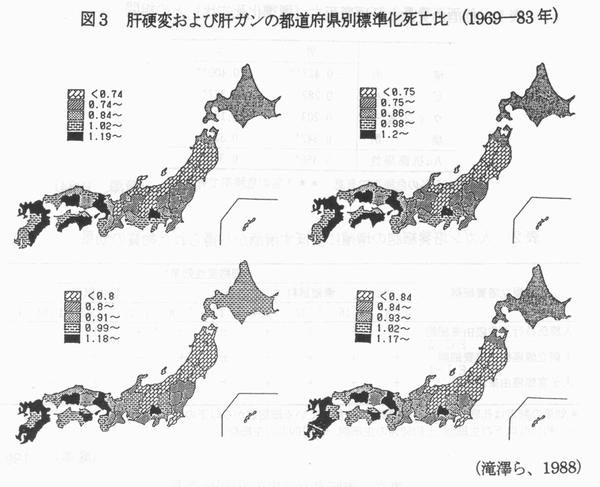

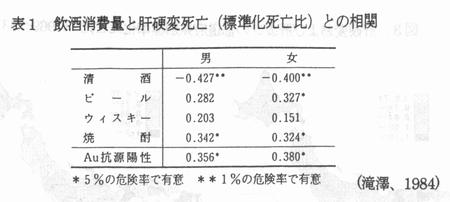

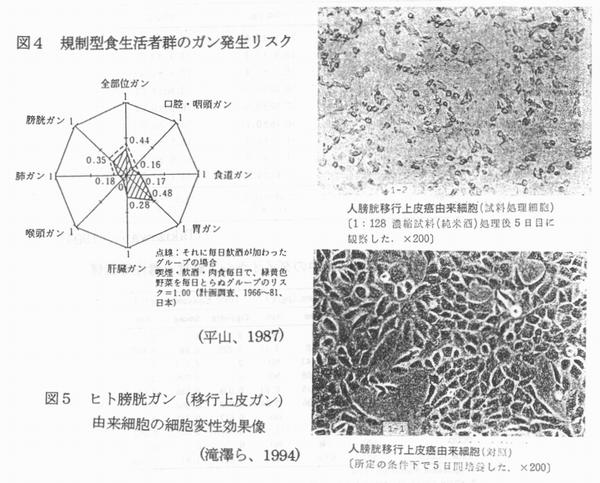

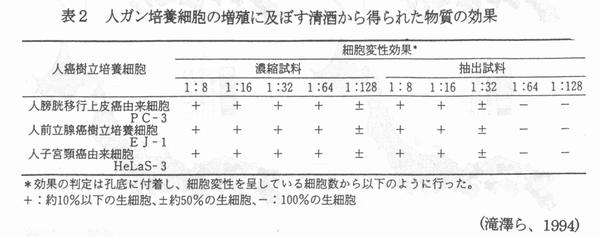

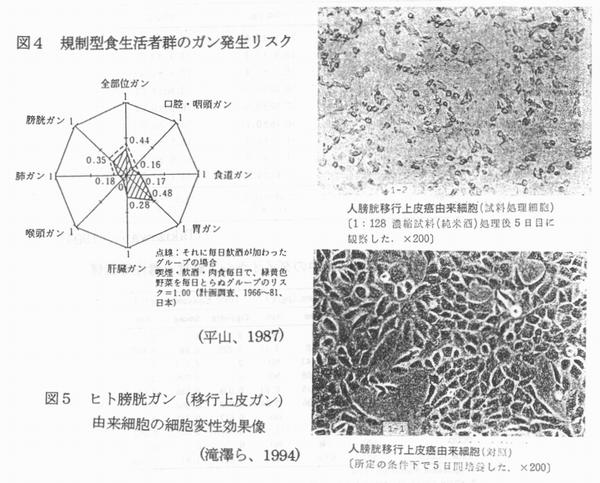

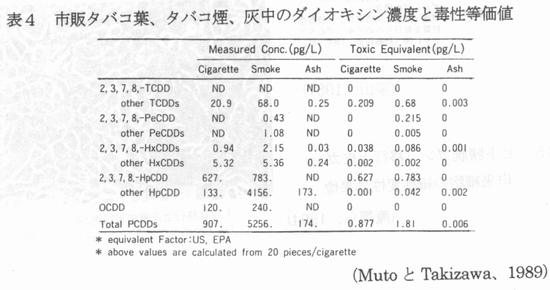

21世紀は、健康で豊かな人生こそが高齢化社会における明確な時代認識といってよい。人口高齢化のスピードが先進国中で最も適く、輻輳した社会構造のなかで広範多岐な病因が立ちはだかっている。現代生活に『一酌千愁を散らしむ』(社甫)の飲酒行動が理にかなったものなのか、酒は古代文明の時代から様々な疾患や虚弱体質の治療に用いられていた。実際、今世紀の中頃までは少量の飲酒が有益であるという考えから、医師たちも医療の一つとして積極的に処方してきた。しかし、第2次世界大戦後、「酒は肝障 害を起こし、飲まないほうが良い」という考えが医学界の主流となってしまった。 現代医学は、飲酒の健康への有益効果をあまねく教示してくれている。とりわけ、適量の飲酒は、貝原益軒の「養生訓」の極意にあるように、『酒は天の美禄なり。少し飲めば陽気を助け、血気を和らげ、食気をめぐらし、愁いを去り、興を発して、甚だ人に益あり』とある。 一方、喫煙が健康にとり有害であることは、世界的に認知されており、今日この医学的な事実に正面きって反論できる人はまずいないであろう。とくに喫煙は肺ガンのリスクファクターとされ、喫煙年数や1日本数が多いほど相対リスクが上昇することが明らかにされている(StevensとMoolgavkar,1984)。しかし、1965年に日本で開始された平山のコホート研究(1990)では、緑黄色野菜や果実の摂取が肺ガンリスクを低下させることも明らかにされた。 ところで、飲酒は喫煙と独立した肺ガンのリスクファクターであるとの報告が多いが、ごく最近の大規模コホート研究(大野ら2002)では裏づけられず、むしろ適度の飲酒は喫煙による肺ガンリスクを低下させることが明確になった。よって、ここでぱ酒ホルミシスともいえる飲酒の効果と喫煙との関与について、最近のデータから吟味して見たい。 飲酒と健康 アルコールはたいてい嗜好品として飲まれ、多くの人が飲酒習慣を身につけている。通常の飲酒では酩酊やアルコール精神疾患をきたすこともなく、適量によってストレスが緩和され、様々な有益効果が期待される。 1.アルコール代謝と主な生理・薬理的作用 アルコールは一般食品と異なり、消化を受けることなく、そのままの形で約20%は口腔および胃粘膜から、80%は小腸からほぽ完全に吸収され門扉循環に入る。吸収の速度は空腹期に最も速く、満腹期ほど遅く、またアルコール濃度が高いと吸収は速い。この吸収速度は、アルコールに対する耐容度(強い、弱い)や習慣性との間で有意の差がない。 体内に吸収されたアルコールは、90%以上が肝臓において分解され、一部は尿中に、一部は呼気中にそのままの形で排泄される。アルコールの分解の過程は、まず、アルコ ール脱水素酵素(ADH)の働きによってアセトアルデヒドに酸化される。生成されたアセトアルデヒドは、ミトコンドリアに運ぱれ、そこでアルデヒド脱水素酵素(ALDH)の働きで酢酸に酸化される。この酢酸は生体の代謝経路であるトリカルボン酸(TCA)回路に組み込まれ、最終的には炭酸ガスと水に代謝される(Kalantら、1969)。このほか、肝ミクロゾームといわれる肝細胞の小胞体に含まれるミクロゾーム・エタノール酸化酵素による分解(MEOSと呼ばれる)JohnsonとZeigler,1965)およびカタラーゼによる分解(Jacobsen,1952)の過程がある。アルコール代謝の80%はアルコール説水素酵素系が担い、ミクロゾーム・エタノール酸化系が約30%、カタラーゼによる酸化系が数%を担うとされる。 ここで、アルコールの生理・薬理作用を見ておこう。(1)アルコールは水や油によく溶け、生体細胞に対して強い親和性を有する。そのため神経細胞や神経線維などの中枢神経系に直接的に作用する。つまり、薬理的に鎮静、睡眠、麻酔の作用があり、麻酔薬とおなじ依存性薬物である。(2)血管運動中枢に抑制的に働き、末梢血管を拡張し、体熱の放散を促進させる。ついには体温の降下をきたす。寒い所に出ると酔い覚めの“震え”をみるが、これは血管拡張作用によって体温の放出を防ぐ反応の一つである。 (3)口腔や胃粘膜に刺激を与え、反射的に心臓機能を九進させる。とくに血管抵抗が減弱するため、脳の動脈圧は降下し、血流量が増加する。しかし、小血管では赤血球を凝集させる作用が生ずるため逆に血流を遅らせ、血管の閉塞を起こし易い。(4)胃の幽門前庭にあるガストリン分泌細胞を刺激し、ガストリンを放出させ、これが胃体の胃底腺に作用して胃液の分泌を促す。(5)排尿の頻度が多くなるが、これは脳下垂体での抗利尿ホルモンの働きが抑制されるという間接的作用であって、腎臓の血液量や糸球体の濾過速度に直接的に影響しているのではない。体内から水分が失われてもNa、K,CIなどは余り排泄されない。血液に濃縮しているので喉の渇きを訴える。(6)飲酒時、気分が高まってくると、性への欲望が強まり、性感が高まる。しかし、心疾患系への負担が増大するため、中高年老は注意を要する。 2.酒(アルコール)の疾病予防 酒類は食事から摂るエネルギー源の中ではカロリー価(7Cal/g)が高く、また前述のようにアルコール代謝に果たす酵素系の生化学作用や強い薬理作用を示す特異な性質がある。アルコール脱水素酵素(ADH)の代謝系では補酵素のピリジンヌクレオチド(NDA)が反応に係り還元型NDA(NADH)となる。飲酒でNADHが増加すると、糖質や脂質の代謝に変化をもたらす。変化の大部分はADH代謝の結果としてNADHとくNADとの比率が増加することによる。その結果、肝臓の脂肪沈着、高乳酸血症、高尿酸血症などが惹起される(Riber、1988)。 心疾患の防止:酒類(アルコール)は「酒は百薬の長」の諺どおりに、最近の研究では生活習慣病を始めとする様々な類患に有益な効果があることが明らかになった。飲酒が心筋梗塞や冠動脆性心疾患の予後に有効なことは米国のKlatskら(1974)の報告以来、今日では公知のこととなっている。米国のHennekensら(1978)によると、飲酒者群(毎日60ml以下)の冠動脈心疾患死亡の相対リスクが非飲酒者群に比べ0.6と低かった。また彼らは患者・対照研究でも軽度ないし中等度の飲酒が冠動旅心疾患の死亡を低下させることを確かめ、酒類別相対リスク(訂正)はビール群が0.3、ブドウ酒群0.3、蒸留酒群0.3と報告している。   1992年、フランスのRenaudとLorgerilは、図1に示すように「フランスではワインの飲量が非常に多く、その上、肉など高脂肪食品の摂取が多いにもかかわらず虚血性心疾患の死亡率が低い」という疫学事実を『フレンチ・パラドック(フランス人の矛盾)』と呼んだ。その根拠として、フランス人のよく飲む赤ワインの効能を挙げている (Whiteheadら、1995)。このパラドックスは世界の関心を集め、わが国でも赤ワインブームを生んできた。 その事始めは英国のMarmotら(1981)による「飲酒量と死亡率のJ宇型曲線」データである。 Marmot らは1967-69年に40-60歳の男性1,422人を被験者に選び、日曜日から火曜日までの3日間の飲酒調査を行った。その後、10年間にわたる死亡統計をとって検討した。総死亡率(あらゆる死因を含む死亡率)および心血管系死亡率は図2のように、飲酒量との間にJ字型関係が認められた。すなわち、非飲酒者と大量飲酒者(1日34g以上)の死亡率が高く、中等量飲酒者は最も死亡率が低い。酒を全く飲まない非飲酒者の死因は、循環器系疾患によるものが、また大量飲酒者では循環器系以外の疾患が多かった。これらの差異は喫煙習慣、血圧、血清コレステロール濃度や職業などとは無関係で、飲酒量自体によるものであった。1日2-3杯のワインを飲むと、各種疾患の死亡率が約30%低下していることは、フレンチ・パラドックスを裏付けるものである。 翌年の1982年、英国のCunenらは、英国ロンドンの公務員を対象とした調査で飲酒者群が非飲酒者群に比べ心疾患系疾患の死亡率の低いことを報告している。また英国のThomtonら(1983)も、ワインを毎日ボトル半分飲むことで心疾患に関与する胆汁コレステロールが減少し、高密度リポ蛋白(いわゆる善玉)コレステロールが増加するが、大量飲酒では低密度リポ蛋白(悪玉)コレステロールが増加し、心疾患発症の増加と胆石形成を促進に結びつく血中トリグリセリドの上昇が認められた。 MarmotのJ字型およびRenaudのU字型の理論は、その後欧米の大規模コホート研究の成果によって完全に立証されている。ごく最近10年間に得られた研究内容を鳥瞰してみよう。まず、米国のRimm(1991)は、男性4万4,059人を対象に飲酒量と心疾患との関連を調査し、中等量(2杯/日)の飲酒者は軽度(1杯/週)あるいは大量(2杯/日以上)飲酒肴に比べ心疾患リスクが低かった。 Rimmによれぱ、ビール、ワインに限ちず、アルコール度の高い酒類がより低リスクであった。 Langer (1991)は、ハワイに居住する 日系男性1,768人を対象に心疾患死亡を調査し、中等度飲酒が冠動旅心疾患リスクを下げ、U字型曲線を示した。 Kunerら(1992)も、心疾患リスクの高い中年男性1万1,688 人を対象に調査し、心疾患死亡率(1000人/年)は1日3杯以上の飲酒者は2.58で、非飲酒者では5.29と高かった。 Gagiano (1994)は、心筋梗塞症の患者・対照研究で、1日2−3杯未満の飲酒者は非飲酒者と比べ発症率が49%低かった。 1日3杯以上では55%の低下を示したが、大量飲酒になるとリスクは上昇した。また米国の大規模コホートで有名なフラミンガム研究でFriedman(1991)は、喫煙の有無に関係なく、飲酒量と心疾患の推定死亡率との間にU宇型の関係を確認している。酒類別にみると、スピリッツ の効果はビールやワインの5%程度と小さかった。これに対し、Rimmら(1996)によると、180万人・年以上追跡した計35万人を超える25編の研究報告を解析し、適量の飲酒であれば、どんな種類の酒でも冠動旅心疾患のリスクを軽減させた。しかし、Klatskyら(1997)は、12万8,934人を対象に15年間追跡し、心血管疾患に対する予防効果ではワインやビールがほかのアルコールより優れ、とくにワインとビール飲酒者(1杯/日)は非飲酒者と比べ冠動旅心疾患の入院リスクが20%低かった。 ドイツのLachtermann(1999)は、ワインの抗酸化作用が赤ワインより白ワインでより強く、血圧を低下させる比率も白ワインのほうが強力であった。 デンマークのGr temb k(2001)は、コペンハーゲンに居住する20-98歳の男性13,064人、女性11,459人を対象に酒類別飲量と全死因、冠動旅心疾患およびガン死亡に関する大規模コホート研究を行なった。 25万7,859人・年の追跡機関中に4,833人が死亡したが、総アルコール摂取量と死亡率との間にJ宇型曲線の関係が示された。総死亡率のリスクは、ワインがO.66 、ワイン以外の酒類が0.99となっており、ワイン飲酒者は非飲酒者に比べ、冠動脈心疾患およびガン死亡率が有意に低い。また酒類大量飲酒者の死亡リスクをみると、ワイン の大量飲酒は他の酒類と比べ低かった。 最近になって、米国のAbramsonら(2001)は、コネチカット州ニューヘブンに居住する高齢者2,235人(既往に心不全がなく、施設に入らない在宅者)を対象に14年(1982- 96年)間追跡し、適量の飲酒が心不全の発症率を低下させた。追跡期間1,000人・年当たりの心不全発症率(年齢の補正なし)を飲酒量別にみると、試験前1月の飲酒量(アルコール換算)がゼロの非飲酒者、30−600mlの適量飲酒者、630−2,100m1の大量飲酒者の発症率はそれぞれ16.1、12.2、9.2であり、飲酒量が増加すると、心不全の発症は低くなった。この結果は、客観性を期すため年齢、性別、人種、学歴、狭心症・心筋梗塞、高血圧、脈圧、肥満指数、現在の喫煙習慣などの交絡因子で補正しても変わりなく、心不全の相対リスクは非飲酒者の1.0にたいし、適量飲酒者は0.79、大量飲酒者は0.53となり、飲酒の有益効果がより明確になった。高齢者の適度の飲酒は独立しており、1日1−3杯と1日4杯以上の飲酒とで差が無いことから、米国対癌協会のThun部長は「高齢の心筋梗塞患者に飲酒を止めさせる必要が無いようだ」とコメントしている。 飲酒の冠動旅心疾患に対する予防効果は女性でも男性と同様に認められている。 Rehmら(1997)は、全米健康栄養調査(1971-75年)をベースラインにヨーロッパ系米国人 6,788人を対象に1987年まで(平均14.6年間)追跡調査し、冠動脈心疾患の発生率は男女とも1週間2−7杯の軽度飲酒者が非飲酒者より有意に低く、とくに女性では1週間15−28杯の中等度飲酒者で低かった。これに対し、1週間29杯以上の大量飲酒者は有意の発生率上昇となり、女性では男性よりもU宇型曲線に近いことが分かった。 血液凝固作用の抑制:赤ワインには抗酸化能のポリフェノールに加え、血小板凝集を抑制する作用のあることがSiemanとCreasy(1992)によって明らかにされた。Refら (1995)によると、血小板凝集能はアルコール、赤ワイン、白ワインのいずれも約30%抑制を示した。ところで、飲酒18時間後の血小板凝集能は赤ワインでは抑制されているが、アルコール、白ワインでは逆に高まっていた。これは赤ワインに含まれる何らかの成分が凝集作用を通して冠動脈硬化を防ぎ、心筋梗塞の進展を防いでいると考えられている。 PeUgriniら(1996)も血小板凝固の抑制作用はアルコール成分にあると報告している。日本の須見ら(1998)は、焼酎の飲酒者は清酒、ワイン、ビールの飲酒者よりも 血栓溶解酵素の活性値が上がり、これを非飲酒者と比べると2倍以上高かった。血液凝固の抑制効果は「本格焼酎」と呼ばれる焼酎Z類(アルコール度3545%)の麦、ソバ、 芋の焼酎で高く、米焼酎で低かった。 発ガンの抑制効果:飲酒は喫煙と異なり、特定部位のガン、例えば口腔、咽頭および食道がんのリスク因子とされている。また肝硬変の発生と飲酒に高い相関がみとめられ 、肝ガンヘの進展も指摘されてきた。フランスでは蒸留酒の飲用と食道ガンとの間に正相関が認められ(WynderとBross,1961)、日本でも焼酎とウイスキーが食道ガンに対し同様な正相関を示した(Konnoとlkeda,1979)。 わが国のガン死亡率は1985年以来、生活習慣病死因の第1位を占め、逐年増加してきている。最近、胃ガンは男女とも大きく減少しているが、男性では肺ガンと肝ガンが増加しているためガン全体で増加傾向を示し、女性は子宮ガンと肝ガンの減少が影響して全体で減少となっている。飲酒との関連が指摘される食道ガンは男女とも横ばい状態からやや減少傾向が見られる。わが国の肝ガンおよび肝硬変の都道府県別標準化死亡比(SMR、1969-83)は図3のように、両疾患は男女とも西日本で高く、東日本で低い地域差が見られる(滝澤ら、1984)。重松と松下、(1962)は肝硬変死亡率を酒類別に検討し、焼酎の消費量との間に正相関、また清酒との間に負相関をそれぞれ認めている。滝澤ら (1984)は、最近の肝硬変死亡(SMR)を酒類別に詳細に検討し、表1のように、清酒の消費量は男女とも有意の負相関を示すのに対し、清酒は男女とも負相関(危険率1%)となっており、清酒飲用者では肝硬変死亡が有意に少ないことを確認した。   平山(1987)は、全国から選んだ6県24保健所管内の健康成人26万5,118人を対象に1965年より大規模コホート研究を開始させ、16年間の追跡を行った。この有名なコホート解析によると、ガン死亡の最高リスクは図4のように、毎日喫煙・飲酒・肉食、かつ緑黄野菜を摂らない群であった。しかし、この節制型生活習慣に毎日飲酒が加わった群のリスクは節制型群のそれとほとんど変らなかった。さらに平山(1994)はこのコホートデータを用い、清酒の毎日飲酒群の死因別死亡を、とくに54歳までの年齢に限って検討 し、飲酒者の相対リスクは、全ガンが0.79、胃ガンが0.61と有意に低かった。もとより、虚血性心疾患は0.58、その他の心疾患は0.53と低く、前述した内外の文献と一致している。  わが国が進めるガン戦略の一環として文部科学省は、発がん要因の解明を目的に大規模コホート研究(代表 青木国雄)を1988-90年に開始し、2001年末現在、対象者は19道府県45地区の40以上歳79歳以下の男性4万6,465人および女性6万4,327人に達した。内訳は一般地域住民全登録者が39%、地域住民のうちの健診受信者が52%、地域の産業職場などの特定活動集団が9%である。ここで1994年末までの死亡追跡データ8万9,197人を解析した中間結果をみると、飲酒習慣を「飲む」、「やめた」、「飲まない」に分けたガン死亡リスクは、表2のように非飲酒者のリスク1.0に対して、飲酒者の全死亡は男女とも0.85、全部位ガンは0.89とリスク低下を認めたが、禁酒者では1.77、1.56 とそれぞれリスクの上昇を示した。調査開始時より2年以降に限った解析でも、この傾向はすべて有意となった。部位別には胃ガン、肝ガンで禁酒者に有意なリスク上昇を認め、肝ガンでのリスクは3倍以上となった。男女では、女性の飲酒者で有意に全ガン死亡のリスクが低く、また女性の肝ガンで禁酒者に高いリスクが認められている。また1997年末までの追跡データ男性4万2,940人、女性5万5,308人の解析(代表 大野良之)では、男性非飲酒に対する、時々飲酒者、毎日飲酒者1合/日以下、1一2合/日、2合超/日の死亡率比はそれぞれO。66、0.86、0.70、0.93(いずれも95%信頼区間内)で、少量飲酒者でリスクがやや低下する傾向が観察された。禁酒者のリスクは1.40であった( 大野、2002)。  一方、実験的研究で清酒から得られる物質の生物活性が検討され、清酒は人ガン培養細胞の増殖を抑制することが分かった(滝澤ら、1994)。秋田産の清酒100mgを2.5mgに減圧濃縮した試料を5段階濃度に調製した後、人膀胱ガン細胞(膀胱移行上皮ガン由来)、前立腺ガン細胞(前立腺ガン樹立培養)および子宮ガン細胞(子宮頚ガン由来)の培養細胞プレートで24時間培養を行い、細胞の変化を観察した。その結果、表2のように清酒64倍希釈試料はガン細胞の90%以上、128倍希釈試料では約50%がそれぞれ萎縮あるいは死滅(壊死)を招いた。ヒト膀胱ガンのガン細胞変性効果(CPE)像を図5に示したが、清酒試料は対照と比ベガン細胞の萎縮、壊死像や細胞間の広い間隙などのCPEが見られる。ここで清酒に人工アルコールを加えた三増酒は、ガン細胞に対する活性が1/3程度に低下していた。 このことから清酒の含有成分に効ガン性のあることが分かった。 一方、スコットランド産スコッチウイスキーとフランスのボルドー産ブランデーの試料では活性は認められなかった。このような活性因子は成分のうち、アミノ酸、有機酸、糖質などの低分子量のものが、タンパク質や酵母などの高分子量のものより高いことも分かった。既にInger(1990)は麹菌の培養から単利精製された物質が人ガン細胞の増殖を特異的に抑制することを報告している。 今日、初期の発ガン防衛を担っていると考えられるリンパ球のナチュラルキラー(NK)細胞の活性が注目されている。奥田ら(1996)は、マウスの肺臓からリンパ球を取り出し、これに酒粕抽出液を加えて、NK細胞の活性値が高まることを観察した。酒および酒粕にガン細胞の増殖を抑える作用のあることが明らかとなった。  糖尿病に対する予防効果:オーストラリアのKiechlら(1986)は、ブルーネットに居住する40-79歳の住民820人を対象に飲酒量と血中インスリン濃度などを調査し、非飲酒者の血中インスリン濃度12.4mU/Lに対し、大量飲酒者(アルコール換算で1日100mg以上)では7.1mU/Lと低値を示した。飲酒量が多くなると、糖負荷時のインスリン濃度およびインスリン耐性が低下することが分かった。 Kiechlによれば、「少量ないし中等量(1日51-99 g)の飲酒はインスリンの感受性を改善し、心血管系に有益な影響を与えるが、大量飲酒となると、ベータ細胞の機能に直接悪影響を及ぼし、譚炎や糖尿病を誘発する恐れがある」と警告している。 米国の’lanasescuら(2001)は、医療従事者のコホート研究において、糖尿病と診断された時の年齢が30歳以上の男性2,419人を対象に飲酒量と心疾患との関係を追跡した。その結果、適度の飲酒は、H型糖尿病患者の主要死因(約80%)といわれる動脈閉塞を伴う心疾患リスクを減少させた。肥満、喫煙、高血圧やその他の交絡因子を補正しても、本知見に変化は認められないことから、「食事の際に軽度あるいは中等度の飲酒は糖尿病患者にとって、魅力的で有益なライフスタイルの一つになるだろう」どlanasescu は助言している。 骨粗しょう症の軽減効果:デンマークのHoidrupら(1990)は、コペンハーゲンに在住する20歳以上の成人3万1,785人を対象に酒類別の飲量と腰部骨折リスクとの関係を調査し、腰部骨折のリスクは酒の種類で異なった。すなわち、飲酒者の相対リスクは、非飲酒者を1.0とすると、ワインは0.77、スピリッツでは0.82といずれも低かった。しかし、ビール飲酒者では1.43と高かった。米国のVan Thielら(1992)によるペンシルベニア州の調査では、5年の治療期間中において女性が週3-6杯の酒類を摂った人は、体内のエストロゲン値が高まり、骨粗しょう症のリスクが軽減した。非飲酒の女性ではエストラジオールが最低値であった。また、HohTokら(1993)もカリフォルニア州の住民を対象に骨のミネラル密度を測定し、飲酒量が多いほどミネラル密度が高まり、骨が丈夫になっていた。とりわけ、骨粗しょう症のリスク低減は情勢で顕著であった。なお、飲酒とは関係なく、オーストラリアのCenterら(1999)は、ダボ市に居住する60歳以上の男性1,890人および女性2,419人を対象に年齢層別、骨折部位別死亡率を調査し、大腿骨頚部と脊椎骨の骨折率が男女とも加齢に伴い高くなることを見ている。 老化・痴呆症の予防:適量の飲酒は高齢者の深刻な疾患のいくつかを予防することが米国アルコール中毒症研究会(RSA.)で明らかとなった。 Christianら(1997)は、第2次大戦の帰還兵男性4,000人(40-50歳)を20年間追跡し、60-70歳代に達した時の学習機能および推理力は、1日1-2杯の飲酒者は-2杯以上の飲酒者に比べ勝っていた。善玉コレステロール(HDL)を上昇させることによって心血管系を保護し、脳への血塊が促進されるためと推測される。脳機能の改善は酒類による差異はなく、ビール、ワイン、その他の度数の高いアルコールでも同じであった。 Hendrie (1997)は、アフリカ系アメリカ人2,040人(平均年齢74歳)を対象に認知機能テストを行い、軽度飲酒者(週4杯未満)は非飲酒者や禁酒者(20年前)と比べ認知機能スコアが優れていた。学歴、年齢,性、脳卒中、高血圧、うつ病などの既往歴、痴呆症の家族歴などの交絡因子を補正して変化はなかった。 最近、日本酒による脳機能の活性化が宝酒造酒文化研究所と脳機能研究所(川崎市)(2002)で明らかにされた。被験者男女22人(20-30歳代)を対象に大脳皮質の神経細胞機能の脳波の変化を測定し、全体の70%の人に脳の活性化が見られた。最も活性化する適量は日本酒で200−300ml(純アルコール換算で約30−45ml)であり、ストレス緩和、リラックスできるのは軽度飲酒の170−200mlであった。 オランダのRuitenenbergら(2002)は、ロッテルダム研究(代表Breteler)として55歳以上の成人約8,000人を対象に痴呆症の発症を6年間追跡調査した。その結果、適量の飲酒者は非飲酒者に比べ発症リスクが40%低かった。アルツハイマー病を含めた各種痴呆症の発生率は適量飲酒によって最大70%まで低下していることは画期的な成果といえる。その機構としてBretelerは(1)記憶や学習を司る脳内の神経部位を刺激する、(2)血中の脂肪の変化、(3)血中の血小板の変化、などが考えられている。痴呆症を防ぐ有効物質が日本の月桂冠(株)総合研究所から見出された。日本酒の成分中に含まれる3種類のペプチドが健忘症に効果を示し、この活性ペプチドは今米国やイギリスなどの海外で大きな話題となっている。実際、痴呆症の治療薬としてプロリルエンド・ペプチダーゼ阻害薬の開発が医薬品業界によって行われている。 喫煙と健康 1.タバコ煙中の微量物質と経気道吸収 当初、タバコは医療用とされ、後に嗜好品となったとされる。タバコ煙中には3,4−ベンツピレン、ニコチン、一酸化炭素、その他の刺激物質など様々な有害物質が含まれている。タバコ煙粒子に一酸化窒素、二酸化窒素、二酸化硫黄、フロンガス、水銀などをフッ素樹脂製装置に共存させ、調整した吸気試料ガスはマスクを介して鼻から吸入し、口から呼気ガスを採取する経気道吸収率な成人ではほぽ80−90%を示した(滝澤ら、1977-79)。  タバコ煙中の210Poおよび210Pb含量およびその体内吸収について、自動喫煙器を用いて国際標準喫煙条件下で測定した。市販タバコ中の210Po量は表3のように、銘柄により多少差があるが、平均1本当たり11.6mBqであった。また主流煙に比べ副流煙の210Po量は多く、副流煙に約40%、主流煙に10%、灰に20%でタバコ煙中にほぽ50%が移行していた。ここで、210Po(11.6mBq/本)の肺吸収串を100%として、被曝線量を推定すると、1日20本の喫煙者は1日24mBq、1年間で8.8Bqの吸入線量となった。また吸収線量率は15μGly/nenn、線量当量は150μSv/年と試算された。喫煙者が1日1箱30年間喫煙を継続した蓄積線当量は4.5mSvで、210Poによる肺ガン死亡リスクは9 × 10-6/Sv が得られ、実際の日本人のガンリスクと比べ無視し得る値である(Takizawaら、1994)。 国産(市販)タバコ中のダイオキシン含量は表4のように、全TCDDsの毒性換算でタバコ葉が1.9p/g、煙中が1.8pg/m3(TEQ-US.EPA.)となり、また国際喫煙照準モデルによる1日20本のシガレット喫煙者では肺吸入量がTCDDsで749 n g と試算された(MutoとTakizawa、1989)。日本産タバコには毒性が強いとされる2,3,7,8-TCDDが全例に不検出であり、体内被曝の寄与は極めて小さいものといえる。  2.各種疾患のリスク 呼吸器疾患への影響:喫煙は慢性気管支炎、肺気腫、気管支喘息、肺繊維症などの多くの呼吸器疾患の発症、病態およびその予後に悪影響を与える。喫煙の気道収縮への影響および肺胞マクロファージの生物学的機能に及ぼす影響が明らかとなった。(瀧島・志村、1992)。 循環器疾患のリスク:わが国の虚血性心疾患の死亡率は近年減少傾向にあるが、人口の高齢化に伴い死亡実数は増加している。喫煙との関連が最も強いとされる虚血性心疾患は、リスクファクターとしての慢性的な影響とトリガーとしての急性的な影響も考慮される。過去30年間に国内外で行われた喫煙と虚血性心疾患死亡率の関係を見ると、訂正死亡率で喫煙者は非喫煙者に比べ約1.5倍死亡リスクが高い(大野、1989)。米国での5つの大規模研究では1日1箱以下の喫煙者は非喫煙者に比べ2.5倍、1日1箱以上で3. 2倍のリスクであった(Poohng Projeet Group,1978)。米国のフラミンガム研究では、狭心症では喫煙との関係が明らかでないが、急性心筋梗塞は喫煙者に発生率が高い。喫煙が善玉コレスステロールの減少などを介してリスクファクターとして慢性的に影響を及ぼしていることが考えられる。 肺がんリスク:肺ガンに関しては、喫煙年数や1日本数が大きいほど相対リスクが上昇することが明らかにされている。また喫煙は大量飲酒と関連し、ニコチンが実際に飲酒を増加させることが示された(Leら、2000)。しかし、アルコールと肺ガンとの関係については、リスクファクターの有無が明確でなく、喫煙を補正した上で飲酒と肺ガンとの関係を検討した16の疫学研究は一致していない(西野ら、2002)。 ここで喫煙の影響を評価するため1988-90年に開始された文部科学省大規模コホート研究(代表 大野良之)を用いて解析された男性禁煙者の肺ガン死亡リスクの減少を禁煙時年齢別に検討した成績を見ることにする(大野、2002)。 コホート対象者(40−79歳、110,792人)のうち、肺ガン既往歴のある者、喫煙習慣の情報に不備がある者を除外した、男性42,940人、女性55,308人に対して、1997年末までの死亡追跡データである。肺ガン死亡リスクはCoxによる比例ハザードモデルを用いて検討し、ハザード比をもって死亡率比が推定された。禁煙者および現在喫煙者の非喫煙者に対する肺ガン死亡率比は、男性でそれぞれ2.36、4.53、女性で2.93、3.54となっている。禁煙者における肺ガンのリスクが非喫煙者レベルに低下するためには、禁煙後約20年が必要となっている。すなはち、ベースライン時点のO-4、5-9、10-14、15-19、>20年前に禁煙した禁煙者の死亡率比は それぞれ4.84、3.19、2.03、1.29および0.99であった。この大規模コホート研究において、肺ガン予防に野菜類や果物類摂取が有効であることが血清カロテノイド等との関連から認められた。血清-/-カロチン、カンタキサンチン、-/-トコフェノールおよびコレステロールの高値者では肺ガン死亡が少ない明らかな関連が獲られている(鈴木ら、2002 ; 伊藤ら、2002)。 森本ら(1998)は、初期の発ガン防衛を担っていると考えられるリンパ球のナチュラルキラー(NK)細胞の活性に注目し、負荷されるストレッサーの大きさとの関係を検討し、NK細胞の活性は、自覚的ストレス量を「普通または少ない」と答えた群は「多い」と答えた群に比べ平均で、飲酒が1.0、「朝食」が1.17、「喫煙」1.27、「栄養バランス」1.37、「睡眠」1.44、「ストレス」1.45、「運動」1.47となっており、喫煙の寄与はそれほど大きくない。 結語→酒類の有益効果に“酒ホルミシスを提唱 飲酒は個人にとって、医学的に安全量を責任ある方法で摂るのであれば、生活習慣病等を予防してくれる。アルコールの生体刺激効果あるいは疾患予防の有益効果はいわゆる “酒ホルミシス”と呼んでも過言ではないであろう。 WHO は毎日純アルコール150ml以上常用する人を大量飲酒者と定義している。これを日本酒に換算すると約5合、ビールと大ぴん約6本、ウイスキーはダブル約6杯に相当する。日本アルコール健康医学協会は適正飲酒を日本酒1-2合としている。ともあれ、軽度ないし中等度の飲酒が健康にいいことを認めてこそ、天の美禄と言えよう。 |