| 廃止措置におけるクリアランスの現状 日本原子力発電㈱ 苅込 敏 |

||||||||||||

1.はじめに 日本原子力発電(株)の東海発電所は、昭和41年にわが国初の商業用原子力発電所として営業運転を開始、約32年間の運転期間を経て、所期の目的の達成、わが国唯一の炉型ゆえの経済性の問題等に理由により、平成10年に営業運転を停止した。その後、使用済み燃料の取り出し、搬出作業を行い、これらの完了後、平成13年から廃止措置段階に入っている。東海発電所は、現在、わが国初の商業用原子力発電所の廃止措置の役割を担っており、この経験、必要性等から、関連する原子炉等規制法の見直し、改正のきっかけとしての機能も果たしている。それら制度整備の一環として、平成17年12月にいわゆるクリアランスに係る法令整備がなされ、現在、その適用に向けた諸準備を進めている。ここでは、廃止措置とクリアランスの現状について報告する。 2.東海発電所の廃止措置 商業用原子炉施設の解体撤去には、早期に解体撤去し、跡地の利用が可能な状態に復することを基本とした、国が定めた標準工程があり、東海発電所もこれを基本としている。固有の状況も加味した、東海発電所廃止措置の基本計画は以下の通り。

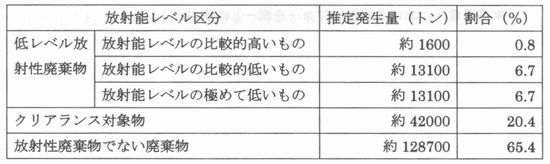

廃止措置に伴い発生する撤去物の量は以下の通りである。  なお、既にクリアランス対象物は約1400トン発生している。 3.クリアランス制度整備 制度化の本格的な検討は、平成11年3月に原子力安全委員会、放射性廃棄物安全基準専門部会が「主な原子炉施設におけるクリアランスレベルについて」を報告したところから開始された。線量の目安値は、放射線審議会の「放射性固体廃棄物の浅地中処分における規制除外線量について」、ICRPやIAEAの関連文書を参考として以下の通り設定された。

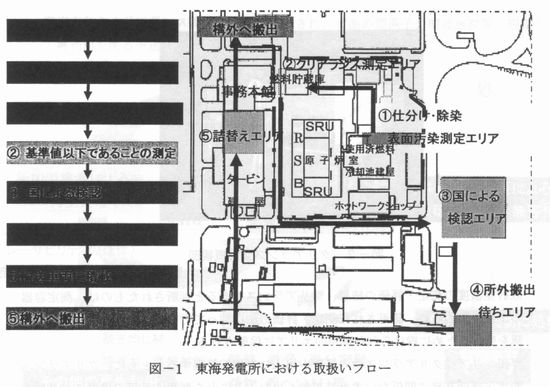

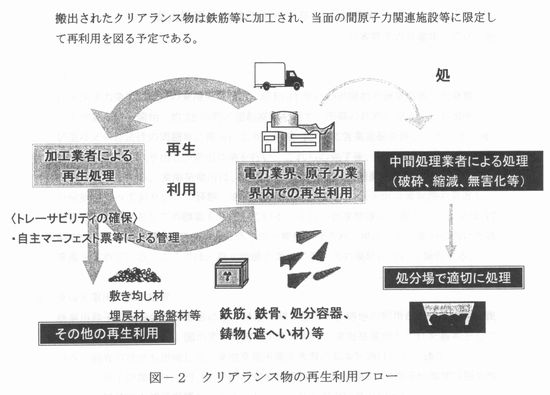

4.東海発電所のクリアランス適用準備状況 東海発電所のクリアランス物の取扱いについては、本年6月2日に第1段階の「測定・判断方法の認可」申請を行い、審査を経て本年9月8日に認可された。現在、事業者による「測定・判断」を行っており一定量対象物の測定判断が終了した後に、確認申請を行う予定である。今回の「測定・判断方法認可申請」の対象は、これまでに既に発生している対象物を含め約2000トン分に相当する、鉄を主体とした金属である(なお、金属は全廃止措置期間中に約4900トン発生が見込まれている)。 東海発電所における取扱いフローを図-1に示す。  クリアランス物は汚染性状、形状等に応じて仕分け・除染を行った後、表面汚染測定を行い、管理区域からの搬出基準値以下であることを確認して検認ボックスに収納する。 クリアランス検認装置は測定容器に収納したまま測定が可能なバスケット型を採用しており、検認ボックスに収納された測定物はそのままボックス単位で評価単位を構成する。クリアランス検認装置は上下左右に各2個の検出器を配置して、ボックス全面を測定することにより、十分な保守性を見込んだ上でもCs-137換算の放射能濃度でクリアランスレベルの約1/10まで検出可能な性能を有している。   放射能濃度の測定・評価の結果、クリアランスできると判断されたものは、測定容器の上蓋が閉められ、認可された測定・評価方法に則って行われたことに関して国の確認を受けるために設けられた専用のエリアに保管される。専用エリアはクリアランス物の保管中出入口を施錠管理するとともに、クリアランス測定・評価業務に関係ない者が許可無く立ち入ることを制限する等の措置により厳重に管理される。ここでの国による確認については、測定容器内のクリアランス対象物の確認、放射線計測装置による抜き取り測定などが予定されている。発電所外への搬出にあたっては、念のためゲートモニタで確認した上で再処理事業者に搬出される。 クリアランス物の再生利用フローを図-2に示す。  5.おわりに 東海発電所のクリアランスは日本で最初のクリアランス適用事例となることから、関係者はもとより社会的な関心も高いということを考慮して慎重に進めてきた。今後はこれまでに得られた経験と情報を元に、将来のクリアランスの基盤となるよう、より確実で合理的な手法への改善を取り入れていきたいと考えている。東海の廃止措置については進捗状況と合わせて解体手法等の技術的な事項についても広く情報を公開しながら進めているところであり、クリアランスについても確実かつ合理的な手法の確立に向けて、皆様からの御意見をお寄せ頂けることを期待している。 |