|

(3)日本の原子力発電施設等放射線業務従事者の疫学調査 放射練影響協会・疫学調査センター 巽 紘一 |

|

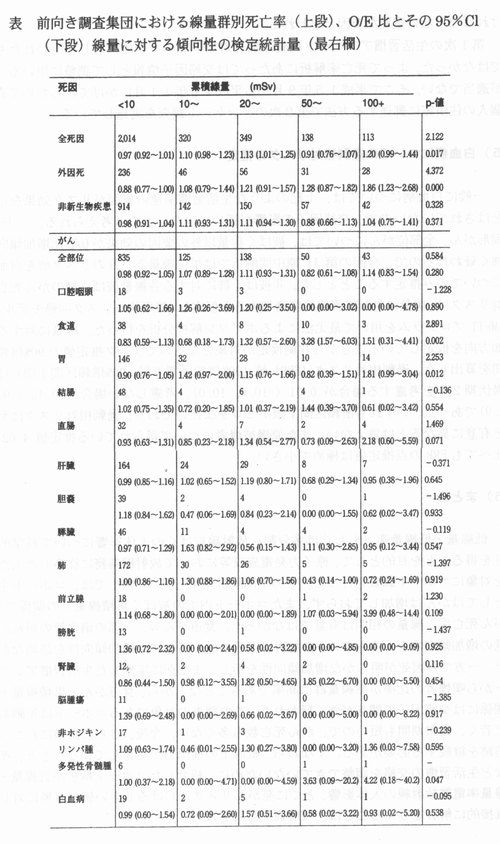

1)はじめに 電離放射線が発がん作用原であることに疑う余地はない。原爆被爆者はもとより、初期の放射線科医(皮膚がん、白血病)、ウラン鉱山坑夫(肺がん)、夜光時計文字板 のラジウム蛍光塗料塗装工(骨肉腫)など多くの疫学調査結果と、マウス、ラット、ビーグル犬など小動物について行われた発がん実験の結果から、白血病はじめ種々固形がんの発生頻度は、被ばくの態様(線源、線質、線量率)に応じて、また被ばく線量の増加により有意に増加することが明らかにされてきた。一方で、われわれの意識には普段ほとんどのぼることはないものの、太古より人類は極低線量率ながらも自然放射線を浴びて生活をしてきた。では、果たして自然放射線の何倍以上の線量・線量率を被ばくすれば発がん頻度の増加が有意となるのであろうか?障害を心配しなくてもよい放射線のしきい値が存在する確定的影響(白内障、不妊、胎児被ばくの奇形、精神遅滞など)とは異なり、遺伝性影響と同様、理論上は少量でも浴びれば浴びた線量に比例して障害がおこる確率的影響として便宜的に分類されてきた。しかし、「LNT(線形しきい値なし)仮説」がモデルとして適用されてきた白血病・がんについて、肝腎のしきい値の不存在が直接的に実証されてはいない。日本の何百倍も自然放射線が高いことがあるイランをはじめ、印度、中国などの高バックグラウンド地域の住民にがん死亡率が有意に増加しているとの報告は未だ見られないが、この場合には線量評価に正確さを欠くことが問題である。その点で被ばく線量の記録が正確である放射線業務従事者の場合には、十分に大きなコホートでの疫学調査によって低線量被ばくに伴うがん死亡率の変動の有無を科学的知見として得られることが期待される。 2)原子力発電施設放射線業務従事者のコホート調査の手法 放射線影響協会は文部科学省からの委託を受けて、平成2年度から「原子力発電施設等放射線業務従事者に係わる疫学的調査」を実施している。この調査は、世界保健機関(WHO)付属でリヨンにある国際がん研究機関(IARC)が、単一ではサイズが十分でない各国別のコホートをまとめて解析することを提唱した17ケ国による国際共同研究に日本も呼応する体制として開始された。現在、協会のコホート調査は平成12年度から16年度の5ヵ年にわたる第III期を終え、その解析結果をとりまとめ中で、本年度内おそらく今年中に報告の予定である。従って、今回はすでに公表済みの第II期の解析結果についての紹介にとどめたい。 昭和52年に始まった当協会の放射線従事者中央登録センターに登録し、原子力施設で放射線業務に従事した約17.6万人(ほとんどが男性でH期調査終了時点で平均年齢は50才)がコホートを構成している。これは平成2年−6年の第1期解析の対象でもあった平成元年3月までの従事者を含む当初の集団12.6万と平成元年4月から7年3月までに従事した集団5万から成っている。 調査は生死追跡と死亡原因の確認である。まず生死追跡は市町村から住民票の複写を得ることにより行うが、死亡または転出による除票の保管が最長5年であるため、第1回の住民票取得で生存が判明した従事者については、その後3−4年間隔で定期的に住民票を請求し、その結果である追跡期間を前向き観察期間とした。後ろ向きの観察開始時期は最初の住民票取得日から5年まで遡ることとした。第1回目の住民票調査で対象者が既に死亡していた場合に、事業者から提供された対象者の住所情報が住民票登録先でなかったなどして、死亡把握の漏れが後ろ向き観察期間にはわずかながら生じたことが判明している。よって前向き観察期間だけの結果がより信頼性が高い。死因の確認は厚生労働省の人口動態調査死亡票磁気テープと死亡除票との記録照合(生年月日、死亡年月日、性別、死亡時住所コード、が指標)により行った。 統計解析は外部比較と内部比較を採用した。外部比較は、基準人口である日本人男性の死亡率とコホート死亡率との比較である。日本人男性の年次別、年齢階級別死亡率をコホートの観察人年にあてはめて得られる期待死亡数と実際の観察死亡数の比、すなわち標準化死亡比(SMR)と95%信頼区間を計算する。この95%信頼区間が1.0をまたいでいなければこのコホートと基準の日本人男性の死亡率は有意に異なっていると判断して良い。内部比較は、まず累積被ばく線量によってコホートを10mSV未満、10-20mSV、20-50mSV、50-100mSV、100mSV以上の5群に層別し、各群の死亡率が集団全体の死亡率と異なっているか否かを検討する。すなわち、地域別(北海道・東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州の8地域)、年次別、年齢階級別の各死亡率を各群の観察人年にあてはめて求められる期待死亡数(E)と実際の観察死亡数(O)との比(O/E)とその95%信頼区間を算出する。次に、O/Eが累積線量の増加に伴って増加するかどうかの傾向性(トレンド)検定を行う。がんに関しては、白血病の場合2年、その他のがんの場合10年、被ばく開始後からの潜伏期を設ける場合と、潜伏期を設定しない場合との2通りの内部解析を行った。 3)第目期解析における追跡調査と解析の結果 昭和61年から平成9年の観察期間における後ろ向き観察と前向き観察の両方を含む全観察期間中(平均7.9年間)に5,527例の死亡が確認された。前向き観察(平均観察期間4.5年)を行った11.9万のコホートの性状は、累積線量分布が10mSV未満(74.9%)、10-20mSV(9.3%)、20-50mSV(9.2%)、50-100mSV(4.2%)、100mSV以上(2.4%)、平均が約15mSV、総集団線量は約1,826人・SVであった。出生年分布では1919以前(0.9%)、1920-1929(6.6%)、1930-1939(17.3%)、1940-1949(27.8%)、最頻値の1950-1959(29.9%)、1960-1969(17.3%)、1970以降(0.2%)、であった。この前向き観察コホートからは2,934例の死亡が把握され、そのうち1,191例ががん死亡、非がん疾患が1,346例、外因死が397例であった。 SMRの点推定(95%信頼区間下限、上限)は、全死因で0.94(0.90,0.97)、非がん疾患死亡で0.86(0.82,0.91)で、いわゆる健康労働者効果(healthy worker effect)がみられた。がんに関しては全部位でも部位別でもすべて1.0をまたぎ、コホートと基準日本人男性との間に差異を認めなかった。 次に、死因毎にこの前向き観察コホートにおける線量群別内部比較を行った(表参照)。全死因については、累横線量の増加に応じたO/Eの増加傾向性は統計的に有意であった(p=0.017)。これには累積線量に対する外因死の顕著な増加傾向性(p<0.001)の寄与が大きいと考えられる。とくに100mSV以上の累積線量群における外因死は信頼区間が1をまたがない。非新生物(非がん)疾患では増加傾向性に乏しかった。まず潜伏期を設けない解析では、全部位のがんについて統計的に有意の増加傾向性はないが、部位別の検討では、食道がん(p=0.002)、胃がん(p=0.012)、多発性骨髄腫(p=0.047)に有意の増加傾向性が認められた。 50-100mSV群に見られる食道がんの増加のみ(O/E比3以上)その95%信頼区間が1をまたがなかった(表)。ただし、このO/E比3以上の増加は、従来の原爆被爆者の解析結果を踏まえれば、電離放射線単独の影響としてはなはだ考えにくい。次に潜伏期を設けた解析でも、食道がん(pく0.001)、胃がん(p=0.025)はやはり統計的に増加傾向性が有意で、これに直腸がん(p=0.024)が加わったが、全部位がんは増加傾向性が強まるものの有意ではなく(p=0.099)、多発性骨髄腫は増加傾向性が有意ではなくなった(p=0.07)。 4)交絡因子に関する調査結果 コホート調査対象者の生活習慣などの交絡因子に関する情報を解析結果の考察に役立てる目的で、平成9年10月から翌10年3月にわたって、当時原子力発電施設等で業務に従事していた対象者に第1次の生活習慣調査を行い、約4万8千名から回答を得た。このうち半数の2万人強が上述の第II期疫学調査前向き追跡集団と重なっているので、累積被ばく線量と相関する5つの特性が判明した。 (1)20代、30代、40代、50代、60才以上の各年齢区分を通じて、高線量群ほど喫煙率は高く、喫煙本数の多い人の比率も高かった。 (2)飲酒率は線量群間で差がないが、多量飲酒者の比率は高線量群に高かった。 (3)高線量群ほど紅茶飲用者の比率が小さいが、コーヒーを含め他のお茶類の飲用者については差はなかった。 (4)アスベストなどの有害業務従事歴を有する従事者の比率が高線量群に高かった。 (5)高線量群ほど上部消化管透視を受けた対象者の比率が小さかった。 以上より、生活習慣、とくに喫煙と飲酒に関して累積線量群間に差異があることが示唆された。一般に食道がんでは飲酒と喫煙が相乗的にリスクを高めることが知られて いるので、前項の食道がん死亡率の累積線量群間の差異を解釈する場合には考慮しなければならない重要な要因と思われる。 第1次の生活習慣アンケート調査は調査対象コホート全体に対して行われたものではなかった。よって死亡率解析にあたっては交絡因子情報として調整に用いることが適当でない。そこで平成15年9月から平成16年11月にかけてあらためて直接個人の住所宛に郵送する方法で第2次のアンケート調査を実施している。 5)白血病についての過剰相対リスクの推定 一般に白血病については、上記のような生活習慣関連の要因がリスク効果を示すとはされていないので、交絡因子の影響が極めて少ないものと考えられる。一方で、固形がん、全部位がんについては、被ばく線量以外の要因の効果がO/E比増加傾向に強く疑われるので、今回の第11期中間解析では単位線量あたりのリスク値を白血病についてのみ推定することとした。非被ばく群に対する各線量被ばく群のがん死亡相対リスクは、線量に対して直線的に増加すると仮定し(線形相対リスク回帰モデル)、AMFITプログラムを用いて最尤法によるポアソン解析分析を行った。線量に対する増加方向を仮定していることから片側検定が対象となるのでリスク推定値の90%信頼区間を算出した。過剰相対リスク(ERR)値(90%信頼区間下限、90%信頼区間上限)は、潜伏期2年を考慮する場合が0.01(-10.0,10.0)、考慮しない場合が-0.42(-9.7,8.9)であった。いずれも信頼区間下限がゼロをまたいでおり、過剰相対リスクはゼロと有意に異なるとは言えない。また原爆被爆者について得られている推定値4.62に比べてもERRの点推定値は極めて小さい。 6)まとめ 低線量・低線量率(もしくは多分割)放射線被ばくの人体影響について科学的知見を得ることを目的として、原子力発電施設等において放射線業務に従事した人たちを対象にコホート調査を行った。その中間解析結果(第II期)では、コホート全体としてはがんは増加しておらず、またコホート内での披ばく累積線量との関係でも、がん死亡率と線量の相関は有意ではなかった。食道がん等、一部の消化管のがんが有意の増加傾向性を示すものの、白血病以下その他のがんには増加傾向性を認めなかった。一方で外因死が明らかな増加傾向性を示し、また別に実施した生活習慣アンケートから喫煙者の比率が高線量群に高率であることなどから、食道がんと累積線量との関係には交絡因子の関与が強く疑われた。この調査の対象であるコホートは年齢も未だ若く、観察期間も短いので、がん死亡数も多くない。今後、さらに長期にわたって追跡を継続する必要がある。すなわち、統計上の検出力が不足していることと、喫煙など生活習慣の交絡を調整できていないために、紹介したコホート解析が低線量・低線量率電離放射線の人体影響、とくに発がんリスクにおけるしきい値の有無に対して直接的に解答を与えることは、現時点ではできない。

|